農政:世界の農業は今

【第3回 中東・北アフリカ】人口5億 耕地は乏しく世界の食料にインパクト2016年8月18日

穀物高騰政治不安に

2007年ごろからの国際穀物価格の高騰は、2010~11年初頭からは北アフリカや中東での政変まで引き起こすに至った。その後も中東ではシリア、イラクでは紛争が続いているが、この地域の農業・食料についてはあまり知られていない。半乾燥地帯に5億人を超える膨大な人口を抱える中東・北アフリカをレポートしてもらった。

◆人口増大 乏しい農地

中東とは、狭義には、西アジア地域の国々(アフガニスタン以西)にエジプトを加えたものを指しているが、広義には、スーダン、アルジェリアなど北アフリカ地域のイスラム国家も含めている。この中東・北アフリカ(23カ国)の面積は1604万平方キロメートル(米国の1.7倍、EUの3.7倍)、人口は5億3600万人(米国の1.7倍、EUの1.1倍)であり、この地域は広大な面積と多くの人口を有している。

この地域の人口は過去40年間で2.6倍、20年間で1.5倍に増加しており、とくに産油国では、石油収入をもとに開発が進んでインドなどから建設労働者が多く流入している。しかし、中東・北アフリカ地域には砂漠が多く水資源に乏しいため、耕地面積は国土の1割程度に過ぎず食料の増産には限界がある。また、この地域の耕地面積の6割はトルコ、スーダン、イランの3カ国で占めており、多くの国は食料を輸入に依存している。

◆低下した穀物自給率

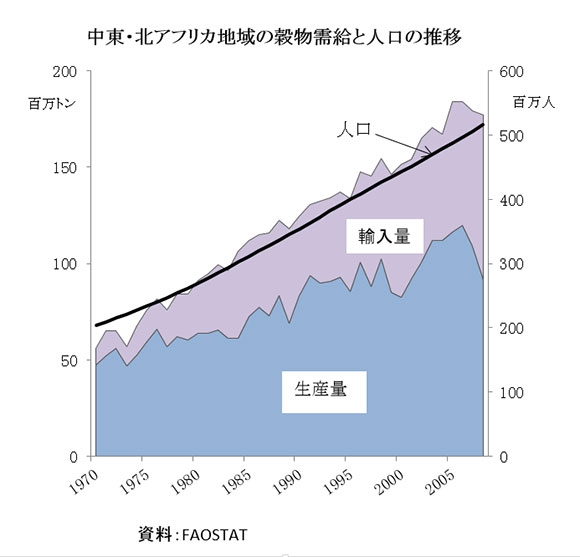

人口増加に対応して穀物生産量は増大しており、過去20年間の穀物生産量の増加(1.6倍)は人口増加(1.5倍)を上回っている。しかし、畜産・酪農の発達により飼料需要が増大したため、穀物輸入量はこの20年間で2.2倍に増加しており、中東・北アフリカ地域全体の穀物自給率は、1970年には87%、90年には68%であったが、2008年には53%まで低下している。

中東・北アフリカ地域が世界の穀物輸入に占める割合は、70年では8%、90年では18%であったが、近年では3割程度に増大しており、この地域の食料需給動向は世界の食料需給において大きな影響を与えるようになっている。

◆エジプト 小麦5割を輸入依存

エジプトは中東・北アフリカにおいて最大の人口(8400万人)を有しており、国土の9割は砂漠であるが、「エジプトはナイルの賜物」と言われているように、ナイル川の両岸と河口デルタ地帯には豊かな農地が広がっている。耕地面積は277万haで日本より少ないが、穀物の単収は7.6t/haと高く(日本は5.9t/ha)、小麦を946万t、米を675万t、トウモロコシを650万t生産している。エジプトはアフリカ最大の米生産国であり、オレンジ、トマトなどの生産も盛んで、米や野菜を輸出している。

エジプトはこのように豊かな農地・農業を有しており、穀物生産量はこの20年間で2.1倍に増加したが、人口増加と畜産の発達により穀物輸入量はこの間1.4倍になり、11年においてエジプトは穀物を1700万t(小麦980万t、トウモロコシ705万t)輸入している。

エジプトは小麦の消費者価格を安定させるための制度を有しているが、経済自由化路線のなかで国際価格の変動が消費者価格に影響を与えるようになっており、食料品価格の高騰は政治不安につながった。

◆サウジアラビア 小麦の生産中止を決定

サウジアラビアはアラビア半島の大部分を占める広大な国であるが、砂漠が多く農耕に適した土地は限られている。人口は2600万人で40年間で4.6倍に増加し、首都リヤドは人口500万人の大都市になっている。

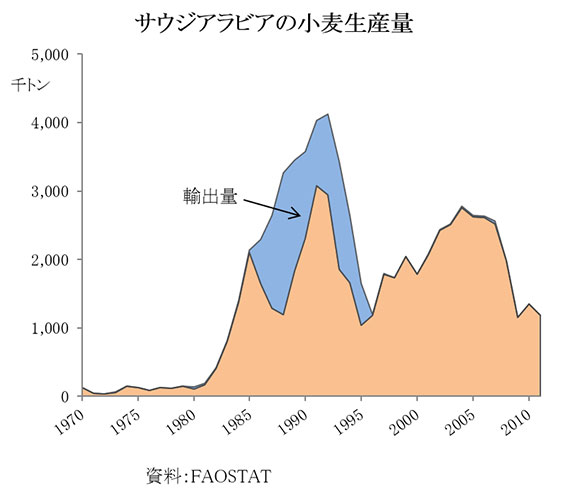

サウジアラビアでは、かつてはベドウィンと呼ばれる遊牧民が多くおり、オアシスで生産されるデーツ(なつめやし)を主要な食料としていたが、定住化・都市化が進むにつれて穀物を消費するようになり、サウジアラビアは1980年頃より地下水をくみ上げて砂漠を畑にして小麦の生産を始めた。小麦生産量は91年には412万tに達し、サウジアラビアは一時小麦の輸出国になった。

しかし、地下水の過度の使用によって地下水の枯渇が問題になり、小麦生産を今後永続的に続けることは難しいと判断した政府は、08年に小麦生産を段階的にやめることを決定した。2016年にはサウジアラビアでは小麦生産が行われなくなり、小麦輸入量は300万t程度まで増大する見込みである。

サウジアラビアは畜産・酪農も振興しており、飼料の多くを輸入(主にウクライナ等からの大麦)に依存している。11年においてサウジアラビアは穀物を1034万t輸入しており、サウジアラビアは世界最大の大麦輸入国である。

サウジアラビアは国内での小麦生産を中止する一方で、必要な穀物を安定的に調達するためアフリカやウクライナ等に農地を確保しようとしたが、それが世界的なランドラッシュの引き金にもなった。

◆中東地域の食料需給動向

中東・北アフリカ地域の国々は穀物を輸入に多く依存しており、低い食料自給率という点では日本と共通点を持っている。日本では、中東地域を石油の供給源としてしか見ていないことが多いが、そこには5億人以上の人々が毎日食料を食べており、国際穀物価格の変動は国民生活に直結し、食料問題はこの地域の政治的安定と密接に関係している。

中東・北アフリカ地域の食料需給は世界の食料需給に大きな影響を与えるようになっており、この地域の農業・食料の動向を注視していく必要があろう。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日