農政:どうするのか この国のかたち―食料・農業・農村を考える

【インタビュー・竹下亘・「地域農林水産業」振興議連会長】「田舎」守る政治実現へ2018年3月29日

・自民党衆議院議員

・経済性優先に歯止め

・食料安全保障の議論を

3月15日、自民党有志による「地域の農林水産業振興促進議員連盟」が発足した。経済性だけでなく、農業・農村の持つさまざまな価値を見直し、守っていこうという趣旨で70人を超える議員が参加。会長に就任した衆議院議員・自民党総務会長の竹下亘氏は「田舎(いなか)を守る」政策を実現したいという。その思いを聞いた。(聞き手は八木岡努・茨城県JA水戸代表理事組合長)

竹下亘・地域の農林水産業振興促進議員連盟会長(左)と八木岡努・JA水戸代表理事組合長

竹下亘・地域の農林水産業振興促進議員連盟会長(左)と八木岡努・JA水戸代表理事組合長

――農業の振興で議員連盟ができたのは、JAとして、大変心強いものがあります。議員連盟をつくった思いを聞かせてください。

竹下 農業関係で40近い議員連盟がありますが、農業・農村の全体をまとめたものがありません。農村・農業という枠だけでなく、広く「田舎」として捉え、それを大切にするべきだと考え、同じ思いの細田(博之)先生を始め、多くの議員のみなさんの同意をいただきました。田舎を守るには農業がしっかりしていなくてはなりません。規制改革推進会議のように、農村の暮らしを知らない委員が農業を議論しているのは疑問です。

規制改革推進会議などのように、経済合理主義だけで物事を考えると、政治は必要ないことになります。田舎を元気にするための議論が必要です。例えば、政府が目指す農林水産物輸出1兆円についてですが、もちろん輸出も必要です。だが国際競争力を高めることだけが農業ではないはずです。競争が困難なところも多くあります。そうしたところの産品は田舎が守っているのです。こうした思いは議連に参加した議員も同じです。政策提言など、いろいろな面で政府にプレッシャーをかけていきたいと考えています。

◆食料安保を国会で

3月25日の自民党大会で安倍首相は、農業の重要性に触れ、地方がしっかりしないとこの国はやっていけないと強調されました。議員連盟の趣旨にも合っていますが、われわれは、農業・農村政策は経済合理主義だけではだめだということをこれからも主張していきます。

3月25日の自民党大会で安倍首相は、農業の重要性に触れ、地方がしっかりしないとこの国はやっていけないと強調されました。議員連盟の趣旨にも合っていますが、われわれは、農業・農村政策は経済合理主義だけではだめだということをこれからも主張していきます。

特に食料の安全保障は重要だと考えています。欧米のどの国も高い食料自給率を維持しています。しかし日本はカロリーベースで38%。これは危機的レベルであることを認識するべきです。各国とも農業に対して、さまざまな形で支援・助成措置を講じています。それは単に農業を守るだけではなく、国民の食料と国家の安全のためであり、それが結果として農業を守ることになるのです。軍事、エネルギー、食料の安全保障、これは国家が将来とも存続していくための必須の条件です。しかし、この議論が日本では欠けているように感じます。

日本でも農業、林業に助成はしています。しかし、それは食料安全保障の観点からではなく、それぞれの業界の中の個別の対策になっています。日本の食料安保はどうあるべきかについて、国会で正面から議論するべきです。

――食料安保を憲法の条文に入れたスイスでは、国内産の農産物が少々高くても消費者が購入するなど、食料の自給が大切だという意識が浸透しています。人口の減少や農業者の高齢化という困難を抱えた生産現場にいる者として、われわれは何をするべきでしょうか。

竹下 私自身、島根県の小さな田舎の村に生まれました。当時は農業だけでなく、木炭を中心とする林業も含めないと生活できませんでした。いまは林業がだめになり、価格の下落で米だけでは食えなくなりました。米から何に転換するかについて、東日本大震災の農業復興にヒントがあるのではないでしょうか。

◆新規参入に支援を

宮城県の被災地では、100%国費によるイチゴの大規模ハウス団地が生まれています。ほとんどが専業経営で1500~2000万円の収入を上げています。100%国費というわけにはいかなくても、こうした農業を中山間地域でも展開できるのではないでしょうか。

そこで経営するのは若者や、いわゆるよそ者です。彼らは外から見る目を持っています。そうした若者をしっかり支援する必要があります。またスイスのように、価格が高くても国産の農産物を使うという考えが国民に根付くように、その方法を考え、実行する必要があります。

日本の農業は多様で、ひと口で言い表すことはできません。例えば畜産といっても、北海道と九州で、一方が酪農で他方は肉用牛とまったく違います。作れば何でも売れる関東近辺と我々の言う田舎とは、農業の形態は大きく違います。これからの農業は一律でなく、他の産地との区別化、つまり自分の産地の特色を出すことが必要だと思います。その方法の一つに「特区」指定があります。同じ1億円投資しても、やり方によっては、何倍にもなって返ってくる。そうした農業を、特区でモデルとして育てることも必要です。

――JA水戸管内ではハウスネギ、イチゴ、アスパラガス、トマトなどを普及していますが、初めて取り組む人に向く作目です。農協や森林組合、あるいは市町村で、新規や定年帰農者の担い手を受け入れる、いい方法はないでしょうか。

竹下 JAは外から参入する人を受け入れる体制をつくるべきだと思います。まず、就農希望者を雇用して、研修の機会を与えて技術を身につけ、独立するようにもっていくことです。独立には資金と制度の壁があります。こうした支援に一般の銀行は消極的で、それができるのは信用事業も営む農協だけです。昔は農地を他人に貸すのは抵抗がありましたが、最近は違います。農地中間管理機構などの制度面の充実も含め、JAの支援が必要です。

◆農協は生産以外も

また生産面だけでなく、農協や森林組合、町村の役場がその地域で果たしている役割は大きなものがあります。村のお祭りや消防団、PTA活動などは農協や役場がなくなると人がいなくなり、運営できません。経済合理主義だけで考えて農協、行政が合併、統合したら伝統のお祭りや行事が消滅してしまいます。農協や森林組合、漁協があるから田舎とその文化が守られていることを忘れてはなりません。

また生産面だけでなく、農協や森林組合、町村の役場がその地域で果たしている役割は大きなものがあります。村のお祭りや消防団、PTA活動などは農協や役場がなくなると人がいなくなり、運営できません。経済合理主義だけで考えて農協、行政が合併、統合したら伝統のお祭りや行事が消滅してしまいます。農協や森林組合、漁協があるから田舎とその文化が守られていることを忘れてはなりません。

そもそも国は、農村の農林水産業を守ることが田舎を守ることであるという意識に欠けています。田舎を維持するための日常的な仕事を誰がやっているのか。そのことを国家として考え、それをきちんと評価するべきです。

大切にすべき農村は、いま疲弊しています。日本は都市国家ではないのです。もっと田舎を大事にして、ゆったりとして生活ができるようにする必要があります。この思いを国はもっと感じ取ってほしい。

日本海に浮かぶ島根県の隠岐の島の平均年収は約260万円です。全国平均に比べて200万円も少ない地域です。ここの生活を都会と比べて見るとどうでしょう。都会では毎月10万円以上の住宅ローンを払い、毎日1時間以上かけて通勤する生活です。どちらが暮らしやすいでしょうか。

田舎の致命的問題は子どもの教育です。子どもが成長し高校、大学へ進学して都会の学校に入ると、年間で150~200万円の仕送りが必要です。この教育費負担の問題をどうクリアするかが、田舎を守るための大きな鍵になると思います。奨学金はありますが、卒業後返済しなければなりません。給付型の奨学金制度の充実が求められます。

ただ、「もっと勉強したい」という子どもの願望は否定できません。問題は、その後、つまり帰ってくる環境をつくるかどうかです。先に挙げた隠岐の島の海士(あま)町では、数十人の若者が新しく漁師になり、年間500~700万円の収入を得ています。こうした先進例を参考に受け入れ体制をつくってほしい。

そのためにも農業の振興が重要です。かつて島根県は1000億円近い農業生産額がありましたが、今は半分近くに減っています。島根県だけでなく、全国の農業がじりじり後退するのは見ておれません。何かを変えないと、現状のままでは衰退するばかりです。真剣に考える時にきていると思います。

――農協改革は来年5月までが、政府が決めた改革集中推進期間ですが、どのように考えていますか。いろいろな意味で農協は変えなければならないことがあると同時に、変えてはいけないことがあると思います。将来の地域農業は誰が担うか。また地域の特色を生かした農協経営をどのように行うかが問われているのではないでしょうか。

◆深刻な労働力不足

竹下 島根県の出雲地方ではブドウの「デラウエア」の産地づくりで成功しています。ほとんど専業です。農協がこうした体制をつくれるかが問われていますが、労働力問題が大きなネックになっています。東北などでは外国人労働者が多く入っています。農業の将来を考えると、移民政策も含めて国会でも議論し、国民のコンセンサスを確立する必要があります。今は実習生として受け入れていますが、このままでいいのか。放置しておくと不法就労が増えます。外国人ゼロではもう農業はやっていけません。

――ところで農協改革では事業譲渡・代理店化など信用事業のあり方が問われています。総合事業を営む農協の事業についてどう考えますか。特に貯金保険制度は、その積立て目標額がなく、負担感の高まりから掛金凍結を求める声が出ていますが。

竹下 議員連盟でも、農協の信用事業譲渡の話が出ています。農協が総合事業を営んでいることは、田舎ではすんなりと分かります。これは都会の農協と違うところです。田舎の農協は事業全体で成り立っているのです。貯金保険制度についてはいくら積んだらいいのか、その目標を示すのが先決だと思います。また預金者保護と農協の支援は分けて考え、預金者保護は絶対です。それに農協の経営が本当に行き詰まったときどうするかの視点で考える必要があると思います。

◆総合農協の維持を

――われわれは総合農協として、これからも地域で活動していきます。生活インフラの機能、農地を次世代に引き継ぐこと、それに子どもたちへの食育の使命があります。

竹下 農協や森林組合、漁協は本業以外に重要な役割をもっています。その存在意義をどう政策に反映させるか。総合事業を行う組織としての農協はあくまで維持しなければならないと考えています。われわれも全面的に協力します。

――お忙しいところ、ありがとうございました。

【インタビューを終えて】

▼全国のJA常勤役員を中心とする新世紀JA研究会で、さまざまな農政課題について討議し、自民党や政府に要請活動を行っていますが、自民党に議員連盟ができたことは、受け皿ができたということです。今後、積極的に意見交換できると期待しています。▼われわれが要望していることのひとつに、全中の支援も得て貯金保険機構の掛金凍結がありますが、これについて、竹下会長の「目標を示すことが先決だ」という意見は、これから議論を進める上で大きな励みになります。(八木岡努)

重要な記事

最新の記事

-

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日 -

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日 -

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日 -

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日 -

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日 -

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日 -

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日 -

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日 -

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日 -

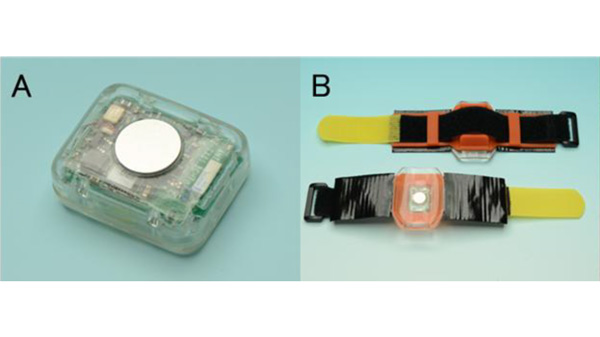

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日 -

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日 -

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日 -

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日 -

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日 -

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日 -

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日 -

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日 -

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日 -

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日