農政:世界の食料は今 農中総研リポート

【世界の食料は今 農中総研リポート】大豆とトウモロコシ、輸入と国内増産の間で揺れる中国農業 阮蔚理事研究員2023年8月8日

「世界の食料は今」をテーマに農林中金総合研究所の研究員が解説するシリーズ。今回は「大豆とトウモロコシ、輸入と国内増産の間で揺れる中国農業」をテーマに、理事研究員の阮蔚(ルアン・ウエイ)氏が担当する。

農林中金総合研究所 阮蔚理事研究員

農林中金総合研究所 阮蔚理事研究員

ブラジルからトウモロコシ輸入の幕開け

中国が年間1億トン前後の大豆を輸入する世界最大の大豆輸入国であることはよく知られているが、2020年以降、トウモロコシの輸入も急増させている。2021年には2834万トンを輸入、メキシコを抜いて世界最大のトウモロコシ輸入国となった。2022年は前年比27.2%減少したが、それでも2062万トンを維持し、世界一であることは変わらない。原因は豚、鶏、牛などの食肉需要に応えるための飼料用需要が伸びているのに対して、国産トウモロコシの価格競争力が喪失したことにあるが、それだけではない。米中対立が深まるなか、大豆輸入の対米依存を下げるため、大豆の国内生産を増やし、その分、トウモロコシの作付けを減らさざるを得なくなったという要因にも注目すべきである。中国農業は今、「大豆か、トウモロコシか」「輸入か、国内増産か」という二つの選択肢の中で政策が振幅を拡大している。両作物を大量に輸入する日本も状況を見守っていく必要があろう。

2023年1月7日、広東省麻涌港に1隻の大型バルク船がブラジルから到着した。積荷は6.8万トンのトウモロコシ。中国にとってブラジルからの継続的なトウモロコシ輸入の幕開けとなった。4カ月後の5月4日、同じ麻涌港に今度は南アフリカからのトウモロコシが5.4万トン荷揚げされた。この2船の入港は中国が米国以外からのトウモロコシ輸入に道筋を確立しようと動いていることを示す。

国内で生産量増やすも価格競争力失う

そもそも中国は現在も米国に次ぐ世界第2位のトウモロコシ生産国であり、09年までは輸出国でもあった。それは、中国が国内畜産を振興するために、飼料原料となる大豆の需要を輸入に頼るように1996年に大豆の輸入を自由化した一方、飼料原料のトウモロコシは価格支持政策による国内増産策で対応してきたためである。その結果、大豆の輸入量は1996年の111万トンから2013年の6340万トンへと57倍に急増したのに対して、トウモロコシについては政府買入価格を高く設定した価格支持政策の実施によって、国内の生産量を1996年の1億2747万トンから2013年の2億4845万トンへと2倍弱に拡大した。

だが、これによって生産量は増えたものの、値上がりのため2012~13年を境に国産トウモロコシは輸入品に対する価格競争力を失ったのである。畜産生産者にとっては国産より安価な輸入トウモロコシは経営上、必要不可欠なものとなった。トウモロコシだけではなく、関税率の低い大麦と高粱も飼料として需要が高く、また、飼料用のくず米や小麦、キャッサバチップなどの輸入も2013年以降増えるようになった。畜産生産者は割高な国産トウモロコシの代わりになる飼料を手当たり次第、輸入しているといってよい。

米中対立とウクライナ危機で新たな輸入先開拓

中国政府はトウモロコシの国内価格が高くなりすぎたため、2016年に価格支持政策を廃止し、代わりに生産刺激的色合いが薄い生産者補償制度を実施するようになった。その後、内外価格差はほぼなくなったが、農家のトウモロコシ生産意欲も相応に低下し、トウモロコシ増産の勢いは2016年からストップした。トウモロコシの供給不足分は、輸入に依存せざるを得なくなっている。問題は中国のトウモロコシ輸入先は米国とウクライナの2国に集中していたことだ。トウモロコシの対米輸入依存率は21年に70.0%、22年に72.1%と高い。米中対立が強まっている上に、ロシアのウクライナ侵攻によってウクライナからの輸出も不安定になったため、中国は新たな輸入先を開拓せざるを得なかったのである。

実は、中国のトウモロコシ輸入増加は、2018年以降の米中対立を受けた食料安全保障の強化という影響もあった。大豆輸入依存率が高い状況の中で、中国政府はまず大豆輸入の軸足を米国からブラジルにシフトし、さらに大豆の国内増産に着手した。これは大豆政策の歴史的転換となった。大豆の国内生産は22年には前年比23.8%増の2029万トンとなり、さらに25年2300万トンを目指し、着実に進んでいる。

しかし、中国全体の農地面積の制約から、コメと小麦という主食穀物の絶対的自給を守る前提の下では、大豆の増産はトウモロコシの作付け削減を迫ることになった。大豆とトウモロコシの生産における「トレードオフ」関係が顕在化し始めたわけである。2020年までこのトレードオフ関係が目立たなかったのは、2018年に中国の養豚業がアフリカ豚熱に襲われ、大量の豚が殺処分され、2年間にわたって、飼料需要が大幅に低下したという特殊事情がある。

日本の食料安保政策も変化に対応を

そうした状況が解消された2021年以降、中国は「大豆か、トウモロコシか」「輸入か、国内増産か」という二つの選択問題への同時解答を求められている。当然、前者には「大豆も、トウモロコシも」という中国的解決もある。両作物の輪作である。トウモロコシの主要産地である黒龍江省、吉林省などでは長年のトウモロコシ生産による連作障害が発生しており、土壌の有機物、養分バランスの回復のため大豆との輪作が推奨されている。もちろんトウモロコシの作付面積は減ることにはなるが、土壌回復での増産効果も期待できる。両作物の混作、いわば密植農法、遺伝子組み換え品種の導入なども合わせれば、ある程度、大豆とトウモロコシのトレードオフは緩和できる可能性もある。

だが、国内増産だけで中国は内需を賄えることはない。とすれば、大豆、トウモロコシともに米国以外からの輸入を増やすという選択肢の追求は今後も続く。トウモロコシにおけるブラジル、南アはその先駆けであり、カザフスタンやアルゼンチンなども潜在力を秘めている。当然、ウクライナ、ロシアという農業大国の輸出拡大も期待される。中国の大豆、トウモロコシの輸入問題はグローバルな農産物貿易と中国の農地制約、米中対立など多元方程式に組み込まれ、複雑な動きを続けるのは確実。日本の食料安全保障政策も変化に対応し続けなければならない。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日 -

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日 -

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日 -

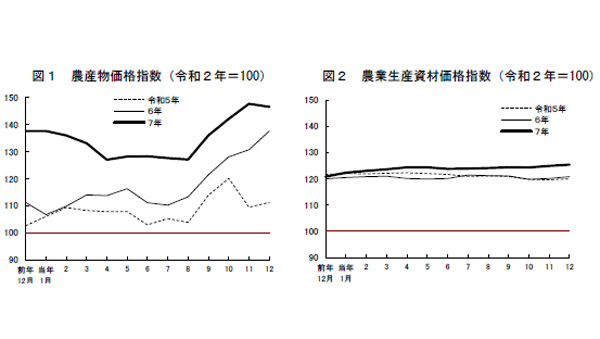

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日 -

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日 -

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日 -

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日 -

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日 -

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日 -

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日 -

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日 -

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日 -

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日 -

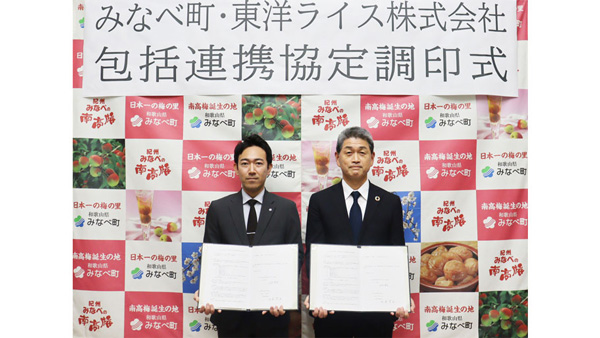

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日 -

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日 -

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日