農政:自給率38% どうするのか?この国のかたち -食料安全保障と農業協同組合の役割

「消費材10原則」に食料自給力向上 持続可能な生産消費確保へ【加藤好一・生活クラブ生協連合会会長】2018年8月1日

・飼料米と種で実践

誰が作ったどのような食料を食べるのかは消費者にとって大問題だといえる。この問題に生産者とともに真正面から取組んでいる生活クラブの加藤好一会長に、これまでの取組みと「持続可能な生産消費形態を確保する」ための協同組合の役割を提起していただいた。

この度の大阪北部地震、ならびに西日本豪雨について、お見舞い、お悔やみを申し上げたい。想定外の甚大な災害の発生に関し、この国の将来を憂う。

さて、本稿で与えられた課題は、食料自給率に関する生活クラブの対応についてである。当会ではこの6月の総会で「生活クラブの消費材10原則」を定めた。当会では商品とは言わず「消費材」と言い続けてきた。それは提携生産者と話し合い、当会組合員がともに作りあげてきた材であり、それを商品とは言いたくないという思いを込めてきた。

今回の原則改定でもこの思いを引き継ぎ、将来につなげたいと考えている。この原則の第3原則に掲げているのが、「国内の自給力を高めます」という課題である。共同購入を通じて、生命の産業である農業、林業、漁業、畜産業の持続力を高めます。飼料や原材料についても国内自給力の向上をはかり、持続できる生産体系と食料の安定確保、地域の環境保全に尽力することを再確認したい。

◆50年の歴史で一貫

当会も今年で50年という歴史を積み重ねてきた。自給という課題は一貫したものであった。したがって、一つひとつの材にその思いが込められている。この思いはどこにも負けないという自負もある。その思いのなかで、この間意思を強めている課題がある。一つは飼料用米の取り組みと、もう一つは種(たね)の問題である。ここではこの問題について語らせていただきたい。

自給という問題をどう考えるかについて、当会では米の問題を中心に考えてきた。現在、米の生産調整政策が見直される事態となり、この先行きを心配している。

この一方で、われわれが取り組んできた課題が飼料用米である。1996年からこの取り組みを開始し、2004年から本格化して助成等制度化の運動にも取り組んできた。

この問題については、重ねて発言をさせていただいてきた。いまこの問題は決して譲れない日本農業の根幹の堅持すべき課題であるとさらに確信している。いまこの取り組みがこの国で広がっていることをうれしく心強く思う。これを恒常的な制度として位置付けるとともに、そのような国民合意を形成していきたい。財務省を中心にこれをけむたがる動きも承知しているが、これはこの国の農業の未来がかかっていることとして看過できない。

◆景観・多面的機能も

ここで言いたいのは飼料用米のことだけではない。この国の世界に誇る景観、多面的機能を維持する。これを国民合意にしなくてどうするのか。そのような運動を強めなければいけないと思う。地域、地方への目配りがないとこの国はもたない。

自給という問題にからめて、この間力点を置いている課題は「種(たね)」の問題である。昨年より、元農水大臣の山田正彦先生の指導のもと、この運動に取り組んでいる(日本の種子を守る会)。主要農作物種子法の廃止という愚挙がもたらされたことにともなうが、これはこの間われわれが懸念し続けてきたTPP(環太平洋連携協定)問題等が背景にあるとともに、その結果としてもたらされる遺伝子組み換え農産物の日本における本格展開につながる可能性があるものと私たちは懸念している。

もともと当会では当然、安全安心という問題に関心を持ってきたが、この「種」という問題にどう関わるかについて、各種の提携生産者と当会組合員とが話しあい、試行錯誤を積み重ねてきた歴史がある。生活クラブの共同購入は、このような問題に寄り添うことを通して自給という課題を追求してきた。これこそが私たちの運動と事業の基本であると考えている。

この問題について私は、当会の情報誌で昨年、次のように書いた。

生活クラブの共同購入の歴史は、稲、麦、大豆のみならず、畜種などを含めて「種」の問題と向き合ってきた歴史だと考えている。産地ごとに異なる気候や土地柄などをふまえつつ、持続可能な第一次産業を維持していくとすれば「種」の問題を抜きには語れない。例えば提携生産者である山形県酒田市の豚肉の平田牧場にしても、あの三元交配の豚は私たちの提案である(現在年間8万頭消費)。またその隣の遊佐町の米は、ブレンド米として設計した米だ。消費量が下がってしまったとはいえ年間9万俵ほどを消費している。

◆生産者と信頼関係

例えば肉用鶏においても、チャンキーやコッブという外国鶏種が世界を席巻している中、生活クラブでは「はりま」という国産鶏種に取り組んできた。青果物を含め当会の「種」へのこだわりは、いままでも、これからも持続させていくべき課題だと考えている。

トマトケチャップ原料の加工用トマトも生産者の努力で国産化し、価格は高くなるが当会組合員はこれを持続的に消費している。答えは簡単である。おいしいのはもちろん、そこになによりも、生産者との信頼感があるからである。

さて、そんなこんなで「自給」という問題に関わってきた。今年で生協を設立して50周年になると先に語ったが、この50年、弱小の組織ながら努力を積み重ねてきたつもりだ。そんなおこがましい態度でいま考えたいことは、弱小ながらいままでの経緯を踏まえながら次なるステップを模索したいという願望である。

いま念頭にある課題は「持続可能な開発目標」(SDGs)という世界規模の課題に私たちがどんな貢献ができるかということである。この目標は国連が2015年に提唱した2030までの17の大目標を掲げ飢餓や貧困、環境などの課題について示したものである。わが国では全体として認識が低調であるように見受けられるが、協同組合陣営ではその意義と参画への意思が強まってきていると思う。

この17の大目標の一つひとつが重要であることは言うまでもないが、やはり生協としては12番目の目標、すなわち「持続可能な生産消費形態を確保する」という目標にどう貢献することができるかということが問われよう。

私たちはここに積極的に合流し、可能な努力を果たしていきたい。このことを日本の協同組合間の課題としても位置付けられたらと思う。そして、日本の協同組合間の協同・連帯を世界に示していく一助にもなればとも考える。

この記事のほか、日本の自給率問題に対しての提言や寄稿などをまとめました。

・自給率38% どうするのか?この国のかたち -食料安全保障と農業協同組合の役割

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

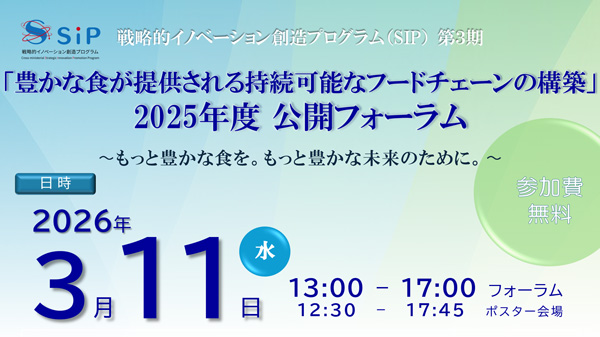

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日