農政:許すな命の格差 築こう協同社会

【特集:許すな命の格差 築こう協同社会】現地ルポ:「有機農業の里」茨城・やさと農協を歩く 客員編集委員 先崎千尋2021年6月4日

茨城県・やさと農協の運営の柱は、産直と有機農業。その歴史は古く、産直のスタートは1976年。東京の東都生協に鶏卵生産者が卵を届けたことから始まった。東都生協は、卵、肉、米、野菜といった単品の取引は地域農業を破壊すると考えて「地域総合産直」を提案し、現在では鶏卵、野菜、果実、米、納豆と総合的な産直に発展している。(やさと農協・神生賢一組合長、廣澤和善専務インタビュー 別掲)(取材・構成:客員編集委員 先崎千尋)

農のある豊かさ 生協と共生創造

筑波山を望むやさとの風景

筑波山を望むやさとの風景

産直と有機農業が柱

やさと農協の管内は旧八郷町(現在は石岡市)で、筑波山をはじめ足尾山、加波山などに三方を囲まれた盆地に広がっている。河川沿いの水田、丘陵地の畑や樹園地と制約された条件での経営が営まれているため、大規模な産地にはなっていなかった。逆に、変化に富んだ地形や豊かな自然を生かし、水稲、葉タバコ、花き、果樹、酪農、養豚、養鶏、野菜、シイタケなど、古くから少量多品目の複合経営が行われてきた。暖地でしかできないミカンや富有柿も栽培され、最近ではイチゴやブルーベリーなどもある。総合産直にふさわしい地域と言えよう。

有機農業への取り組みは産直の実践の中から生まれた。生協との交流が深まり、農協内部に野菜果物産直協議会が誕生。安全性の追求、土づくり、農薬問題などを検討する農法委員会が設置され、1997年、部員12人で有機栽培部会がスタートした。現在の部員は31人。東都生協、パルシステム、常総生協、日本レストラン、スーパーカスミなどに出荷している。

新規就農者に照準

この二つの活動を立ち上げ、中心になったのが、当時農協の営農担当の柴山進さん(のちに対外対策室長、総務部長)だ。地域の基幹作物だった葉タバコと養蚕が衰退する中、地域総合産直や有機農業の農協事業への導入などで地域農業、農協経営の危機回避に貢献し、2010年には農協人文化賞を受賞している。

柴山進さん

柴山進さん

柴山さんは産直などに取り組む中で、農業を新規にやりたい人に農協が手伝えることはないかと考え、1999年4月にとうとう同農協で「ゆめファーム」新規就農研修制度を立ち上げることができた。

農業への新規参入のハードルには、技術がない、農地がない、住宅がない、営農資金・生活資金がない、などがある。農協の研修制度は、これらを援助することにした。夫婦で有機農業に取り組むことと研修した後は同町内で就農することを条件に2年間の生活費を保障し、生産したものは農協が責任を持って販売する。現在では研修生たちは農協の有機栽培部会の中核になっている。

柴山さんは、消費者に農業を体験してもらうことで農業や環境のことを理解してもらい、消費者に支持される農業にしたいと体験農場を設けて、全農のグリーン・ツーリズムを受け入れ、林間学校も開いてきた。

朝日里山学校

朝日里山学校

「里山学校」で応援団増やし

農協でこうした活動を展開してきた柴山さんは2009年に同農協を退職し、現在はNPO法人アグリやさとの代表として、石岡市が2008年に作った体験型観光施設「朝日里山学校」の運営に当たっている。

里山学校では、農協時代に行ってきた稲や野菜、大豆作り、収穫体験などのほか、ピザ作り、ソバ打ち、みそづくり、飯盒(はんごう)炊飯などの食体験、枝打ち、間伐、丸太切りなどの林業体験、陶芸教室、木工教室、写経、座禅など多彩なメニューが用意される。昨年はコロナウイルスの影響で減ったが、毎年1万5000人の来場者があるという。柴山さんは「農業体験は農業の応援団づくり。農は最高の教育資源」と語る。

里山学校ではこのほか、農協の「ゆめファーム」と同様に、農業により移住者を増やすため、新規就農者の受け入れと研修も行っている。石岡市の委託を受け、1.4haの遊休農地を開墾し、研修農場として整備した。

朝日里山学校は、柴山さんが農協在職中に企画立案した。「農協でやってきたことを引き継いだ。農業体験、有機農業、交流事業など、なるべく農協の負担を減らすことを考え、この学校を立ち上げた」と淡々と語る。

ある日起きたら農家になっていた

黒澤普一さん

黒澤普一さん

柴山さんに「ゆめファーム」の研修生の一人、黒澤晋一さんの畑に案内してもらった。黒澤さんは海運会社で輸出入の仕事をしていた。在米中に知り合った妻のつやこさんが帰国後に喘息(ぜんそく)にかかったので、生活を変えようと偶然訪れた八郷の里山に一目ぼれ。この地で農業がしたいと思い、ゆめファームの研修生となり、2年後に独立した。現在は2haの畑でキュウリ、小松菜、ネギなどを栽培している。農協の有機栽培部会の副部会長と産直協議会の役員をしており、生産者の取りまとめや生協などとの折衝にも当たっている。

黒澤さんは、「農業研修で生活が一変し、ある日起きたら農家になっていた。実践あるのみ。分からないことは先輩農家に教えてもらった。研修中は毎日が充実していた」と、生き生きした表情で語ってくれた。

有機農業の勇士たち

旧八郷町が他の地域と違うのは、有機農業に関心がある人たちが何人もいることだ。農協が有機農業に取り組めたのも、これらの人たちの支えがあったからだ。

1974年に東京の消費者グループ「たまごの会」が八郷町に自給農場(現在は暮らしの実験室やさと農場)を作り、専従のスタッフを置いた。たまごの会の発足当時は、農業の近代化によって生じた生産と消費のゆがみが背景にあり、生産者を信用できない消費者が自ら農場を作り、運営していこうということだった。

たまごの会の専従だった魚住道郎さんは日本有機農業研究会の立ち上げに参加し、その後独立。魚住農園を経営し、現在は同研究会の理事長として全国の有機農業運動を引っ張っている。やはりたまごの会のメンバーの一人だった合田寅彦さんは1983年に同町で帰農し、水戸市出身の筧次郎さんと「自給自足の農家の暮らしを学ぶ」ためにスワラジ学園を創り、八郷町民文化誌『ゆう』を発刊、多くの書き手を育て、同町の風物や子孫に残したい生活慣習など有形無形の町の財産を残した。

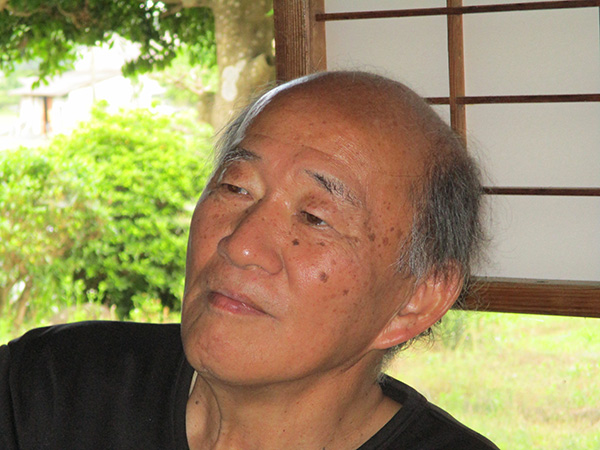

中島紀一さん

中島紀一さん

茨城大学名誉教授の中島紀一さんも移住者の一人だ。地域の人たちとの交流を大事にし、多くの人を育ててきた。自らも稲作などを行っている。取材の最後に、中島さんの愛弟子である山田晃太郎さん・麻衣子さん夫妻を訪ねた。

二人は、市の北部にある築100年のかや屋根の家を譲り受け、家の保存と、その家を地域の人たちの交流の場(みんなの広場)にしようと活動を始めている。

山田晃太郎さん

山田晃太郎さん

山田さんは「日本農業新聞」のカメラマンだった。有機農業の技術は、2016年から笠間市にある「明日を拓(ひら)く有機農業塾」で学び、現在は「旬の野菜セット」を70世帯に届けている。広場では子どもたちが遊び、地域のばあちゃん達が集まり、柏もちなど季節の料理を作る。今冬には屋根のふき替えをするという。山田さん夫妻は「共同作業を通じて、自然とつながった豊かな農ある暮らしを再発見し、"懐かしい未来"を創る第一歩にしたい」と夢を語ってくれた。

かや葺屋根のヤマダ農園

かや葺屋根のヤマダ農園

※先崎千尋氏の「崎」の字は正式には異体字です

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日