農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2016

【大豆】発生状況に合わせて 臨機応変な防除を2016年6月20日

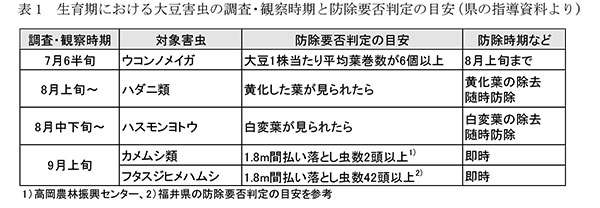

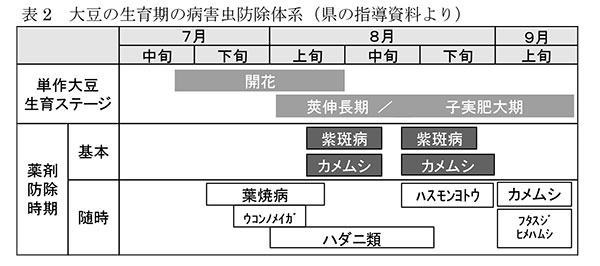

ダイズには種子伝染する病害が多いことから、まずは健全な種子の確保に努める。さらには、低コスト栽培が前提にあり、病害虫の発生状況に応じたムダのない防除対策が必要となる。また、問題となる病害虫の種類は地域によって異なり、飛翔性の害虫の被害も多い。そのため、(1)地域の特徴に応じた基幹防除の設定と、(2)圃場の発生状況や予察情報にも基づいた臨機応変に随時防除を行う体制の整備が重要である。

本稿では、北陸の水田転換畑栽培で問題となるダイズ病害虫防除について、考え方と実際を紹介する。

◆主な病害虫と防除法

【茎疫病】

本病は生育初期の立枯れ症状の主要な原因である。土壌伝染し、慢性的な被害をこうむる。また、冠水すると茎葉ばかりでなく莢も侵される。病原菌は水を介して広がることから、排水が不良な水田転換畑で発生しやすい。

本病を防ぐには圃場の排水対策が最も有効であるが、現在、有効な種子処理剤が開発され、生育初期の本病の発生を抑制することができるようになった。ただし、種子処理は常発地では有効な防除手段であるが、未発生地域では無駄な防除になる。

また、生育期の散布剤の種類も豊富になってきているが、いずれも発生初期の散布が効果的なことから、圃場の発生状況を的確に把握する必要がある。

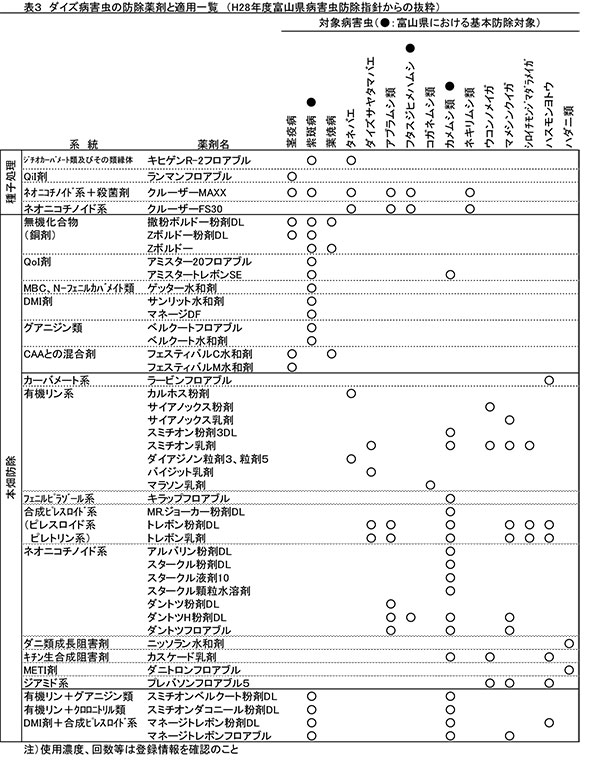

なお、薬剤の中には、同一成分を含む商品があることから、使用にあたっては成分別の使用回数に注意する。

【タネバエ・ネキリムシ類】

タネバエは有機物(緑肥、油粕ほか)を施用した湿度の高い圃場に成虫が集まり、幼虫(うじ)が芽生えや種子を食害する。

ネキリムシ類として「タマナヤガ」と「カブラヤガ」がある。このうち、「タマナヤガ」が富山県ダイズの主要加害種であるが、寒冷地では越冬できないことから、もっぱら西南暖地から飛来した個体が産卵し、幼虫が加害しているものと考えられる。飛来の状況は病害虫防除所から定期的に公表されているので、これを参考にする。

以上の初期害虫には、クルーザーを含む種子処理剤や播種時のカルホス粉剤・微粒剤Fの施用が有効である。また、タネバエにはダイアジノン粒剤も使用できる。

【フタスジヒメハムシ】

本種は莢の食害によって生じる黒斑粒の原因種として知られているが、幼虫は根の根粒を食害し、潜在的な減収をもたらし、時には青立ちの原因になる。

かつては最重要害虫と位置づけられたが、種子処理剤クルーザーの普及に伴い、大きく減少している。

生育期は、成虫の発生状況に応じてダントツH粉剤DLを用い、第2世代成虫の発生初期~盛期(富山では8月中旬~9月上旬)に防除する。

【紫斑病】

本病により子実が腐敗することは無いが、病原菌が産出する色素で紫色の斑紋が生じる。病原菌は種子伝染することから、まずは外見が健全な種子を用い、種子処理剤で種子伝染を防ぐ。次に、莢に感染するのを防ぐため、開花2週間後と4週間後の2回、薬剤散布を行う。

特に2回目の時期が重要で、効果の高い薬剤を選定すると良い。ただし、本病は耐性菌の発生が問題となることから、耐性菌が発生しやすいトップジンMやアミスターを含む薬剤を使用する際は、耐性菌の発生状況を確認するとともに、連用を避ける。

種子生産においては、耐性菌発生リスクの特に高い薬剤の使用を制限することも大切である。

【葉焼病】

細菌性病害で降雨後に急速に発生が拡大する。風を伴う降雨の前にZボルドーや撒粉ボルドー粉剤DLなどを予防的に散布すると効果が高い。

【ウコンノメイガ】

ウコンノメイガは、山間部のアカソやカラムシで越冬する。夏はダイズに飛来し、幼虫が食害して葉巻をつくり、蛹から羽化した成虫が山に帰ってゆく。成虫は生育が旺盛な圃場を好んで飛来するため、播種日が早い圃場で被害が多い。

7月6半旬に幼虫による葉巻の発生量を確認し、防除が必要であれば8月上旬まで(若・中齢幼虫期)に遅れず実施する。多発生の場合は、残効の長いプレバソンフロアブル5を使用する。

【カメムシ類】

カメムシ類は子実を吸汁し、子実被害を及ぼすばかりでなく、多発すると圃場全面が青立ちとなる。富山県における主な加害種はホソヘリカメムシ、イチモンジカメムシで、山林や雑草地等で越冬する。近辺の越冬地の有無に発生が左右される。薬剤散布は開花後20~40日頃(莢伸長期~子実肥大中期)に2回行うと防除効果が高い。常発地では、発生状況に応じて追加防除を実施する。

【ハダニ類 ハスモンヨトウ】

ハダニ類は高温少雨の年に発生が多い。ハダニ類による葉の黄化やハスモンヨトウによる白変葉がみられたら、被害葉を速やかに取り除き、被害の拡大を防ぐとともに、発生状況に応じて防除を実施する。なお、防除の際には、葉の裏に薬剤が十分かかるように散布する。

◆防除の要点

地域に発生する病害虫の種類やその防除適期に応じて、防除体系をデザインする。クルーザーMAXXのような、殺虫殺菌剤を種子処理した場合、条件がよければ本圃でのタネバエやネキリムシのような初期害虫やフタスジヒメハムシ、茎疫病などの防除を省略できる。

過剰防除となるケースも多いが、富山県での普及率は高い。

なお、種子処理剤のみでは防除が難しい、紫斑病、カメムシ類、チョウ目害虫を対象に、8月の紫斑病防除にあわせて2回の基本防除を行っているが、その他、ウコンノメイガ、ハダニ類、ハスモンヨトウは随時の防除対応となっている。薬剤はその系統を理解することが大切で、同一系統のものは同様な作用特性を有しているし、同一系統の薬剤の連用を防ぐことにつながる。殺菌剤は予防散布につとめる。治療効果を謳うものもあるが、使用者が期待するほどのものではない。

以上、少ない防除で最大限の効果を得るため、病害虫の発生生態と薬剤の特性の理解が重要である。また、地域の病害虫防除所から定期的に発生予察情報が公表されているので、上手に活用いただきたい。

(表のPDFはこちらから)

(表のPDFはこちらから)

(写真)紫斑病、イチモンジカメムシ、ハスモンヨドウの中~老齢幼虫、大豆の白変葉

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日