農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識 2017

土壌消毒のポイント 土壌消毒剤を上手に使って連作障害回避2017年6月30日

安定的に農産物を供給するには、どうしても同じほ場で同じ作物を作り続けることが必要な場合がある。このような場合に起こってくるのが、連作障害であり、現在の技術を持ってしても避けることのできない問題として生産現場を悩ませている。

その主な原因は、特定の作物を連続して作付することで特定の土壌病害虫が優占化することである。このため、この原因病害虫の防除が最も効率的で有効な連作障害回避法であり、その最有力な方法が土壌消毒である。そこで、どのような土壌消毒方法があるのか、また、その効率的な実施方法について整理してみたので参考にしていただきたい。

◆連作障害はなぜ起こるのか?

同一のほ場に同一の作物を作付し続けることで、その同一の作物を好む土壌病原菌や土壌害虫が選択的に大量に増殖することによって起こる。つまり、土壌病害虫にとって好物の餌が供給され続ける快適な環境が続くため、他の土壌微生物や昆虫たちよりも土壌病害虫が優占化してしまうのである。

同一のほ場に同一の作物を作付し続けることで、その同一の作物を好む土壌病原菌や土壌害虫が選択的に大量に増殖することによって起こる。つまり、土壌病害虫にとって好物の餌が供給され続ける快適な環境が続くため、他の土壌微生物や昆虫たちよりも土壌病害虫が優占化してしまうのである。

これを防ぐためには、科が異なる作物を作付する輪作が効果的であるが、輪作は2~3年以上といった一定期間続けて行わないと効果が出ない。そのため、輪作だけでは必要な生産量を確保できないことも多いので、仕方なく連作をする場合が多いようである。

◆土壌消毒による連作障害の回避

連作障害は、その原因となっている病害虫を防除することで回避できる。その方法として一般的なのが土壌消毒である。一口に土壌消毒といっても、太陽熱消毒など熱を使うものや、土壌消毒剤を使うものまで様々なものがあるが、土壌病害虫の種類によって効果があったりなかったりする。以下に、主な土壌消毒法を整理したので参考にしてほしい。

【太陽熱消毒】

土壌に十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆して太陽光を当て、土壌の温度を上昇させることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。この方法を成功させるためには、土壌内部の温度をどれだけ上昇させることができるかが鍵である。連作障害を起こすた多くの病害虫は、およそ60℃の温度で死滅してしまうため、いかに土壌内部の温度を60℃に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。

太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。つまり、夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。

【土壌還元消毒法】

この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし、太陽熱による加熱を行うものである。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることができる。

この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。

ただし、還元作用により悪臭(どぶ臭)が出るので、住居が近接しているようなところでは注意が必要である。

【蒸気・熱水消毒】

文字通り、土壌に蒸気や熱水を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法である。

病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。この方法を実施するには、お湯や蒸気を発生させるためのボイラーや土壌に均一に注入するための設備や装置が必須である。このため、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。

【土壌消毒剤による消毒】 効果の安定性やコスト面から考えても、現在の技術で最も一般的なのが土壌消毒剤の使用による土壌消毒である。

効果の安定性やコスト面から考えても、現在の技術で最も一般的なのが土壌消毒剤の使用による土壌消毒である。

土壌消毒剤では、長い間臭化メチルが主流であった。しかし、1992年にモントリオール議定書契約国会合においてオゾン層破壊物質に指定されたため、先進国では、検疫や土壌ウイルス防除など不可欠な用途を除いて2005年に全廃することになった。その後、不可欠用途の許可数量は減り続け、国際的に「全廃すべき」との機運が高まり、2012年に土壌用の臭化メチル使用の廃止が決定され、2013年に土壌消毒用の臭化メチルは、日本国内からは例外なく姿を消した。

その対策としては、指導機関等のご努力によって開発が進められた臭化メチル代替技術が普及されるようになっており、その代替技術の主流となっているのが土壌消毒剤である。

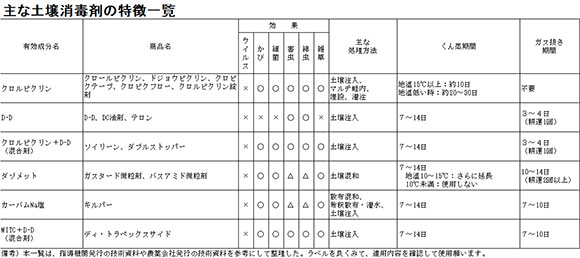

その特性や効果の範囲を別表に整理したので、それらを良く把握した上で、効率よく安全に利用願いたい。

なお、臭化メチルと同様の活性を示し期待されたヨウ化メチルは、現在では土壌用途が登録失効となり検疫用(クリおよび木材関連)に限った登録となっているのでご注意願いたい。

以下に主な成分の特性を示す。

<クロルピクリン>

商品名 クロールピクリン、ドジョウピクリンなど 揮発性の液体で、土壌に注入することで効果を発揮する。激しい刺激臭がするので、使用時は、防毒マスク、保護メガネ、ゴム手袋など保護具の着用が必須である。その反面、ガス抜けが早いので、ガス抜き作業が基本的に不要なのが特徴である。最近では、灌注機や同時マルチ機などが普及し、より安全により楽に処理できるようになっているので可能であれば利用したい。クロルピクリン剤をPVAフィルムに封入し、土壌に埋設するだけの簡単処理ができるようにしたクロピクテープやクロピク錠剤があるので適宜使用するとよい。主に、フザリウム病など土壌病害に効果を発揮する。

揮発性の液体で、土壌に注入することで効果を発揮する。激しい刺激臭がするので、使用時は、防毒マスク、保護メガネ、ゴム手袋など保護具の着用が必須である。その反面、ガス抜けが早いので、ガス抜き作業が基本的に不要なのが特徴である。最近では、灌注機や同時マルチ機などが普及し、より安全により楽に処理できるようになっているので可能であれば利用したい。クロルピクリン剤をPVAフィルムに封入し、土壌に埋設するだけの簡単処理ができるようにしたクロピクテープやクロピク錠剤があるので適宜使用するとよい。主に、フザリウム病など土壌病害に効果を発揮する。

<D―D>

商品名 D―D、DC油剤、テロン

主に、土壌センチュウに効果を発揮する。クロルピクリンに比べ、ガス抜けが悪いので、丁寧に耕起して、ガス抜き期間3~4日を確実において作付けに移る。ガス抜きが不十分だと薬害が起こるので注意が必要。

<クロルピクリン・D―D剤>

商品名 ソイリーン、ダブルストッパー

クロルピクリンとD―Dを効率的に配合し、両成分の長所を活かした製剤とすることで幅広い病害虫雑草に効果を示す。刺激臭も、有効成分単剤のものより少なくなっており、比較的扱いやすい土壌消毒剤である。D―D同様、ラベル記載とおりのガス抜き期間をきちんと取る必要がある。

<ダゾメット>

商品名 ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤

微粒剤を土壌に均一散布し、土壌の水分に反応して、有効成分であるMITC(メチルイソシアネート)を出して効果を発揮する。そのため、処理時には適度な水分が必要であり、ガス抜きも10~14日と比較的長い期間が必要である。主に土壌病害に効果を示す。

(写真上から)農薬の予防散布で防除の効率化を、根こぶ病による被害、はくさい黄化病による被害

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日

シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日 -

農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日

農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日 -

スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日

スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日 -

【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日

【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日 -

新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日

新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日 -

「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日

「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日 -

鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日

鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日 -

米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日

米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日 -

(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日

(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日 -

VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日

VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日 -

いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日

いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日 -

「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日

「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日 -

生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日

生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日 -

「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日

「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日 -

【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日

【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日 -

福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日

福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日 -

冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日

冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日 -

宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日

宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日 -

なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日

なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日