農薬:防除学習帖

IPM防除6【防除学習帖】第107回2021年6月25日

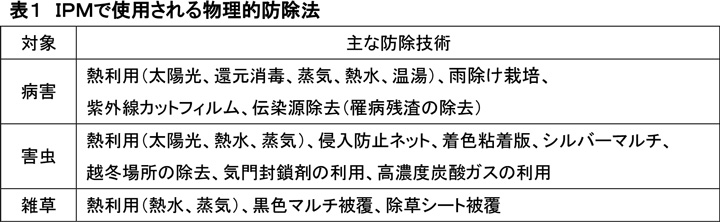

防除学習帖では、「みどりの食料システム戦略」で重要な革新的技術として取り上げられたIPM技術について、その具体的な技術の内容を紹介しており、前回までに生物的防除全般を紹介した。今回より、IPMで用いられる物理的防除法を紹介する。

物理的防除法は、病気になった葉を取り除く、手で害虫を捕殺する、雑草を抜くなど、文字通り何らかの物理的作用を病害虫雑草に加えて、病害虫雑草から作物を守る手段のことをいう。以下、防除対象ごとに主な物理的防除法を紹介する。

1.病害の物理的防除

(1)熱を利用する物理的防除の技術的概要

病原菌は一定の熱を加えることによって死滅(不活性化)する。このことを利用して防除するのが熱を利用した物理的防除法であり、ほ場を病原菌が死滅するほどの温度に上昇させることで防除する。この方法の成否は、ほ場内の病原菌の居場所を、いかにして死滅温度にまで上昇させ、その温度を死滅までに必要な時間だけ保てるかどうかにかかっている。

その温度・時間は、病原菌の種類によって異なるが、一般的に60℃10分間以上あればほとんどの植物病原菌・ウイルスを死滅させることができるといわれている。

熱を使う方法は、立木中に行うと作物への影響が大きすぎるので、もっぱら土壌病害の防除に用いられる。ところが、土壌病害は土壌中のいたるところに居て、作土層を超えた深さ30cmを超えるところにも存在できる病原菌もいるが、どうしても深いところでは、十分な温度上昇ができずに取りこぼすことがあること、また取りこぼした病原菌が水分の上昇などによって消毒層にまで上ってくることがあることを理解しておく必要がある。

一般的には、土壌消毒の効果は耕耘深度までと考えておくようにし、土壌消毒前によく耕耘して実行する。特に根が深い作物の場合は、深耕ロータリーで消毒前によく耕耘しておく必要がある。

(2)太陽熱消毒

十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりとあて、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。

病原菌の潜む土壌深度までこの温度に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場がカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。

(3)土壌還元消毒法

この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間がおく必要がある。また、近隣に住居があるような圃場では臭いの発生に注意が必要である。

(4)蒸気消毒

文字通り、土壌に蒸気を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。

一般的には、パイプなどを施設・被覆し、パイプから蒸気を放出することで土壌内を60℃以上になるように処理する。この方法で成果をあげるためには、高熱の蒸気を病原菌の潜む深度まで蒸気を届かせるようにしなければならないが、土壌表面だけにパイプを施設しても蒸気の届く深度は限られており、土壌の深いところにいる病原菌を死滅させるためには、縦方向にパイプを差し込むなどの方法があるが、広い面積であれば設備費用が高額になるなどの欠点がある。蒸気をつくるための燃料代などコスト面に課題があり、反収の高い施設栽培作物や隔離床栽培での利用など導入できる場面が限られる技術である。

(5)熱水消毒

蒸気消毒同様に熱で病原菌を死滅させる方法であるが、蒸気ではなく、熱水を土壌に直接注入して消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。このため、深いところまで熱水を届かせるためには大量の熱水が必要で、通常は大量の熱水をつくるボイラーと徐々に熱水を処理する処理装置とがセットになっている。熱水を土壌表面から滴下しながら処理するため、土壌の深いところにまで温度を上げるのが難しく、処理の時間もかかることが欠点だ。

また、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。

(6)温湯消毒

水稲の種子消毒に使用される方法である。専用の温浴装置を用意し、そこに網袋に入れた種籾を浸漬し、60℃の温湯に10分間浸す方法である。

消毒効果を得るためには、温度管理が重要であり、温度が低かったりすると消毒効果が十分でなくなったり、温度が高すぎると種籾の発芽率が下がってしまう。種もみの発芽率を下げず、十分に消毒効果をあげられる温度が60℃ということだ。このため、いかに均一に全ての種籾に60℃のお湯に当てることができるかがポイントとなるので、種もみ袋の中心部にも十分に熱が伝わるように注意する必要がある。この対策のためには、専用の処理器を使用したり、湯量を多くしたり、種もみ袋をよくゆするなどの工夫が必要だ。このような工夫のポイントは使用する温湯消毒器の説明書に書いてあるので、熟読して消毒器ごとの正しい使用方法をよく把握してから使うように心がけてほしい。

(7)雨除け栽培

作物の病害には湿度を好み、伝染に雨を利用するものが多くあり、このような病害を防ぐために使用される技術である。ほ場をビニル等で覆い、雨除けすることで雨滴が作物に直接かかったり、病原菌を含む土壌の跳ね上げることを防ぐことができ、病害の感染を防ぐことができる。特に、イチゴ炭疽病やホウレンソウべと病、オウトウ灰星病などで高い効果が確認されている。

(8)紫外線カットフィルム

果菜類の果実に被害を及ぼす灰色かび病は、伝染源になる胞子の形成に紫外線が必要であり、紫外線をカットすることで胞子の形成が抑制され、蔓延を防止できる。ただし、ナスでは色付きに紫外線が必要なためナス栽培では使用できないし、ミツバチの行動を抑制するため、ミツバチを受粉に使う作物でも使用できないので注意が必要だ。

(9)伝染源除去

病害防除の基本である。病害は、病原菌が存在し病原菌が生活しやすい環境が整ったとき発生する。このため、病原菌を作物から遠ざけることが重要である。前作の被害巻きひげなど、病気になった作物の残渣をきれいに取り除いて集め、作物のない空き地に埋めるか、焼却が可能であれば焼却する。原始的であり労力かかるが、効果の高い物理的防除法である。

2.今後の活用

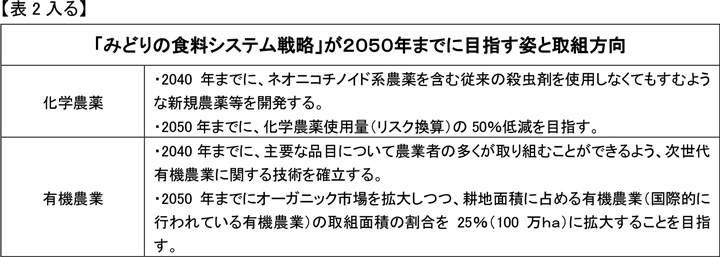

物理的防除も生物的防除と同様に、「みどりの食糧システム戦略」でいうところの、化学農薬削減、有機農業の拡大、技術革新に資する防除法である。IPM防除の技術革新を行うためには、これらの防除法をいかに効率よく組み合わせるかが重要である。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日