農薬:防除学習帖

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(12)【防除学習帖】 第251回2024年5月25日

令和3年5月に公表され、農業界に衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上でKPIをクリアできる方法を探っているが、そのことを実現するのに必要なツールなり技術を確立するには、やはりIPM防除の有効活用が重要だ。そこで、防除学習帖では、IPM防除資材・技術をどのように活用すれば防除効果を落とさずに化学農薬のリスク換算量を減らすことができるのか探っている。

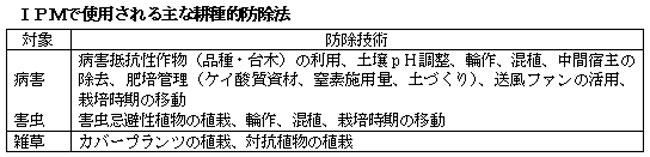

IPM防除は、化学農薬による化学的防除に加え、化学的防除以外の防除法である①生物的防除や②物理的防除、③耕種的防除を効率よく組み合わせて防除するものである。前回までに生物的防除と物理的防除の概要を紹介したので、今回からは耕種的防除法を紹介する。

1.耕種的防除法とは

耕種的防除法とは、抵抗性品種の活用や肥培管理の活用、輪作の導入など、栽培管理法の工夫で防除を行うものである。共通するのは、病害虫雑草が住みにくい環境や増殖しづらい環境を栽培管理の手法を用いて作り出すことである。主な耕種的防除法は下表のとおりであるが、作付する作物や栽培地域、土壌条件など様々な栽培環境によって利用の可否や効果の強弱が異なる。このため、圃場ごとにどの防除法が使えるのかを考える必要があり、できるだけ複数の技術を組み合わせて利用すると効果も上がりやすい。以降、防除法ごとにその特徴と活用上の留意点を整理していこうと思う。

2.病害防除で使用される耕種的防除

(1)抵抗性品種とは

水稲、野菜、畑作、果樹など作付けされる全ての作物に適応できる技術である。人間にも病気になりにくい人がいるように、作物にも病害に罹りにくい品種があり、それを栽培種として育成し活用するのが抵抗性品種である。抵抗性品種と似た呼び名に耐病性品種というものがあるが、実は、抵抗性と耐病性は似たようにみえて、病害の罹りにくさには差がある。厳密にいうと、抵抗性とは病原菌がやってきても感染せず病徴も出ないくらい強いものをいい、耐病性とは病原菌の数が少なければ発病しなかったり、感染したとしても軽い症状ですむ程度のものをいう。病害への罹りにくさでは、抵抗性の方が耐病性よりも強い。このため、耐病性品種よりも抵抗性品種を選んだ方が病害防除の面ではより良いことになるが、種苗会社によっては同列に扱っているところもあるので説明書をよく読んで判別するようにしなければならない。

ただし、病原菌にも個体差というか性格の違うものがおり、同じ病原菌であっても、抵抗性品種に病気を起こすことができないものと、中には抵抗性品種であっても病気を起こしてしまう菌がいることがある。この病原菌の個体差をレースと呼んでいるが、抵抗性・耐病性品種の特性を示す資料には、「病原菌レース○○に対する抵抗性因子を持つ」といった表現がされている。つまり、ある抵抗性・耐病性品種は、固有の病原菌レースに対する抵抗性因子を持っており、不幸にしてレースが異なる病原菌が発生した場合には、罹病性品種と同様に発病してしまうのだ。

このため、抵抗性・耐病性品種を使う場合は、前述のようなことが起こる可能性を予想しながら、他の防除法を組み合わせて行うようにした方が良い。むしろ、抵抗性・耐病性品種は、「仮に発病しても病害の劇症化を抑える効果がある」程度の効果と認識して防除体系を組み立てる方が効率の良い防除が実施できる。抵抗性品種だけである病害を防げる場合もあるが、抵抗性・罹病性品種を全面的に信用せず、抵抗性・罹病性品種といえども他の防除法による補完が必要であると考えておいた方がよく、その方が被害リスクを低く抑えることができる。

また、抵抗性・耐病性品種の多くは、いくつかの得意とする病害には抵抗性や耐性を示すが、全ての病害に抵抗性や耐性を示すものではない。つまり、複数の病害が発生する場合は、1つの病害を抵抗性・耐病性で防げても、抵抗性・耐病性を持たない他の病害は防げないということだ。

このため、できるだけ多くの病害に、加えて一つの病害でも多くのレースに抵抗性・耐病性を持つ品種を選ぶようにすると効率の良い防除が実現できる。ところが、それらの品種は、抵抗性因子を持つものを優先して育種するケースも多いため、場合によっては食味や品質が罹病性品種に劣る場合もあるので、その結果、抵抗性・耐病性品種を使いたくても、経済性や販売戦略の観点から罹病性品種を選ばなければならなくなることも実際にはある。いずれにしても、抵抗性品種を選ぶ際には、従来品種を使用した場合の防除コストと経営面を加味して検討する必要がある。

(2)抵抗性品種の上手な活用法

抵抗性・耐病性品種の上手な活用法としては、防除手段が極端に少ないウイルス病を防除に抵抗性・耐病性品種を活用し、ウイルス病以外の病害を他の方法で防除するといったものがある。

ウイルス病は一度発生すると治療する手段がないため、発病させないことが最も重要になるので、抵抗性・耐病性品種の活用に利点が大きく、抵抗性品種があれば、そちらを使用するとより良い。

最近の例では、TYLCVというウイルスが引き起こすトマト黄化葉巻病に対し、抵抗性品種を使用することで防除効果をあげている。トマト黄化葉巻病は、株全体が黄化萎縮するため、開花や結実への影響が大きく、収量品質を大きく低下させるトマト農家にとって非常に恐ろしい病害である。この病害は、タバココナジラミが媒介するので、ウイルスをもったタバココナジラミがトマトに近づけないようにすることが肝要で、目の細かい防虫ネットを開口部全てに設置してハウス内への侵入を防ぐことが必要だ。しかし、目の細かい防虫ネットを張ると、ハウス内の風通しが悪く、温度が上昇しがちになり、作物によっては結実が悪くなるなど収量・品質へ深刻な影響を与える場合がある。こんな時に、抵抗性・耐病性品種を利用すれば、網目を大きくして風通しを良くして収量・品質への悪影響を減らしながら、ウイルス病の発生を少なくすることができる。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日