北限の稲作にいどむ

- 著者

- 川嶋康男

- 発行所

- 農山漁村文化協会

- 定価

- 1300円+税

- 評者

- 北出俊昭 / 元明治大学教授

これまで日本の農業技術を支えてきた一つに試験場技術、関連企業技術とともに篤農家技術があった。とくに明治10年から20年代にかけ政府の対策もあり、全国各地に多くの篤農家が生まれ、「農談会」も組織された。それが全国農事会となり、さらに明治33年(1900年)の農会令により農会が発足し、その後の農業技術の発展に重要な役割を果たしたのである。

必要な篤農家技術の再認識

戦争直後長野県の一農家がはじめた保温折衷苗代のように、昭和20年代においてもこの篤農家技術は稲作の安定的生産に貢献していたのである。

中山久藏氏はこうした篤農家の一人であった。本書でも明かなように、この篤農家技術の重要な特徴の一つは気象、土壌、地形など地域の農業条件に密着した技術であったことである。中山氏が行った地形を利用した雪解け水の暖水路設計や種籾の発芽促進および田植え後の水管理の工夫はその象徴で、不可能といわれた寒冷地での稲作を可能としたのである。

篤農家技術のいま一つの特徴は、篤農家自身の地域農業改善への使命ともいえる信念である。もともと中山氏は農耕によって身を立てたいと思い稲作をはじめたのは、自らが「米の飯(メシ)を食べたい」という望みと、稲作により「地域の人々の悲惨な生活を改善したい」ということにあった。

そのため先人の篤農家の訪問をはじめ毎年栽培記録をつけるなど、自分の生活を犠牲に苦労をしながら「寒冷地にはむかない」稲作への工夫を重ねたのである。

さらに、種籾の無償提供による稲作の普及やブドウ、レンコンなど米以外の作物栽培に努めた背景にも、地域農業改善への強い信念があったといえる。

現在、稲作をはじめ農業生産は全国画一化した技術で営まれている。

これは生産技術の発展を意味するが、一面では地域の多様な農業条件を考慮しない傾向を強めている。地域農業振興が強調される現在、改めて篤農家技術を考えてみる必要があるが、本書はその意義を再認識させるものである。

重要な記事

最新の記事

-

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

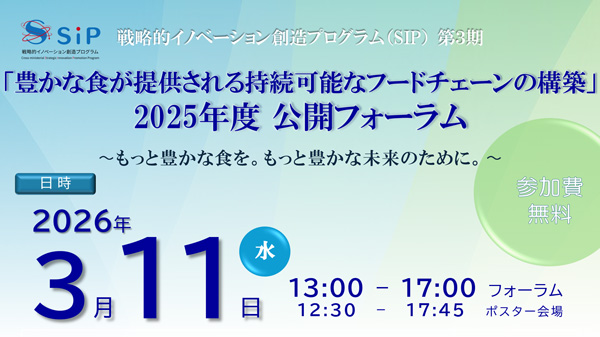

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日 -

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日 -

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日 -

バイオスティミュラント活力液配合「マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料」新発売 KINCHO園芸2026年2月3日

バイオスティミュラント活力液配合「マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料」新発売 KINCHO園芸2026年2月3日 -

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日