多肥多収の追求と民間技術【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第166回2021年10月7日

限られた土地から一粒でも多くの米を収穫する、つまり単位面積当たり収量(反収)を高める、わが国の農家はそれに先祖伝来取り組んできたのだが、60年代の普通畑作物の価格低落、他方での米価上昇を契機にさらに米の増収=反収向上に力を注ぐようになった。

もちろんそればかりではなかった、増収は技術者としての農民の誇りでもあった。まさに稲作農家は燃えた。

こうしたなかで佐賀県は徹底した肥培管理を施すことで1965(昭40)年512 kg。66年542kgと連続して10a当り米収量日本一を実現して全国に名を馳せた。

東北・北陸の稲作地帯も増収の熱気で満ち溢れ、山形県庄内地方などではそれまでの大きな目標だった4石(=10俵=600kg)穫(ど)りどころか、かつては考えることもできなかった5石(750kg)穫りを目指そうと農家が目を輝かせていた。

そのさいのポイントとなったのは、これまでも追求してきた徹底した肥培管理だった。前にも述べたが(注)、稲の生長に合わせた追肥とそれに対応する水管理を施し、病害虫の発生予測をもとに(実際に発生するかどうかは別にして)何度も農薬を散布して発生を予防するというのである。さらに進んで生育をより効果的にコントロールできるようにと基肥は施さずに追肥だけにするようにもなってきた。そしてみんな競ってまた協力して増収に取り組んだ。

注目すべきことは、そのさい公的試験研究機関や普及機関等からの技術を受動的に受け入れ、それを実践するだけにとどまらなかったことである。生産に取り組むなかでぶつかるさまざまな問題を自ら解決し、地域にまた自分の経営に適した技術を開発しようと、農家が個々人であるいは稲作研究会等の組織を形成して集団的に取り組んだのである。そしてさまざまな技術が生み出された。もちろんそのなかには理論的にまちがったもの、普及の可能性のないものもあったが、優れた技術として各地に普及していったものも数多くあった。

こうした『民間技術』、つまり「農家もしくは農家集団が自らの実践のなかから開発し、その意義を認めた農家や地域に取り上げられ、もしくは公的試験研究機関等に認められて普及定着した技術」が東北各地に生まれた。とくに肥培管理技術においてそれが著しかった。増収に直接つながるし、農家が取り組みやすいものだったからである。そしてそれが東北の稲作生産力を発展させる一つの力となった。

この民間技術でとくに注目されたのは山形県置賜地方の川西町だった。寒河江、片倉、大木という三人の農家が、それぞれ若干違った方式ではあるが、地力依存よりも施肥対応で増収を図っていく、とくに出穂前後からの生育後半に追肥と管理の重点をおき、稲の地上部・地下部とも活力があるようにして稔実を高めるという技術をとなえたのである。そして自ら栽培する圃場を公開し、また全国規模での研究会を組織した。この増収技術は試験研究機関にも認められた。こうしたなかで東北はもちろん、全国各地の農家がこの技術に注目するようになる。そして各地の農家が視察に訪れた。とくに夏になると貸し切りバスが道路に何十台と並び、町内は視察者であふれたものだった。

民間技術としてはもう一つ、「米作日本一」の技術がある。戦後この「米作日本一」の表彰事業が朝日新聞主催で始まったが、これで収量日本一と認められたものは当初西日本、北陸の農家であった。しかし、60年代に入ると東北の農家で占められるようになってきた。こうした米作日本一の農家の技術が新聞雑誌や普及機関等を通じて、また直接的な視察を通じて農家に伝わっていった。

もちろんこれは代表的なものであって、多くの農家、地域がさまざまな技術開発に取り組んだ。そして集落内、町村内でお互いに学び合った。さらに自分の住む地方はもちろんのこと全国各地の優れた稲作農家や地域を視察し、そこから学ぼうとした。

日本中の稲作農家は燃えていた。あの熱気は忘れられない。なつかしい。

もちろん、あの当時追求した多肥多収技術があるべき技術であったかどうか問題はある(たとえば堆肥とか土作りとかは必要ない、かえって邪魔、必要な養分は化学肥料でやればいいとか=この考え方が水耕栽培につながるわけだが)と私は思うのだが。

また、その熱気の裏で米と並ぶ作物だった麦、大豆が見捨てられ、野垂れ死にしてしまっていたことも忘れてはならないだろう、何度も言うようだが。

(注)2020年12月10日掲載・本稿・第128回「多肥多收稲作の追求」参照

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 A熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 A熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

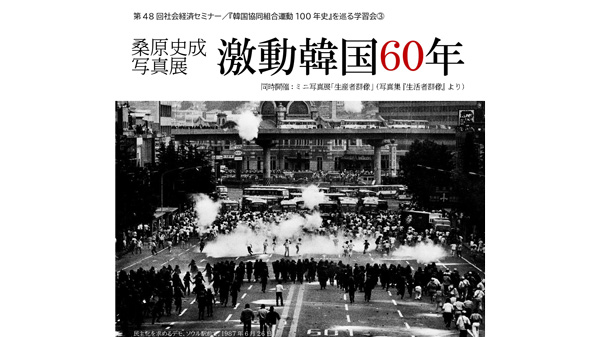

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日 -

まるまるひがしにほん「岩手物産展 by いわて銀河プラザ」開催 さいたま市2026年2月4日

まるまるひがしにほん「岩手物産展 by いわて銀河プラザ」開催 さいたま市2026年2月4日 -

コイン精米機がキャッシュレスに 後付け可能な決済ユニット新発売 タイワ精機2026年2月4日

コイン精米機がキャッシュレスに 後付け可能な決済ユニット新発売 タイワ精機2026年2月4日