【地域を診る】「平成の大合併」の傷跡深く 過疎化進み自治体弱体化 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年6月16日

今、地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学学長の岡田知弘氏が解説する。今回は「『平成の大合併』の傷跡深く」として、人口減少や農業の衰退、災害対応力の弱体化を招いた政策の構造的問題を掘り下げた。

京都橘大学学長 岡田知弘氏

京都橘大学学長 岡田知弘氏

新聞各紙で、市町村の「平成の大合併から20年」といった特集を見かけるようになった。「平成の大合併」は、法的には1999年制定の合併特例法によって開始されたが、それが本格化したのは、2001年から小泉純一郎内閣による構造改革の一環として位置付けられてからである。04年度からの「三位一体改革」によって小規模自治体ほど地方交付税交付金が削減されることになり合併を選択する自治体が増えた。合併件数は、04年度に826件、さらに05年度には1025件とピークに達する。したがって、今年合併20年を迎えた市町村が最も多いことになる。05年度末には、特例法に基づく合併特例債などの優遇措置が時限切れとなるために、「かけこみ合併」が相次いだからである。露骨な「アメとムチ」の政策がもたらしたものである。

この合併政策については、それを推進した西尾勝元地方制度調査会会長・東京大学名誉教授(故人)でさえ、10年後の国会答弁や著書で、「失敗」であり、惨憺(さんたん)たる結果となったと反省の弁を述べている。政策の失敗なら、政策を変えるのが当然だろう。だが、失敗要因を分析しないまま、今も30万人基礎自治体に再編し県を無くしてしまう方がいいといった無責任な発言が閣僚から飛び出したりしている。

私は、地域経済学の視点から、当初から、合併しても地域経済にはプラスの効果はなく、百害あって一利なしと指摘してきた。実は、大きな合併ほど、人口減少や米不足、さらに災害対応といった構造的な問題を生み出す根源となっており、地域経済社会の再生を考える際には、決して「過去の問題」として棚上げしてはいけないと考える。

2001年の「骨太の方針」には、「『個性ある地方』の自立した発展と活性化を促進することが重要な課題である。このためすみやかな市町村の再編を促進する」とある。つまり、「市町村の再編」=「合併」によって「地域の活性化」が進むという認識である。なぜか。その根拠を、総務省は「より大きな市町村の誕生が、地域の存在感や『格』の向上と地域のイメージアップにつながり、企業の進出や若者の定着、重要プロジェクトの誘致が期待できます」とホームページに書いていた。後者の文章を注意深く読むと、「格」の向上、イメージアップ、「期待できます」という主観的な言葉が並び、客観的に必ず活性化しますとは一切書かれていない。実は、断言できない根拠がある。

そもそも皆さんの住んでいる地域の経済主体を客観的に見てもらいたい。そこには、民間企業、農家、農協等の協同組合、NPOといった経済主体のほかに、市役所や役場が存在し、営利であれ非営利であれ、毎年、まとまった金額を地域内外に投資し、地域内外の経済主体から工事や物品、サービスを調達したり、雇用を維持したりしている。小規模自治体ほど、地域経済に占める「役場経済」や病院や福祉施設をはじめとする公益事業等の比重が大きい傾向にある。いわば、地域内再投資力の最大の主体であり、雇用の場でもあった。

合併というのは、この「役場経済」を地域から消滅させることである。合併特例法では、交付金などの特例は15年で消える。三位一体の改革もあるため前倒しで公務員の削減がなされた。とりわけ、合併前にあった役場が支所になったところは、大幅に人員削減がなされ、住民の地域づくりへの支援どころか、基本的な住民サービスも地元企業への発注もできなくなった。農政職員も農業委員会職員も削減され、地域農業のことがわからない職員が、やはり生産現場のことがわからない広域合併農協職員といっしょに地域農政の企画、立案、執行をすることになったが、合併前と比べれば農業支援活動は大幅に低下したといえる。

そうなると、合併自治体の周辺地から人口減少が加速し、農業が衰退し、集落消滅の動きが広がるのは必然である。周辺部の集落が衰退すると中心部も細り、自治体全体の人口が減少する。

農地や林地の世話をする住民や公務員の数が少なくなると、災害に弱い地域が自治体内部でも、国土規模でも広がることになる。そして、いざ災害という時には、能登半島地震被災地で明らかになったように、とりわけ合併した自治体の周辺部において、災害対応力も復興の力も弱体化してしまっているのである。能登半島の市町では2005年から被災前年までに基礎自治体の職員が30%前後、そして県職員のなかの農林・土木職員も25%近く減少していた。市町村合併のあと県による出先機関の統廃合がなされたからである。

政府は「地方創生2・0」の素案を発表しているが、人口減少・少子化、農業の衰退問題、さらに災害対応についての根本的な原因分析を欠いたまま、関係人口の数値目標設定等、はやりの政策を前面に押し出した政策誘導を図ろうとしている。そうではなく、例えば、三位一体の改革前の水準に地方交付税交付金を戻し、地域の実情に応じた自由な使用を認め、正規公務員の数を大幅に増やし、住民の要望が強いところで改めて基礎自治体の分離・分立や、地域自治区の設置を推進すべきであろう。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

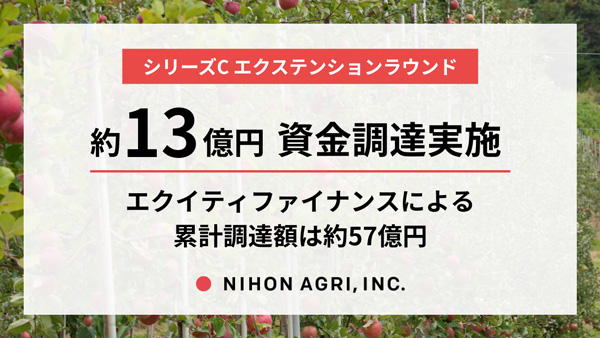

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

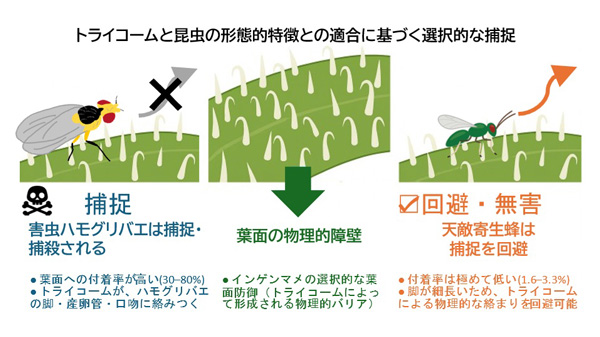

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日