【今川直人・農協の核心】農協による日本型スマート農業の普及(2)2025年11月10日

長期にわたった農地集積

1970年の農地法改正による「借地を含む農地の流動化」への政策転換以来50年以上が経過した。これまで、農振法改正による農用地利用増進事業の創設(1975年)、この事業の拡充のための農用地利用増進法の制定(1980年)、同法の改正改題(認定農業者制度等を追加、基盤強化法1993年)、農地バンクの創設(2014年)と予算と労力を注ぎ経営の効率化と農地利用の維持に取り組み、一戸当たり経営面積は3倍超となった。

しかし、この農政の基本方向は転換を迫られている。受け手のない条件不利地域の荒廃が進み、食料の国内供給のもう一段の縮小が迫っている。

農水省の「基本計画のポイント」(2025年6月)は、「食料自給力の確保」の項で、農地と担い手対策として、①規模の大小や個人・法人などの形態にかかわらず担い手を育成・確保②農地・水を確保③担い手への農地集積・集約化を推進――を挙げている。農地集積率については、農地バンクが目標とした2023年度末8割を、基本計画の目標・KPI(2030年度)では現実味のある7割に引き下げている。

農地から技術へ

農政の基本課題が、選択的拡大、農地集積、経営所得安定対策を経て、スマート農業に至った。スマート農業推進への政府の強い意気込みが感じられる。改正基本法の施行(2024.6.5)の直後の6月14日にスマート農業技術活用促進法が成立している。また、耕種から畜産に至る広範な部門、ソフト(AI)・ハード(ロボット)両面の高度な技術を要する長期的な課題である。農水省が野口伸北大教授(ロボット農業工学)に委託し2024年9月に作成したスマート農業の展望に係る資料名は『2050年のスマート農業』(後述)である。

世界標準の日本型スマート農業

日本のこの農政の転換は、自体の変化(不十分さを含め)への現実的対応であると同時に世界の食料需給構造の変化への対応でもある。世界の人口が増加するに伴い食料の自立を求められているアジア、アフリカ、インド、中東諸国にとって、経営規模が近似する日本の農業技術は格好のモデルであする。

上記「2050年のスマート農業」に興味深い未来図がある。すなわち、最初の主題「リモート農業」(遠隔操作)の現場に7つの作業が描かれているが、山裾に「中山間農業のロボット化」、別の山に「傾斜地における果樹栽培」、手前の畑に「複数の小型電動ロボット協調作業」が例示されている。小型電動ロボットは異種作業協調でなく5台の同じ無人トラクターが同じ方向に進んでいる。面積は台数で調整できそうである。ドローンも山間を飛んでいる。『日本型スマート農業』は世界の多くの地域から、熱い視線が注がれている。

スマート農業は農地集積より農協事業との相性はよく、その推進・普及において農協の役割・農協への期待は大きい。農協による日本型スマート農業の普及が日本農業の課題-そのような時代にすでに突入している。農政局を中心とする地方行政もスマート農業の普及に全力を挙げている。

令和6年度白書は特集「スマート農業技術の課題と今後の展望」において「...人材の育成、サイバーセキュリティ対策を図る」としている。この分野でも、国の努力に期待したい。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日 -

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日 -

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日 -

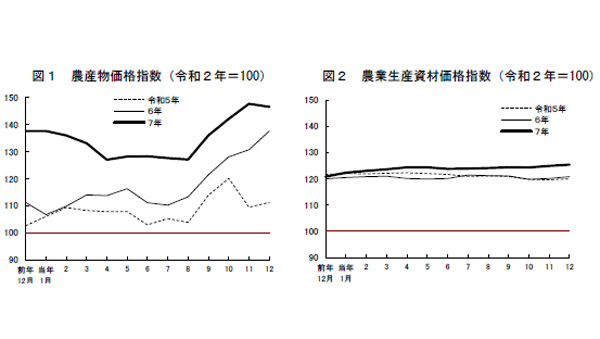

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日 -

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日 -

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日 -

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日 -

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日 -

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日 -

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日 -

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日 -

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日 -

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日 -

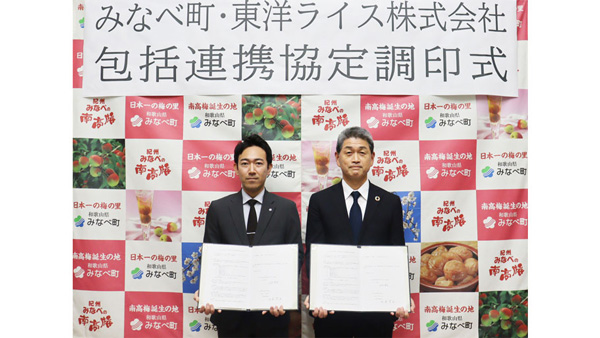

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日 -

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日 -

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日