稲作支える南房総のため池 田んぼの時期は「毎日管理」 5年後の維持に黄信号2025年10月14日

雨が少なかったり河川から水を引けない地域では、ため池が農業用水の貴重な水源となっている。ため池はどのように維持され、どんな役割を果たしているか。稲刈りも終盤を迎えた秋の日、千葉県南房総市(JA安房管内)のため池を訪ねた。

平舘1番堰の前でため池、水利管理の苦労を語る耕地組合長の田中一男さん(千葉県南房総市)

平舘1番堰の前でため池、水利管理の苦労を語る耕地組合長の田中一男さん(千葉県南房総市)

房総半島の田んぼを潤す「堰」

南房総市は房総半島の南端にあり、温暖な気候を生かし、ビワ、ミカンなどの果実、花卉の産地で、全国平均よりやや小さい田畑で、米、野菜も作られている。同市を含む千葉県南部には農業用水として取水できる河川が少ないため、県内の農業用ため池の約9割が県の南側半分に集中し、重要な水源として利用されている。

今回訪ねたのは、南房総市千倉町南部、平舘(へだて)地区にある3つの溜池で、平舘耕地組合の田中一男組合長(77)が案内してくれた。

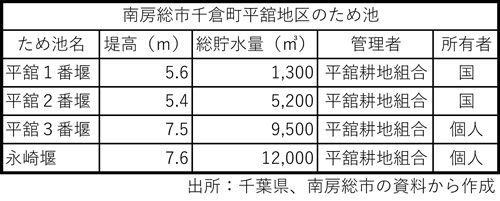

「このあたりは河川がないので、平舘1番堰(平舘1番溜池)、2番堰(2番溜池)、最も奥にある3番堰と、徳蔵院というお寺の脇から上がる永崎堰(永崎溜池)の4つの溜池で、40枚強の田んぼの水をまかなっています。町史にも記載がなく正確なことはわかりませんが、明治時代か大正時代に作られたと思います」(田中さん)

南房総市千倉町平舘地区のため池(堰)MAP

南房総市千倉町平舘地区のため池(堰)MAP

南房総市千倉町平舘地区のため池(堰)

南房総市千倉町平舘地区のため池(堰)

ハイキングのような山道に分け入ると

1番堰には、この地区のほ場の山際にあるドコモ電波塔脇の山道から上がる。まず、防護柵を空け、また閉めておく。イノシシの侵入を防ぐもので、近年、田や畑に入られる被害が出ている。

少し登りながら木々の中を分けるように進む。ちょっとしたハイキングのようだが、その昔、館山に抜ける古道だったという。少し歩くと、1番堰に着いた。総貯水量1300㎥の小さなため池で、ポンプが設置されている。その下は、地下に通ったパイプで田んぼに水がいくが、このパイプは30年ほど前に行われた土地改良の際、通された。

山道の脇に広がる平坦な土地を指し、「昔はここは田んぼでした。米の増産のため、山の中まで田にしたようです」と田中さんが説明した。

その先で、山道は左右に分岐する。右に進むと3番堰だが、まずは左に行く。ほどなく見えてきたのが2番堰だ。1番堰より大きく、総貯水量は5200㎥。水面に降りられるように石の段が切ってあり、何ヵ所か穴が空けられ栓がしてある。水が溜まり過ぎたら、上から順に栓を抜いて下に流すためだ。田中さんは「重機もない時代、堰も水路も人海戦術で作ったんでしょうね」と先人の苦労を思った。

渇水のため水量の乏しい平舘3番堰

渇水のため水量の乏しい平舘3番堰

2番堰から分岐に戻って今度は右に。ほぼ平坦な山道を300mほど歩くと3つの堰で最も大きい3番堰が見えた。周囲の山林に降った雨がここに溜まる。総貯水量は9500㎥だが、底に水は溜まっているものの総量の1~2割ほどに見える。

この日は行かなかったが永崎堰(永崎溜池)は総貯水量が1万2000㎥で3番堰より多い。

栓を毎日開閉、手作業で守る水利

田中さんは11年前、耕地組合長を引き受けた。勤め先を退職したところで、頼まれたのだ。平舘耕地組合の組合員(農地所有者)は71人だが、自ら営農をするのは3軒だけ。他に、飼料用米を作る農業法人と移住者、二拠点生活の人たちが地域の先輩農家の助けも借りながら米作りに励む。

サイフォン方式で3番堰→2番堰→1番堰→田んぼと水を流していく。1番堰は小さいため、水が枯れるとパイプにエアが入り水が出なくなってしまう。そこで田んぼの季節、田中さんは毎朝、二番堰まで登って栓を開け、夕方には閉める。二番堰に水が少ないと三番堰まで上がって、そこから水を通していく。

水漏れの補修工事が行われた平舘1番堰。手前にシートがはられていた。

水漏れの補修工事が行われた平舘1番堰。手前にシートがはられていた。

「一度に水を入れられる田は7枚ほどです。そこで、数時間ごとに水を入れる田を入れ替えるため、都度、田にも行って田ごとの栓の開け閉めもします」(田中さん)

進む高齢化「できるのはあと5年」

「平舘の稲荷神社には『雨乞い』の看板があります。大きな河川のない房総地域にとって、昔から、水がいかに大切だったかがわかります」と田中さん。今年も梅雨が短く、その後、出穂期にかけても日照りが続いた。乏しい水を分け合って稲は育ったが、籾の充実が悪く垂れない穂もみられた。南房総市農林水産課の担当者も「この数年、毎年のように水不足の話を聞きます」と話す。ため池はますます重要になる。

猛暑・渇水と並ぶ悩みは、水管理の担い手だ。田中さんは「自分ができるのはあと5年」と考えている。その後、堰と水利は誰が守るのかは、まだ決まっていない。

「農業は集団でやる業です。草刈りも、水路や堰の清掃も一人ではできません。組合員だけでなく住民や移住者にも加わってもらい、平舘自然環境保全会を作りました。遊休農地にヒマワリとコスモスを植える楽しい活動もしています」と田中さんは話し、こう付け加えた。

「農業が当たり前に食べていけるようにならないとね」

農家以外の住民も参画 地域で守る水と緑

平舘地区のように農業者の減少、高齢化に伴い、ため池の維持・管理が難しくなり、農業用水としての役割や親水・生態系保全など多様な役割の継続が、多くの地域で懸念されている。

農水省によると、ため池は全国に約15万ヵ所あり、年間を通して降水量が少ない瀬戸内地域に全国の約6割が集中する(南房総市のある千葉県には1246ヵ所)。ため池の水を農業用水として利用する農地は約117万haにのぼる(1997年)。管理者は地方自治体が13.2%、土地改良区が5.7%、水利組合等が15.7%、集落・個人等が55.6%(2023年12月)である。

ため池保全を管轄する農水省農村振興局整備部防災課では「千葉県にはまだありませんが各県にため池サポートセンターを作ってもらい、ため池保全を支援しています。また、農業者以外の地域住民も加わってため池保全、維持管理をする団体にも多面的機能支払交付金で補助しています」と説明する。田中さんたちが立ち上げた平舘自然環境保全会も行政の補助を受けた。地域住民が参画するこうした試みが各地で始まっている。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日