【みどり戦略リポート】有機栽培 やっと時代が追いついた 日本農業賞大賞の茨城県やさと農協有機栽培部会(2)2023年3月23日

有機栽培 やっと時代が追いついた 日本農業賞大賞の茨城県やさと農協有機栽培部会(1)より続く

柿岡直売所の有機野菜コーナー

柿岡直売所の有機野菜コーナー

新規就農者に農協後押し

やさと農協の提携先は、東都生協を筆頭に、パルシステム、よつば生協(栃木)、日販連、いばらきコープなど。有機栽培部会は1997年に7人のメンバーで設立され、会員は現在30人。昨年の販売金額は約1億8000万円。今年度は1億9000万円の目標を立てている。農協では新たに来年度に稲作を有機で取り組もうとする人が6人出ており、面積は6・5haになる。有機米だと、60キロ当たり2万3000円で販売できるという。除草のためのアイガモロボットの実験も始まっている。

首都直近 地の利も

ここで、同農協(旧八郷町農協)の産直事業と有機栽培部会の歩んだ道を振り返ってみよう。

八郷地区は県のほぼ中央に位置し、首都東京から北東に約70キロと近い距離にある。筑波山などの山々に三方を囲まれた盆地。山間地域のため大規模な産地形成には向かず、変化に富んだ地形や豊かな自然を生かし、水稲、葉タバコ、花き、果樹、酪農、養豚、養鶏、野菜、シイタケなど少量多品目の複合経営や循環型農業が伝統的に行われてきた。

同農協の産直事業は、50年近く前の1976年に始まった。東京都にある東都生協に鶏卵生産者が卵を届けたことからスタートした「生協との産直」は、その後、野菜や果実、米、豚肉、納豆などと品目が増え、東都生協が提案した「地域総合産直」に発展した。当時の東都生協の理事長は、「個人ではなく、地域的なつながりを持った努力、即ち村の復興があってはじめて長期的な軌道に乗る。村の復興を通じて人間そのものを回復していかなければならない」と語っている。

農協と生協が作付けを計画的に話し合い、価格も前もって相談し決めるという産直の進め方が八郷地区の生産者を励まし、生協が要望する品目を新たに生産するやり方は同地区の地域農業を活性化させていった。

これらの産直の取り組みから、農畜産物の安全性、土づくり、減農薬、有機、遺伝子組み換えのない飼料、脱ダイオキシンなど、さまざまな試みが行われ、旧八郷町は1996年に「環境保全型農業推進方針」を策定した。環境保全型農業の一つに有機農業が位置付けられ、97年11月に有機栽培部会が結成された。2001年のJAS法改正により、部会員は有機JASの認定を得るようにしている。

有機栽培部会が結成された後に考えられたのが独立就農者の育成だった。他の職業から農業を始めようとしても、技術がない、農地がない、住宅がない、資金がないなどのハードルが高く、なかなか取り組めない。そこで農協では1999年に「ゆめファーム」新規就農研修制度を立ち上げた。毎年、夫婦一家族、年齢を45歳未満に限定し、技術は有機栽培部会の指導担当者に学び、研修後は有機栽培部会に所属し、有機JAS認証を取得する。そして生産した野菜は農協に出荷することが条件だ。専用の農場で2年間研修を行い、農協が農場と農機具、出荷施設などを用意する。

現在は、石岡市の二つ目の研修農場「朝日里山ファーム」と合わせて、新規就農者が2倍になっている。

地域からエールも

今回の日本農業賞受賞を、農協関係者や有機栽培部会以外の人はどう見ているだろうか。

まず、同農協管内の下林で、水田のほか、ネギを85㌃栽培している飯塚正美さんに話を聞いた。

飯塚さんは、以前は加工トマトやレタス、コマツナ、キャベツ、薬草なども栽培していたが、現在はネギ専門で、農協のカットセンターに出荷している。そこでカットされたネギはJRと関係が深い日本レストランに出荷され、駅そばの薬味として使われている。契約栽培なので、所得が保障されていて安心だと言う。

「30年くらい前に無農薬で野菜づくりをしたことがあったが、いいものができず、一年でやめた。化学肥料を使ったら作物に病気が入るようになり、農薬の散布も必要になった。子どもたちに安全なものを食べてもらうためにも、農法としては自然農法、有機栽培のほうがいい。自分にはできないが、これからの農業はそういう方向に進んでいくのではないか。有機農業に取り組んでいる人は近所にもいるが、皆よくやっていると思う」とエールを送る。

同じく、八郷地区の嘉良寿理(からすり)で有機農業に携わっている魚住道郎さんは、八郷地区の有機農業運動のパイオニアだ。魚住さんは、1974年に東京都の消費者グループである「たまごの会」が八郷農場を開いた時、専従者として入り、八郷地区に有機農業の種まきをした一人だ。1980年に独立し、同地区に定住。現在は、わが国で有機農業運動を提唱し、先駆的役割を果してきた日本有機農業研究会の理事長を務めている。

「他の地域でもそうだが、八郷地区でも慣行栽培農家には後継者がいない。農協が有機農家を農業生産の重要な部分として位置づけたのは賢明な選択だった。有機栽培農家が増えていくことは大歓迎だ」

「選択的拡大という従来からの農政によって、担い手がなくなり、耕作放棄地も増えた。昔ながらの有機複合経営だったらせいぜい3haもあればそこそこやっていけるし、豊かでなごやかな農村が戻ってくる。市場原理ではなく、生産者が自分で値段を決められるシステムを確立して、さらに協同組合間提携によって、いろいろなタイプの人が自立と相互扶助の関係を保ちながら地域全体が豊かになっていけるように。そのためにも農協の新規就農者の受け入れを5倍に増やしてほしい」と、農協への期待を語ってくれた。

コメントの最後は、1987年に八郷地区に移住し、有機稲作を続けながら、地域の人たちとの交流を大事にしている茨城大学名誉教授の中島紀一さん。わが国の有機農業の理論的先導者だ。

「農協と有機農業が結び合い、仕組みを作り、着実に地域農業の元気をつくっていく。生協がその取り組みを消費者につなげ、新規参入の農業者たちがそれを担っていく。そんなあり方が全国組織レベルで提唱されてから40年になる。やさと農協有機栽培部会の25年の取り組みは、そこで提起されたあり方についてのすばらしい実践の成果と言えよう」。

「やさと農協が作った仕組みは、お金をかけた特別な事業ではない。どこの地域でも似たような活動は可能だった。やさと農協の特殊性としては、人がいて、意思があって、それが継続したということだ。しかし、現在ではそれも同農協だけの特殊条件ではないと思う。これを機に、各地の農協で有機への取り組みが始まることを期待したい。やればできる」

「やさと農協有機栽培部会の皆さんには、これから地域の一般農家にもその取り組みを広げていくことに力を注いでほしい」と熱いまなざしを向ける。

(本紙客員編集員・先崎千尋)

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

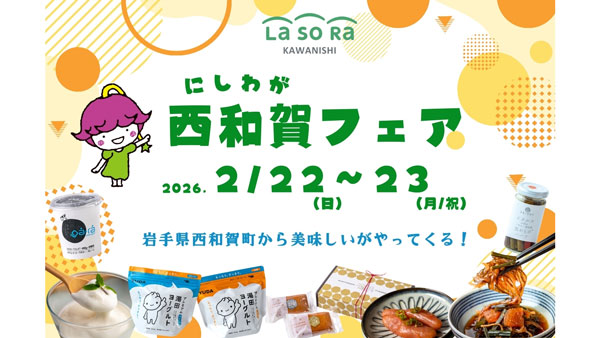

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日