大気から直接回収した二酸化炭素を農業に活用 JA全農などが実証実験開始②2024年12月4日

JA全農が営農・技術センターで実証実験を始めた分離膜型DAC(直接空気回収)装置は、九州大学が開発したナノ膜技術を活用して大気から二酸化炭素(CO2)を回収する。この技術を社会実装するため、九大と双日などが共同出資により設立したのがカーボンエクストラクト。市場開拓や装置開発、量産化などを担っている。農業分野での普及に向けては、導入コストが課題になる。実証試験の結果に加え、装置の小型化やナノ膜の量産化により、25年中盤ぐらいには農業ハウス向けに供給可能となる見通しだ。

大気から直接回収した二酸化炭素を農業に活用 JA全農などが実証実験開始①から続く

DAC装置と実証実験に参加する関係者

「地球沸騰」(国連のグテーレス事務総長)の主因である温室効果ガス(GHG)は「長期に滞留、蓄積しカーボンニュートラルを実現してもそれだけでは元に戻らないので回収が不可欠」(森山哲雄カーボンエクストラクトCEO)だ。そのため、二酸化炭素(CO2)を回収・吸収し、貯留・固定化する「ネガティブCO2エミッション」が求められている。技術的には薬剤を使った溶液吸収、粉末への個体吸着、そして膜分離の三つが研究されている。

巨大プラント不要、個人でもCO2を回収できる

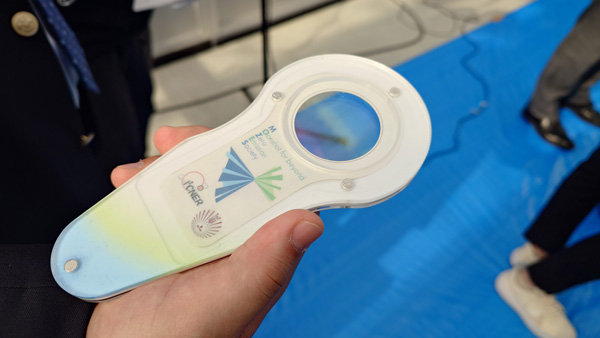

プレートに貼り付けたナノ分離膜

特に、膜分離は①簡便かつ省スペース②薬液を使わない③任意にサイズ調整が可能、といった利点から「どこでも回収できる」(藤川茂紀九大教授)という。藤川教授らが開発したのは「CO2透過度で、これまで報告されてきた分離膜性能の約20~30倍程度で世界最高性能」の分離膜。厚さはわずか34ナノメートルで食品用ラップの300分の1の薄さ。この分離膜をサポートプレートに貼り付けて積層させ、バキュームで直接大気からCO2を回収する仕組みが「CO2分離膜モジュール」だ。実験室レベルでは室内のCO2を第1段階で5、6倍に高め、第2段階でさらに濃縮でき、しかも「低エネルギー、低コストで回収」できる。

この技術は2020年に内閣府から「"ビヨンド・ゼロ"社会に向けたCO2循環システムの研究開発」のムーンショット(わが国発の破壊的イノベーションの創出を目指した従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発)として採択され、他の大学や企業とともに研究開発を進めている。分離膜のDAC技術は「カナダの企業が1800億円で買収」(森山CEO)されるなど、世界的にも注目されている。しかし、一般的には巨大なプラントが必要で、大きな投資とエネルギー消費と水資源が必要となり、また都市部以外の遠隔地な立地にも制約があるなど「一部の大企業が行い、個人の生活には関係ない」。一方、九大の技術は農場や家庭、小規模な店舗、ビルや工場、交通機関など場所を選ばない。そこで、カーボンエクストラクトは社会実装に向けて「個人でも回収できる」を企業コンセプトにしている。

カーボンリサイクルで農業分野に注目

回収の次には、地中に戻して貯留する以外に、炭素資源としてCO2を活用することが課題となる。利用方法としては油層に炭酸ガスを注入して流動性を高めるEOR(油層改造技術)、溶接やドライアイスなどに直接利用する用途もあり、今後は「カーボンリサクイクル」として様々な用途が検討されている。用途開発はカーボンエクストラクトが「基礎技術の移転と独占ライセンスによって当社ハブとなり、企業やメーカーと連携することで最速での社会実装」(森山CEO)を目指している。

量産化に向けた開発では「東京応化工業との共同開発を締結し、成膜メーカー3社とも協議中」だという。ユーザー系企業とも「まだ市場はないが、ニーズを踏まえた技術開発」を進める。この点で最初に注目したのが国内の「施設園芸農業」であり、JA全農との共同開発となった。大気から回収したCO2を高濃度に圧縮し、施設内での施用で光合成を促進。収穫量の増加で農家の所得向上と環境への貢献を促し「環境価値の高い野菜を消費者に供給する」(森山CEO)循環を作る。

農業分野への普及には装置の小型化やコスト面も課題だ。装置費用に加えて、現在利用されている液化炭酸ガスの購入費用やDAC装置の電気代などエネルギーコストとの比較でメリットを出す必要がある。JA全農以外でも、JR西日本とは駅構内の小型植物工場、清水建設とはビルや交通機関の空調設備への設置など具体化が進んでおり「いつでも、どこでも、誰でも(CO2回収を)の最終ゴール」に向けた取り組みが進む。

(一部既報)

重要な記事

最新の記事

-

【農協研究会】行政との連携で都市型農業を推進 JAはだので現地視察(2)2026年2月26日

【農協研究会】行政との連携で都市型農業を推進 JAはだので現地視察(2)2026年2月26日 -

【第67回家の光大会】 最優秀賞にJAみっかび・樋田奈津子さんとJA東びわこ・小西雄二郎さん2026年2月26日

【第67回家の光大会】 最優秀賞にJAみっかび・樋田奈津子さんとJA東びわこ・小西雄二郎さん2026年2月26日 -

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日 -

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日 -

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日 -

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日 -

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日 -

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日 -

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日 -

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日 -

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日 -

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日 -

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日 -

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日 -

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日 -

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日 -

生活クラブ生協のお店「デポー越谷」オープン4周年記念イベント開催2026年2月26日

生活クラブ生協のお店「デポー越谷」オープン4周年記念イベント開催2026年2月26日