【全中・JA経営ビジョンセミナー】組合員のワーカーズが支える福祉サービス 横浜市の福祉クラブ生活協同組合を視察(1)2025年7月22日

JA全中教育部は令和7年度の「JA経営ビジョンセミナー」をスタートした。第1セッションは7月9日に横浜市の福祉クラブ生活協同組合を視察した。10日は初日の視察を受け、「わがJAの地域課題やニーズを新たな協同ビジネスにするには?」をテーマにグループワークを行った。

社会課題の解決へ、ワーカーズに学ぶ

経営ビジョンセミナーの参加者

経営ビジョンセミナーの参加者

同セミナーは、地域や組合員の課題に向き合うJA経営の実現を目指し、社会課題の解決に取り組む企業の現地に足を運んで視察する。これにより、自らのJAのパーパス(存在意義や究極の目的)からビジョン(戦略や行動方針)を構想することが可能になる。「食・農・協同」をカギにJAの"ミライ"に向けた組織・事業の変革と、経営を担う人づくりをデザイン(着想)する機会にするとともに、JA経営者のネットワークも構築する。

第1セッションのテーマは「協同組合の原点とJAの組織・事業のミライ投資(仮)」で、フィールドワークのテーマは「協同組合による支え合う地域社会づくり~組合員による組合員のくらしを支える仕組みを問う~」。福祉クラブ生活協同組合で組合員自らが事業を開発、運営するワーカーズコレクティブ(W.Co:ワーコレ)の取り組みを視察した。

最初にJA全中の田村政司教育部部長から「JA経営人材育成研修の全体像」の説明を受けたのち、同セミナーのトータルコーディネーターである慶應義塾大学名誉教授の奥村明博氏が基調講演を行った。

調報告を行う奥村明博名誉教授

調報告を行う奥村明博名誉教授

①基調講演「JAがリードする社会的価値創造」

慶應義塾大学名誉教授 奥村明博氏

地方社会の衰退と社会的課題

企業やJAには社会的存在意義が問われている。その存在意義は経済が主体ではなく、社会的価値をいかに提供できるかにかかっている。社会的課題は人口減少による、特に地方の衰退が挙げられる。シャッター商店街の背景には若者の人口減があり、地方に残るのは高齢者ばかりだ。若者は就職先がなく、都会に就職し、地方に戻らない。農業も移住促進を進めているが、賃金水準も低い。こうした地方や地域で新しい価値を創出するためには、JAが課題解決を担う主体になる必要がある。

パーパス経営の必要性と例示

パーパスとは社会的存在意義を意味し、「なりたい姿」であるビジョンの上位にある。松下幸之助氏は「電気製品で国を栄えさせる(産業報国)」を企業理念に掲げ、渋沢栄一や稲盛和夫、出光佐三など、多くの経営者は社会的存在意義を問いかけてきた。

パーパスと仕事の関係では、西洋での話として「なんのために働いているか」の問いに「寺院を建ててみなさんに喜んでもらうため」と答えた石工の話がある。これも社会との関わりであり、パーパスが根元的なものであることの一例だ。一方で、トランプ米大統領の"アメリカファースト"は自国の利益だけで、世界の中での存在意義、パーパスが欠けている。経営は利益優先になりがちだが、仕事とパーパスは強い関係性がある。

奥村氏の基調講演を聞く参加者

奥村氏の基調講演を聞く参加者

地域創生の主役は地場の企業と住民

地方創生の主役を「若者」「ばか者」「よそ者」とする説もあるが、いずれ去ってしまう一過性の短期的な存在で、地場の人間にはならない。継続的に関わるのは地場の人たちであり、地域の人たちと行動変容することが必要だ。そのためには「郷土愛」が要諦である。

地域には固有の経済、社会、歴史、文化、風習があり、老舗企業も多数存在し、地場の人たちが顧客やステークホルダーを形成する。こうした企業や人には強固な「郷土愛」が存在する。また、地元企業には「社会的情緒資産」という目に見えない資産があり、その資産を守り、活用する使命がある。地方には空き家や担い手不足、休耕地などJAが解決すべき課題が多く、解決には新しい価値の創造が必要だ。

社会課題に取り組むNSGグループ(新潟県)

新潟のNSGグループ(第3セッションで視察予定)は、神主出身の池田弘氏が創業し、渋沢栄一に刺激されて現在、300以上の企業を創設した。グループ全体の売上高は1400億円以上、従業員は1万2000人以上だ。地方の衰退に直面し、若者が地元に戻れる環境を作った。教育では専門学校や、ベンチャーを興すための教育を行う事業創造大学院大学も作り、東京に行かなくとも地元で教育を受けられるようにした。病院や介護・福祉施設も作り、地場のニーズに合わせ、働く場の受け皿にした。

起業支援や企業再生事業を支援する社内ベンチャーやファンド("旦那ファンド")も創設した。エンタメがない状況から、スポーツクラブのアルビレックス新潟支援やスタジアムの開設なども行った。現在は医療やアニメで世界から学生を集めている。これらは地域の活性化が狙いであり、課題解決に地元の賛同者を集めた結果である。

社会的価値の創造

社会的価値の創造に向けては、地域経済の創造による事業継承の受け皿になることが求められる。また、ハードよりソフトに価値を置き、ハコ物よりも中身が大事になる。こうした社会課題解決のソーシャルビジネスのイノベーションプラットフォームが必要であり、JAにはその資源も資産もある。

米国のシリコンバレーにならい、日本でも若者を支援するベンチャーのプラットフォームを作りたかったが、ファンドの機能の違いから断念した。ベンチャーはハイリスクなので行政も難しい。自ら成功した人がベンチャーキャピタルを作ることができれば、連続的な事業連携につながる。

NSGグループのような地域経済の創造による社会的な価値創造は、東京一極集中ではなく、地方への分散と自立が必要だ。地域で"オンリーワン、ベストワン"を掲げた魅力的な地方都市作りがカギを握る。NSGグループは「アニメシティ」を掲げてコンテストなども開催し、ハコ物ではないコンテンツを発信している。

未来投資の必要性

社会的価値創造では未来投資が必要だ。投資にはリターンが必要で、それは見える資産と見えない資産がある。これまでの企業は「P(利益)=S(売上)-C(コスト)」という方程式だった。これを「-C+S=P」に変える。利益を増やすことが目的ではなく、人的資本に投資を行うことで新しい事業が生まれる。得られた利益は未来に投資し、それを循環させ新しい事業を生み出す好循環の方程式である。

野村総研の調査で、女性管理職比率が高いほどROE(自己資本利益率)が高いという好例がある。利益は未来への投資のためだ。時間軸でいえば、「P」の利益は短期的で、「-C」の人的投資は長期だ。女性や福祉、教育などは見えない投資であり、利益を常に循環させることが重要である。

地域おこしではイノベーションがカギを握り、そこで求められるのはアントレプレナーシップ(企業家精神)だ。創造的破壊ができるのは地域の郷土愛を持つ人々である。JAは資産の塊であり、地域インフラとしてのイノベーションプラットフォームになって欲しい。そのためにはステークホルダーを上手く連結させることが必要になる。

NSGグループはオイシックスとの間で食と農の新事業を立ち上げたが、本来はJAの仕事だ。JAにはベンチャー精神が不足している。浜松のやさいバス食堂(第4セッションで視察予定)は、農から食のバリューチェーンにDXを入れ、世界に羽ばたこうとしている。地域創生の要点は「地域に寄り添い、地域を興す」ことである。

パーパス経営におけるリーダーシップとベンチャー精神

パーパス経営においては、リーダーが体現者となって組織にしつこく説く必要がある。松下幸之助は「当社は製品を作る前に、ヒトを作る」と人的資本経営について格言を残した。トップのリーダーシップにより、若者が動機付けられる。ベンチャースピリッツも重要で、トヨタ生産方式の生みの親である大野耐一氏は「なぜを五回繰り返す」と語った。経済合理性だけでなく、自分の頭で考えられる会社になろうという精神だ。

JAの課題

イノベーションプラットフォームで未来投資をどう進めるか。まだJAには仕組みが欠けている。その仕組みや人材、経営のやり方をぜひ考えて欲しい。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

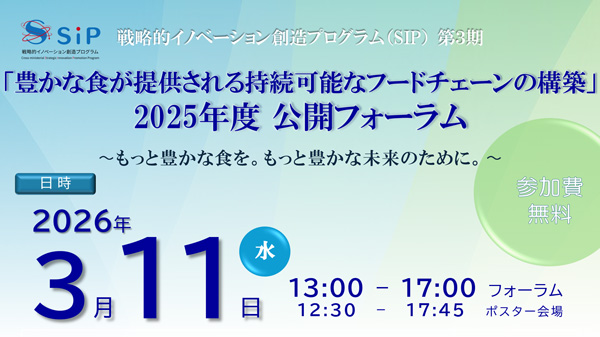

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日