JAの活動:農協時論

【農協時論】基本法の新たな構築 食料の自国生産の未来図しっかりと 蔵王酪農センター理事長 冨士重夫2023年3月31日

「農協時論」は新たな社会と日本農業を切り拓いていくため「いま何を考えなければならないのか」を、生産現場で働く方々や農協のトップの皆様に胸の内に滾る熱い想いを書いてもらっている。今回は蔵王酪農センター理事長の冨士重夫氏に寄稿してもらった。

蔵王酪農センター理事長 冨士重夫氏

蔵王酪農センター理事長 冨士重夫氏

現実を踏まえ、将来をどう考えるか

理念を掲げ、その目指して行く具体的な政策を明示するのが食料・農業・農村基本法である。その目的は、国民の安心・安全な暮らしの実現であり、そのための食料安保、農業政策、農村政策の絵姿を掲げることである。

どんな理由であろうと人々への抑圧と虐殺は許されない。それを実施したロシアのウクライナ侵攻。民主国家連合と独裁国家・非民主国家連合との対立は、この先さらに10年、20年と続く。戦争により食料とエネルギーは武器化された。地球上におけるエネルギー資源、鉱物・金属資源、穀物資源の分布図を考えれば、この戦争によって生じたエネルギーや食料価格の高騰は、構造的に続き、定着化していく。

さらに人々や家畜へのウイルスパンデミック。コロナや鳥インフルなどによって生じた人や物の移動制限などにより、食品や資材、半導体などの世界的なサプライチェーンの崩壊も顕在化した事態もふまえての、食料安全保障のあり方が問われている。

そして、新自由主義から持続可能な社会経済への転換、SDGsによる働き方、暮らし方や1・5度の約束、気候変動への対応を根底に置いた、食料・農業・農村基本法の新たな構築が求められている。

食料安全保障の核心に何を据えるのか

世界の人口の分布を見ると、ヨーロッパや南北アメリカ、オセアニアなどに比べ、アジアの人口密度が高い。それは麦類に比べ米の生産量、生産力が圧倒的に高く、多くの人間の命を養っていけるからである。

人々がその土地や気象条件などによって、作られる作物を塩づけや天日干し、発酵など、様々な工夫をして、食べ、命をつないで来たものが食文化である。

高温多湿で狭隘(きょうあい)な地形の日本において、水田235万haと畑200万haの農地規模で、乾燥・平地作物である麦類の自給率向上は無理がある。連作障害を起こさない、狭隘な地形においてダム機能を果たす水田235万haを最大限活用する。小麦粉代替としての米粉をパン・めん・菓子用途に、小麦需要量の半分、約300万tを5年かけ10年かけて生産から流通加工、消費に至る体制を確立する。牧草代替として稲をホールクロップサイレージとして20万から30万haで作り、その裏作には大豆を栽培する作付け体系を確立する。飼料穀物代替として飼料用米を配合飼料原料として100万t供給する。といった水田・米・稲の高度利用供給体制の確立による、日本の総合自給率を担保する絵姿を、食料安全保障の核心に据える必要がある。

さらに化学肥料を減らす営農体系として、大家畜による有機堆肥を農地に還元する耕畜連携を基本に据え、乳用牛135万頭から140万頭、肉用牛260万頭体制の維持拡大を掲げ、ナチュラルチーズや和牛の生産・流通・消費・輸出に到る振興のための具体的な政策支援の絵姿を示すべきである。

持続可能な食料には再生産の担保が必要

食料の製造者である農家は、自分で作った作物に値段がつけられない。農畜産物価格は需給や市場、しかも世界的なマーケットの中で決定される。100ha、1000haの農業経営で生産された物や、1時間100円、200円の労賃で製造された食料で比較され、それらと関連した中で価格が決定されてきた。自国の食料を生産する農業経営が持続可能なものでなければ、国民の安心・安全は保たれない。

肥料、農薬、乾牧草、穀物飼料、電気、燃料など生産費の大宗が高騰し、この生産コストの高水準化が今後も定着していく。作物ごとの特性に合わせた、政策面での支援策として不足払いや所得保障などの具体的な政策提起と、生産コストを基本に据えた価格転嫁ができるような、適切な価格形成システムによる農畜産物の再生産の担保がなければ、持続可能な食料安全保障の確立はできない。

自然再生エネルギーの灯で未来を照らす

農村、地域社会の安心・安全な暮らし、持続可能な農業、CO2削減、1・5度の約束を果たす気候変動対応を考えれば、化石燃料や原発などによる未来図は描けない。

自動車、農機、ドローン、小型ヘリ、施設園芸などの燃料からの電化も含め、地域にある資源である、太陽光、風力、小水力、地熱、メタン、バイオマスなど多様な自然再生エネルギーによって地域の電力自給の絵姿を新たな基本法に盛り込むべきである。

地方自治体を中心に関係者が集まり、つながり自然再生エネルギー協同組合を組成して、クリーンな電気、豊かな自然、多くの緑に包まれた環境の中で人間と動物、水田、畑、果樹など、自然と共生した生活を営み、持続的に食料と電力が生み出され、活用される社会経済システムの構築を、未来の農村地域社会の絵姿として掲げる必要がある。

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

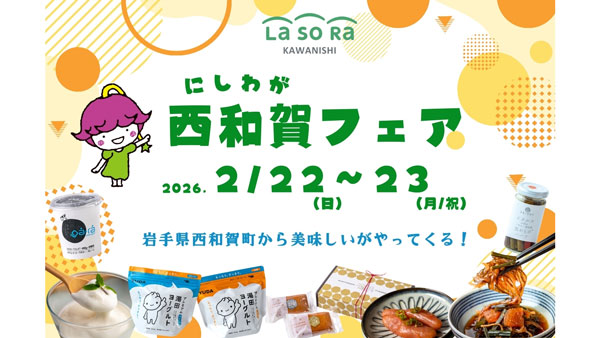

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日