JAの活動:今さら聞けない営農情報

農薬の正しい使い方(58)害虫防除の考え方【今さら聞けない営農情報】第324回2025年11月15日

「いまさら」では農薬を正しく、安全に、しかも高い効果を得るための農薬の正しい使い方の基礎知識をご紹介しています。農薬の防除効果は、有効成分をいずれかの方法で作物に付着または吸着させることができてはじめて発揮されますので、高い効果を発揮させるには、有効成分をいかに効率よく作物に付着させるかが鍵となります。しかし、農薬をより効率よく正しく使用するためには、製剤の選択の他に散布対象となる作物やその生育ステージ、あるいは病害虫雑草の生態に合わせた使い方も重要になります。前回までに病害の生態に合わせた防除の考え方を紹介しましたので、今回より害虫の生態に合わせた防除の考え方を紹介します。

害虫防除を考える際には、まずはその生態を知っておく必要があります。害虫特有の生態で最初に知っておく必要があるのが、発育段階で大きな形態的変化を起こすことです。

このことを変態といい、卵から幼虫が生まれ、幼虫が脱皮を繰り返しながら成長し、やがて成虫へと変身することを指し、害虫体内の器官から内分泌されるホルモンによって脱皮がコントロールされ、脱皮を繰り返すごとに幼虫の身体が大きくなっていきます。変態の仕方には、卵→幼虫→蛹→成虫と姿を変える完全変態(チョウ目、コウチュウ目、ハチ目、ハエ目など)と、卵→若虫(仔虫)→成虫と蛹を経ないで成虫になる不完全変態(バッタ目、アザミウマ目、カメムシ目、ダニなど)の2つがあります。この1過程を1世代といいますが、多くの害虫は1年に1世代のところ、ニカメイチュウやモンシロチョウなどのように、1年に2世代とかあるいはそれ以上の世代を繰り返す害虫もいます。

次に知っておくべき生態は、害虫は変温動物でありその発育は温度に大きく左右されることです。害虫ごとに生育適温があり、その範囲内で低温では生育が遅く、高温では早くなります。反対に、適温を外れるような温度になると害虫は生育を停止して死亡したり、冬眠などのように環境に抵抗するようになります。一般的には作物が生育できる期間と害虫の生育期間は合致することが多いので、作物の作付が始まる頃には害虫も越冬等から目覚めて活動を開始し、個体数を増やしていきます。

この害虫の生態を逆手に取って、害虫が発生・生育しにくい環境を整えて害虫の発生量を抑えたり、農薬が効きやすいタイミングで農薬を施用することが害虫防除の基本になります。

次回、この害虫の生態に合わせた害虫防除の考え方を整理してみます。(つづく)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(175)食料・農業・農村基本計画(17)輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)2026年1月10日

シンとんぼ(175)食料・農業・農村基本計画(17)輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)2026年1月10日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(92)キノン(求電子系)【防除学習帖】第331回2026年1月10日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(92)キノン(求電子系)【防除学習帖】第331回2026年1月10日 -

農薬の正しい使い方(65)除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第331回2026年1月10日

農薬の正しい使い方(65)除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第331回2026年1月10日 -

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日 -

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日 -

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日 -

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日 -

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日 -

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日 -

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日 -

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日 -

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日 -

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日 -

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日 -

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日 -

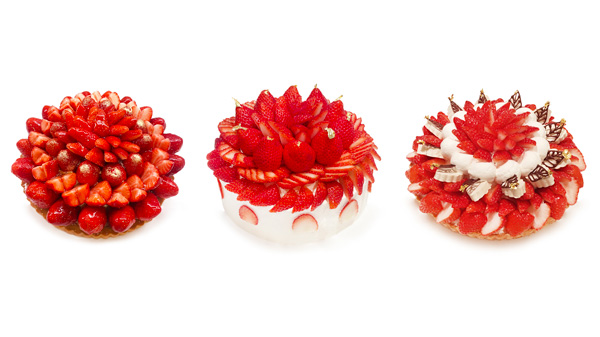

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日 -

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日 -

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日 -

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日 -

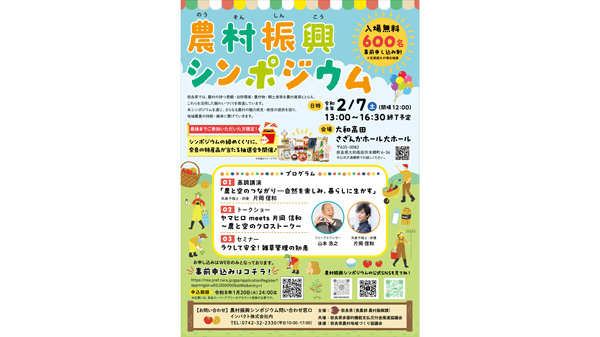

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日