JAの活動:負けるな! コロナ禍 今始まる! 持続可能な社会をめざして

長崎大学熱帯医学研究所 山本太郎教授 人間の歴史と感染症(上)【負けるな! コロナ禍 今始まる! 持続可能な社会をめざして】2020年6月22日

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大は、ウイルスそのものが私たちの命を脅かすと同時に、感染を封じ込めるための対策がグローバル化した経済社会や私たちの暮らしを直撃し、私たちが向き合わなければならない多くの課題を浮き彫りにした。低い食料自給率と弱体化する農業生産基盤、東京一極集中が露呈した密集社会の脆弱さ…などだ。本特集では学識者からの問題提起とともに、命と暮らしと地域を守るJAの現場から、JAの使命と課題を明らかにし、「今始まる! 新しい挑戦」を発信していく。今回は人類の歴史から長崎大の山本太郎教授が課題を指摘する。

コンゴ民主共和国で子どもたちと話す山本教授

コンゴ民主共和国で子どもたちと話す山本教授

◆人口増加と疫学的転換点

農耕の開始は、それまでの社会のあり方を根本から変えた。第一に、単位面積あたりの収穫量増大を通して土地の人口支持力を高めた。結果、人口は増加した。第二に、農耕は定住という新たな生活様式を生み出した。定住は、出産間隔の短縮を通して、さらなる人口増加に寄与した。狩猟採集社会における出産間隔が、平均、4-5年であったのに対し、農耕定住社会における出産間隔は、平均2年と半減した。移動が必要なくなり、育児に労働力を割けるようになったからである。ちなみに樹上を主たる生活場所とする他の霊長類を見てみれば、チンパンジーの平均出産間隔は約5年、オランウータンのそれは約7年となっている。オランウータンの出産間隔は霊長類のなかで一番長い。

もちろん一直線に人口が増加したわけではなかろう。農耕が初期において、人々の栄養状態を悪化させたこともあったろう。短期的には、停滞も起きたに違いない。しかし長期的傾向として、人口は増加を続けた。

有史以前の人口は、土地の人口支持力から逆算することによって推定される。ある計算によれば、前期旧石器時代(約150万年前)の狩猟採集民一人の生存に必要な土地の広さは、およそ26平方キロメートルだったという。単純に計算すると1平方キロメートルあたりの人口支持力は、0.025人だったことになる。後期旧石器時代(約5万年前)に入る頃には、それが0.1人にまで上昇し、新人類が出アフリカを果たした当時(5-7万年程前)の人口は数十万から100万人程度となった。そのうちの数百人、多くても2000人程度がアフリカを後にして世界に広がっていった。

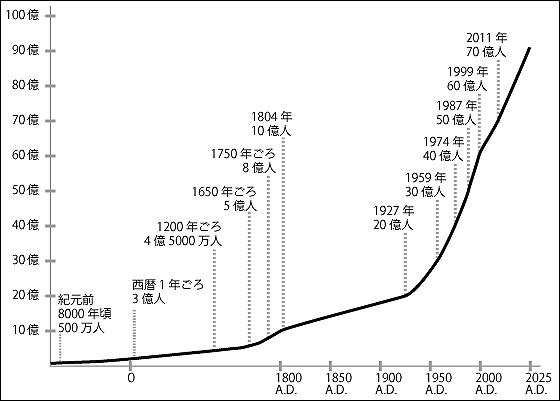

そうして広がっていった人口は、農耕が開始された1万1000年前頃には500万人となり、紀元前500年頃に1億人を突破し、紀元前後に約3億人となった。5万年かけて20倍になった地球人口は、農耕開始後、1万年で20倍に、その後2000年でさらに20倍に増加した。

ところで、農耕を発見したとき、人類は、狩猟採集より高い食物収量を保証する革新的技術として、その発見に飛びついたのだろうか。実際の状況はそれほど単純ではなかったかもしれない。春に植えた種は秋に収穫される。しかし、春から秋にかけて起こることを正確に予測することはできない。それが、それまでに人類が経験したことのない、農耕という試みだとすれば尚更である。洪水が起こることもあるだろう。旱魃が襲うこともあるだろう。作物が病気にやられることもあるだろう。あるいはイナゴの大群が来襲するかもしれない。農耕は、狩猟採集と比較しても、特にその初期において決して期待収益性の高いものではなかった。さらに、農耕は狩猟採集より長時間労働を必要とする。農耕は、狩猟採集の傍らで細々と開始されたに違いない。農耕が開始された後でさえ人々は狩猟や採集を続けた。その時点で、人類が農耕の潜在的可能性を完全に理解していたとは考えにくい。しかし結果としてみれば、それが、その後の人類史を大きく変えていくことになったのである。

◆野生動物の家畜化

農耕の開始、定住とほぼ同じ頃、同じ場所で起こった人類史上の出来事に、野生動物の家畜化がある。いまから1万1000年ほど前、紀元前9000年頃のことだという。その一歩は、ティグリス川とユーフラテス川に挟まれたメソポタミアの地に刻まれた。現在のイラクにあたる。

野生動物の家畜化は、いくつかの点で人間社会を変えた。第一に、家畜の糞は質のよい肥料だった。第二に、牛や馬といった家畜は耕作可能面積を広げた。例えば、ロッキー山脈東側北米大平原に暮す先住民は、長く川沿いの谷間でのみ農業を行ってきた。それは、谷の土地が柔らかく人力で耕せたからに他ならない。硬土に覆われた台地での耕作が可能になったのは、19世紀にヨーロッパから家畜と鋤技術が伝来してからのこととなった。第三に、家畜は余剰作物の貯蔵庫として機能した。作物が余れば餌とすることによって、家畜は、飢饉の際の食料となった。決定的な解決策ではなかったが、ぎりぎりのところでは、家畜の存在が生存の成否を決めることがあったに違いない。野生動物の家畜化は、そうした影響を通して人口増加に寄与した。

農耕開始以降、あるいはそれ以前から、狩猟採集は報酬少ない労働となってきていた。乱獲が自然資源を減少させ、それが人類をして、農耕や家畜化へと向かわせたという説がある。

農耕や野生動物の家畜化が始まった要因として、地球気温の上昇を挙げる研究者もいる。約1万年前、最後の氷河期が終わった。以降地球は間氷期を迎え、温暖で安定な時代が続く。現在を含めてこの時代を「奇跡の一万年」と呼ぶ。この温暖な気候が、農耕に適した土地と、野生植物の生息域の拡大に寄与し、さらには農耕に適した家畜を選択する余地を与えたというのである。

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日