【クローズアップ・基本計画見直し議論】基本計画に「国民議論」明記を 意欲支える自給率目標 元JA全青協会長 黒田 栄継氏2019年11月19日

食料・農業・農村基本計画の見直し議論が審議会で本格化してきた。11月12日の企画部会では食料自給率・食料自給力が議題となった。しかし、カロリーベース自給率の現状は目標の45%に程遠い37%で史上最低水準となっている。20年前に基本計画で自給率目標を打ち出したが、目標を達成したことはない。5回目となる今回の見直し議論には生産現場から何を望むか。元JA全青協会長の黒田栄継氏に語ってもらった。

◆年々下がり放し 問われる真剣さ

―基本計画に見直し議論が本格化しています。現場で審議会の議論などをどう感じていますか。

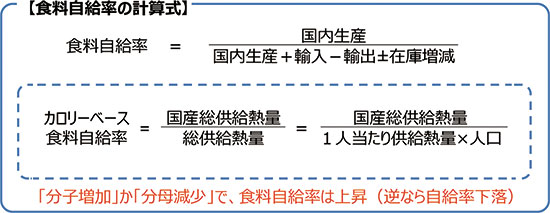

自給率については、毎回の見直し議論でこの数字にそもそも意味があるのかという意見が出ます。あるいは、供給量には食品ロスも含まれているのだから、これを減らせば自給率は上がるはずではないかという声もあります。

自給率については、毎回の見直し議論でこの数字にそもそも意味があるのかという意見が出ます。あるいは、供給量には食品ロスも含まれているのだから、これを減らせば自給率は上がるはずではないかという声もあります。

こういう議論を聞いて思うのは、それなら自給率を上げればいい、しかし、自給率目標を設定して以来、一度も上がったことはないではないかということです。そして、必ず国民的議論が必要だとなります。

生産者にとって自給率は何の指標にもならないというのは非常に極端で、現場で農業をしている人間にとっては自分たちがいかに必要とされているかという指標のひとつでもあると思います。そうであれば自給率が毎年下がっていくというのは、年々われわれが必要とされていなくなっているということではないか。

自給率はカロリーベースではなく、稼ぐ農業をめざすということなら生産額ベースだけを示せばいいという意見もあります。しかし、それも66%であり目標の73%には達していないわけですから、結局、農業はないがしろにされているのではないかという気がします。

私は、今はどんな手段を使ってもしっかり自給率を上げるということが必要になっていると思います。たとえば、米の自給率、自給力は高いのだから食育を通じて米を中心にした食文化へもう一度転換を図るなどです。しかし、ここでもまた必ず出る意見が、それを強制するのは難しい、です。もちろんそれは分かっていることであって、では、少しでも何か具体的に取り組む努力をしたのかということを考えるべきです。

今は海外の農産物を買う力はありますが、そこに依存することが先進国としていいことかどうか。国連がSDGs(持続可能な開発目標)を提唱しているなかで、日本は輸入に依存することが役割なのかということを考えると自給率目標を設定して努力することは必要です。目標に到達できないから設定しても意味がないという議論は、それこそ意味がないのだと思います。実現できないから目標などいらないというのはおかしな議論です。

やはり目標をしっかり打ち出して、どんな手を使っても目標に向かって一丸となっていきましょう、ということが必要です。

◆農村の価値を共有

自給率を引き上げるためには、何をどれだけ作付けするかといった計画も必要です。たとえば本州で水田裏作で麦を作ればこれだけ自給率を上げられるといった姿を示すことも大事で、さらにそれを具体的に行うには何が必要かまで考えていかなければなりません。高齢化も進んでいますから、目標を実現するにはどの分野にどれだけ人や機械がいるのか、さらに麦なら、それを乾燥調製する施設がどれだけ必要かという話になるはずです。当然、農業予算で支援が必要になりますが、では、そのための農業予算は確保されているのかという裏づけのある話にしなければなりません。

財政が厳しいといいますが、農業予算は食を含めた日本の文化を維持することでもあります。そこにお金をかけることが悪いことではないと思います。一方で、生産現場も農協を中心としてがんばって生産しようという努力も必要です。

私は基本計画が農業基本計画ではなく、食料・農業・農村基本計画だということをもう一度考える必要もあると思います。

日本は今、都会に住んでいる人が非常に多くなっているわけですが、この基本計画は国民がこの日本で生きていくために必要なことは何かを示した計画だと思います。都会に住む人が多くなっても農村は必要であり、その農村はどうあるべきかを描き、農村の価値を都会と共有する必要があるのではないかという視点も基本計画には盛り込まれていると思います。しかし、そこが浸透しているとは言えません。

だから国民的議論が必要だということですが、いつもそこで終わってしまっていた。これまで食料、農業、農村をめぐって国民的議論が巻き起こったかといえば、自分自身は見たことはありません。だから、国民的議論が必要だというのなら、基本計画に国民的議論を展開するための方法まで入れ込んでいかなければならない。それがなければ次の見直しの時になっても結局は変わっていないということになるのではないかという気がします。

国民的議論をする際には、現状がどうなっているかを知ってもらうことが重要で、そのときにこれまでにないこととして物流も大きな問題になっていることも考えるべきです。

台風被害など自然災害で物流がストップすることも増えました。農産物を運んでいる最中に列車がストップし廃棄処分になってしまうこともあります。物流に関わる人も減っていることも含めて、生産だけでなく、どう食を届けるのかとということも重要な課題になっています。昨年は北海道胆振東部地震があり、その被害で1か月ほど混乱しました。備蓄も含めてどう食料を届けるかも重要になってきたと思います。

◆次世代に繋ぐ農業への理解

―多くのJA青年部活動が食農教育に力を入れています。その意義を改めてどう考えますか。

食育基本法も成立し、その後、食育をどう教えていくかを平成26年の文科省の有識者会議が議論しましたが、その意見で注目すべきだと思ったのは、現代の子どもたちは圧倒的にいろいろな体験が不足しているという指摘でした。われわれは教育のプロではありませんが、子どもたちに農業体験をしてもらうお手伝いはできます。

実際、青年部活動で取り組んでおり、有識者会議の意見に自分たちがやってきたことは間違っていなかったと思いました。今後も子どもたちの圧倒的な体験不足というものを補う手伝いはしたいと思います。

というのも自給率がここまで下がる要因の一つに食料や農業に対する理解不足もあるのではないかと思うからです。そうだとすれば生産現場のわれわれは種を播いたり収穫したりするのと同じぐらいの力点を置いて、消費者にいろいろなことを伝えたり、農業体験を受け入れたりしていかなければなりません。高齢化も進んで大変ではありますが、これがわれわれの仕事なんだという視点も必要だと思います。

◆国内の農業生産農協自ら調整も

―JAグループは改革に取り組んできましたが、基本計画を見据え、国民への食料の安定供給や豊かな農村づくりなどの議論が求められていると思います。

たとえば、北海道のJAグループは道民550万人をサポーターに、というスローガンを打ち出していますが、農協は組合員の組織であることは間違いありませんが、社会的な役割も大きいということも内外に打ち出しています。

今回の農協改革では、営農事業に力を入れ本来の姿を取りもどせと言われたわけですが、それは当然のことだと思います。ただし、今回の改革を機に、それ以上に農協が取り組むべきなのはどこで何をどれだけ生産しているかを農協が把握し、それを全国段階で情報として共有することができれば、国民へ食料の安定供給の役割も果たすことになると思います。また野菜価格の暴落も防ぐこともできるのではないか。

課題は多いと思いますが、営農事業に力を入れて自己改革を進めていくのであれば、こうした総合調整機能を構築していくことも目標にしてはどうかと思います。それは国民のためにもなることですし、改革した農協の姿として実現できればいい。自給率向上にもつながるのではないかと思います。

これは青年部時代から話し合ってきたことですが、自分たちの敵は国内の生産者ではなく海外からの農産物だということです。そのために農村でがんばって農業を続けていけるようにしなければなりません。

これまで農業には大規模化による効率化が必要だと言われて、実際にそれによってコストも下がってうまくいってきたところもあります。しかし、農村に人が少なくなって学校もなくなっています。それでは農村を維持することはできませんから、大規模化だけを推進するのは政策の軸としては間違っていると思います。ある程度の規模で経営できる農業の形態も打ち出していかなければなりません。自分自身も高付加価値の農産物を導入しようとしてきました。

そもそも農村に人がいなくなれば農業は成り立たないわけですから、次世代が農業を魅力ある仕事だと思うような施策も必要で、基本計画では持続可能な担い手の確保をどう計画するかは、やはり大きな課題にしてほしいと思います。

(関連記事)

・【クローズアップ 続・基本計画】自給率 国民的議論をすべき-基本計画の見直し(19.11.14)

・【クローズアップ・基本計画】自給率議論も本格化 地方で意見交換会も 農政審企画部会(19.11.12)

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日