民意はどこにあったのか? 得票率に見る衆院選と農業政策 田代洋一・横浜国大名誉教授2024年11月12日

11月11日、第二次石破内閣が発足した。しかし、今回の衆議院選挙は与党過半数割れという厳しい結果に終わり、民意が大きく揺れ動いたことが伺える。田代洋一横浜国大名誉教授に改めて今回の選挙を振り返り、問題点を整理してもらった。

国会議事堂

選挙結果に民意を探る

石破続投となったところで、改めて2024年衆院選における民意を確認したい。

得票数と議員数の間には選挙制度が挟まっており、それが議員数を民意よりも拡縮させる。アメリカ大統領選は、各州でトップとなった候補者がその州の選挙人を総取りする極端な制度だが、日本の小選挙区制でも勝者は選挙区の投票数を総取りする制度といえる。二大政党間の政権交代を容易にする仕掛けだが、議席に結びつかない死票を多数発生する。今回の衆院選小選挙区の死票率は52%にのぼる。

以上から、本稿は、議席率ではなく得票率に民意を探りたい。得票率には、「相対得票率」(投票者数に占める割合)と「絶対得票率」(有権者数に占める割合)がある。両者の違いには投票率も影響し、今回の投票率は約53%と戦後最低水準だった。

与党票はどこへいったか

与党を過半数割れに追い込んだ割には、野党トップの立憲党首の顔は冴えない。その背景は表1の得票率である。すなわち立憲は小選挙区で減、比例区でも微増にとどまる。

【表1】衆院選における相対得票率の比較

与党はほぼ10ポイント減だが、そこから流出した票は、小選挙区では、「その他」、維新、国民に行った。維新は近畿以外にも候補を立てた効果が大きいが、比例区では、その維新も3割減。それに対し「その他」は倍増、国民は2.5倍も伸ばした。

選挙における関心は「裏金」を除けば「経済」だった。国民民主は、「手取りを増やす」のスローガンでそれに即応したが、立憲は、野党共闘を本気で追求もしないで「政権交代」を強調し、自民離れ票を獲得できなかった。

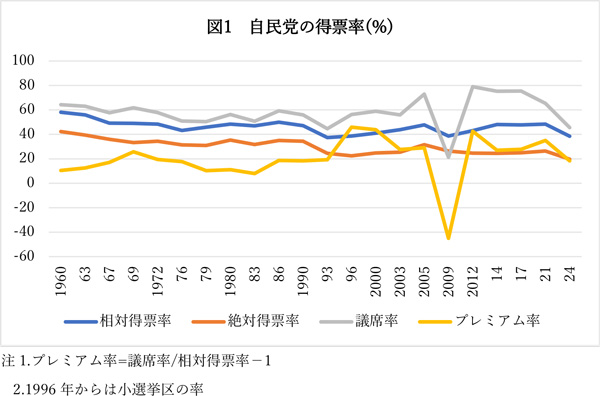

今回の選挙は裏金問題に終始した感があるが、果たしてそう片付けられるか。図1で自民党の絶対得票率をみると、1963年に30%台、93年に20%台に落ち込み、2024年にはついに20%を割った。つまり裏金問題は同党の長期低落傾向の一つの加速要因に過ぎない。

【図1】自民党の得票率

小選挙区制がもたらしたもの

図1は、議席率が相対得票率を上回る率<議席率/相対得票率―1>を、選挙制度による「プレミアム率」として示した。プレミアム率の高さは裏返せば死票率の高さになる。

自民党のプレミアム率は、小選挙区制移行とともに10~20%台から40%超に跳ね上がるが、2009年の政権交代選挙では劇落する(△45%)。

小選挙区制は、このようなプラス・マイナスのプレミアム率を高める。それは当初、自民党の長期低落傾向に一定の歯止めをかける役割を果たしたが、政権交代ももたらした。

立憲のプレミアム率は、2021年は△34.4%だったが、2024年は23.7%に高まる(自民党は18.4%)。立憲が今回、得票率をアップできなかったにもかかわらず議席率を伸ばせたのは、このプレミアム効果によるところが大きい。

プレミアム効果が高い制度よりも、議員率が得票率に比例する素朴な制度の方がも民意を生かすという点で民主的ではないか。

政策連合や連立をめぐって政党間の連携関係

立憲のプレミアム率の高さは、立憲候補が僅差での勝利、僅差での敗北が多かったことを示唆する。立憲が自らのリードで政権交代をめざすなら、本気で野党共闘を追求する以外に道は開けない。

小選挙区制下では、各政党は選挙区の各階層から満遍なく票を得る必要があり、そのためフルセットで政策展開しなければならず、総論一致を図るのは難しい。各政党は、基本政策を掲げつつも、今日ただいまの国民生活に何が必要なのかに絞って、選挙に先立つ部分的な政策連合を目指すべきだ。

他方、与党の自公連立政権は小選挙区比例代表並立制をうまく生かしている。すなわち小選挙区で公明票を自民党に回し、その見返りに比例区で自民党票を公明に回すバーターによって政権を維持してきた。このような取引は、表1の相対得票率でみて、2021年で10%前後、2024年で9%前後に及ぶ。両党は、経済財政政策では近いが、平和やジェンダー問題では相当に隔たる。つまり政策連合というより「選挙同盟」であり、そこで連立を組み替えるリスクは高い。

農業票と農村地域

前掲の表1では、日本農業新聞の農政モニターの投票先(一部)も示した。農業関係者においても裏金批判は強かったが、自民党の高い得票率は変らなかった。他方で、立憲の得票率は、比例区において国民一般のそれよりよりやや高い。小選挙区で自民党に投票しつつ、比例区は立憲を選択するといった行動が農業者でも増えているのかもしれない。

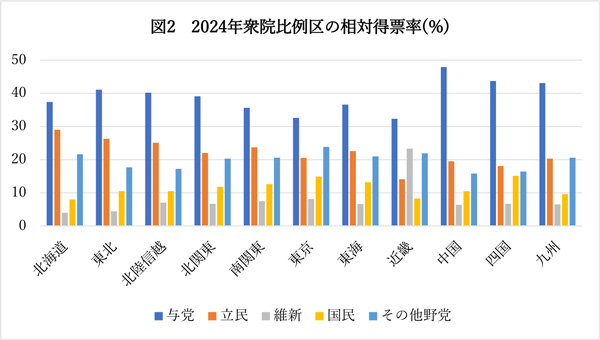

比例区の得票率をとって地域比較したが図2で、三つのブロックを確認できる。

A(北海道、東北、北陸信越)...与党と立憲の得票率が高く、両者の対決型

B(北関東、南関東、東京、東海)...野党分散型

C(中国・九州・四国)...与党が強い型

【図2】 2024年衆院比例区の相対得票率(%)

過ぐる自民党総裁選の党員・党友票において、A・Cブロック(農村部)は石破が強く、Bブロック(太平洋ベルト地帯)は高市が優勢だった。今回の一つの特徴は、より強く安倍イデオロギーを継ぐ「日本保守党」の登場で、比例区の得票率2.1%だがBブロック等ではより高い。

今後、農村では静かな変化が、大都市圏では流動性が高まるのではないか。そのなかでとくにA・Bブロックでの野党共闘の成立は政権交代を近づける。来年7月の参院選におけるAブロック一人区が勝負どころだ。

他方で、今回の10増10減にも見るように、A・Cブロックは人口減に伴い議席数が減らされていく。議席数を人口に比例させることこそが「民主主義」という声が高いが、最低でも1県1選挙区を確保するような「地域民主主義」も必要である。大都市圏への人口集中に選挙制度が追随するばかりでは「地方創生」から遠ざかる。

また、農業者は、農業政策での政党の部分連合を要求しつつ、農業票をまとめるために比例区や全国区の比重を高める要求をしていくべきではないか。

安倍強権政治の一掃

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

2024年衆院選の真のテーマは、安倍一強体制の弊害を一掃することであり、経済政策ではアベノミクスからの脱却だ。石破首相はそれらの点では及び腰になったことが災いした。

アベノミクスの核心は<異次元緩和→円安化→輸出>である。それにより輸出企業は技術革新、生産性向上を怠り、日本の経済力を著しく劣化させた。農政も「輸出で食料安保」になった。

野党は減税要求が強かったが、貿易収支の現状では、20%の円安化は消費税10%アップにつながるという指摘もあり(翁邦雄『金利を考える』234頁)、そういう面も総合的に踏まえた主張が求められる。

来年度概算要求では、官僚農政は相変わらずの構造政策・輸出・スマート農業の三点セットだが、それに対して国民民主の主張(食料安全保障基礎支払い、水田水張り要件の見直し、夫婦ふるさと帰農支援給付金等)はそれなりにツボを得ており、広く与野党政策協議のたたき台になりうる。

政権復帰したトランプが、農産物を含む市場開放や安全保障コストの負担増を強要してくるのは必至であり、石破政権はそれにどう対峙するか。首相の「安保における日米の対等化」論は、トランプにつけ入れられかねない危険性をもつ。農林予算がその煽りを受けるようなことがあってはならない。かといって「安保も農政も」の二兎を追う財源を国債増発に求めれば、アベノミクスの延長になってしまう。安倍的なものから真に脱却してこそ、日本の進路が開ける。

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日