【日米関税合意】農業を捨て石にした交渉の真実 明治大学農学部教授 作山巧氏2025年9月16日

日米関税協議は9月4日に文書化された。日本に対して農産物の新たな関税引き下げの合意はないとされているが、農業への影響はないと言えるのか。今回の日米協議をTPP交渉まで遡って経過を考えると、農業は捨て石にされたと明治大学教授の作山巧氏は指摘する。

明治大学農学部教授 作山巧氏

明治大学農学部教授 作山巧氏

農業分野に重大な問題

2025年4月のトランプ政権による追加関税を発端とした日米協議は、7月22日に合意に達し、それを明文化した9月4日の日米共同声明で一応の決着を見た。これによって、日本の主要輸出品である自動車に対する関税は27.5%から15%に引き下げられ、それを評価する報道も多い。

他方で、日米共同声明での農業分野への言及は、「ミニマム・アクセス米制度の枠内における米国産米の調達の75%増加を迅速に実施」と「バイオエタノール(持続可能な航空燃料向けを含む)、大豆、トウモロコシ及び肥料を含む国内消費向けの米国の農産品並びに他の米国の製品の追加購入を年間計80億ドル規模で実施」のみである。特に、米国産米の輸入拡大がミニマム・アクセスの枠内とされたこともあって、農業関係者の関心は総じて低調である。しかし、今回の日米合意に至る一連の交渉には、農業分野の利害を損なう重大な問題があり、本稿ではその点を明らかにしたい。

TPP離脱と米国の戦略

事の始まりは、2013年のTPP(環太平洋パーナーシップ)交渉への参加である。「例外無き関税撤廃」を原則とするTPP交渉への参加は、日本国内で大きな論争を呼んだが、オバマ政権からの外圧を受けた安倍首相は、「米国と新しい経済圏を作る」と述べて参加を強行した。その後、2016年には米国を含む12カ国がTPP協定に署名したが、2017年に就任したトランプ大統領が離脱を決定した。

米国が欠けた以上、「米国と新しい経済圏を作る」というTPP交渉参加の論拠はなくなったが、安倍首相は「米国の復帰を促す」との新たな口実で米国抜きのCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)を推進した。CPTPPでは、日本はTPP協定を維持し、農林水産品の重要5品目(コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖)の一部を含む82%で関税を撤廃したのに対し、米国が約束した2.5%の自動車関税の撤廃は、そのTPP協定からの離脱で雲散霧消した。

米国に屈した日米貿易協定

それに続くのは、2019年の日米貿易協定の締結である。米国のTPP協定からの離脱によって、例えば日本の牛肉の関税率は、CPTPP参加国の豪州に対しては9%に下がるのに対し、米国に対しては38.5%のままで不利になる。自らTPP協定から離脱したにもかかわらず、これに不満を募らせたトランプ政権は、日本製自動車に対する関税を引き上げると脅して日本に農産品の関税引下げを要求し、それに屈した安倍政権は、「米国と二国間交渉はしない」という前言を翻して日米貿易協定を締結した。

この際の日米共同声明において米国は、同協定が誠実に履行されている間、日本の自動車に対して追加関税を課さない旨を約束した。結局、2020年に発効した日米貿易協定では、日本はコメ以外の主要な農産品でほぼCPTPP並みの市場開放を約束したのに対し、米国は自動車を含む大多数の品目を協定から除外し、些末な241品目で関税の撤廃・削減を約束したに過ぎなかった。

米国 国際法など3つの協定違反

その延長戦が今回の日米合意で、その理不尽さは自明である。

第1に、米国はWTO(世界貿易機関)の協定(ガット)で、自動車の関税率を2.5%に設定しており、他の品目を含めてその引上げは国際法違反である。

第2に、米国は日米貿易協定で関税の撤廃・削減を約束した241品目に追加関税を課しており、日米貿易協定に違反する。

第3に、米国は日本製自動車に追加課税を課しており、2019年の日米共同声明に違反する。

破棄すべき日米貿易協定

このように、米国は日本に対して3重の約束違反をしている。今回の合意で日本が追加的な関税削減を行わなかった点を評価する声もあるが、日本は日米貿易協定で既に実施済みで、むしろ日本は米国が反故にした日米貿易協定を破棄すべきだった。また、日本が新たに約束した米国産米の恣意的な輸入拡大は、最恵国待遇(ガット1条)と国家貿易の商業的配慮(ガット17条)に違反し、中国等の他のコメ輸出国から提訴されかねない点で危険極まりない。

では、日本はどうすべきだったのか。実は、2025年4月2日の大統領令は、米国の貿易赤字解消のために追加関税を課すのが主眼で、日本のような貿易相手国がそれを解消する市場開放をすれば追加関税を下げるという条項は補足に過ぎない。このため、米国が最も嫌がる対応は、日本が米国の主要な貿易相手国であるEUやCPTPP協定参加国(カナダ、メキシコ、ベトナム等)と協調し、米国に譲歩しないことである。そうすれば、米国は追加関税による輸入品の価格上昇に伴う物価上昇で窮地に陥る一方、相手国から何も得られずに「裸の王様」であることが露呈し、追加関税を削減せざるを得ない。

実際に、一切の妥協を拒んだ中国に対して米国は、度重なる報復関税で125%に達した追加関税を2025年5月に10%に削減し、米国に譲歩した日本より低くなった。追加関税は米国自身にも打撃で、中国のように米国の足下を見たしたたかな交渉戦略が必要だったのである。

捨て石にされた日本農業

今回の日米合意に至る顛末は、農業がいかに蔑ろにされてきたかを示している。2018年にCPTPP協定が発効するまでは、貿易協定における日本の農林水産品の関税撤廃率は6割以下で、重要5品目もほぼ無傷だった。しかしCPTPP協定では、その関税撤廃率は8割以上となり、牛肉の関税率は9%に下がり、野菜や果物の関税は全廃され、コメでさえ豪州に対する無税の輸入枠が設定された。これによって、高騰する生産資材価格の農産物価格への転嫁についても、国産品の価格が上昇すれば輸入品が流入するため、実現が困難になった。この点は、国産品の価格高騰に伴うキャベツやコメの輸入急増からも明らかである。他方で、米国の自動車の関税率は、2.5%から15%へと6倍になった。結局、米国を含む貿易交渉において、日本は農産品で多大な犠牲を払ったにもかかわらず米国の自動車の関税は逆に上昇し、農業は捨て石にされた。農業界はもっと怒るべきではないか。

重要な記事

最新の記事

-

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日 -

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日 -

ソーラーシェアリングから考える持続可能な農業とエネルギー オンラインイベント開催 パルシステム2026年2月18日

ソーラーシェアリングから考える持続可能な農業とエネルギー オンラインイベント開催 パルシステム2026年2月18日 -

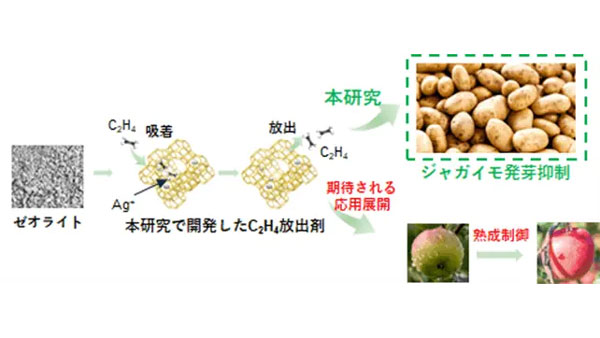

エチレンガスを持続的に放出できる固体材料を開発 農産物の追熟・鮮度保持に期待2026年2月18日

エチレンガスを持続的に放出できる固体材料を開発 農産物の追熟・鮮度保持に期待2026年2月18日 -

「食のめぐみフェスティバル2026」28日に開催 コープ自然派おおさか2026年2月18日

「食のめぐみフェスティバル2026」28日に開催 コープ自然派おおさか2026年2月18日 -

米の相対取引価格、3ヵ月連続で下がる 1月は3万5465円 契約数量は落ち込み2026年2月17日

米の相対取引価格、3ヵ月連続で下がる 1月は3万5465円 契約数量は落ち込み2026年2月17日 -

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日 -

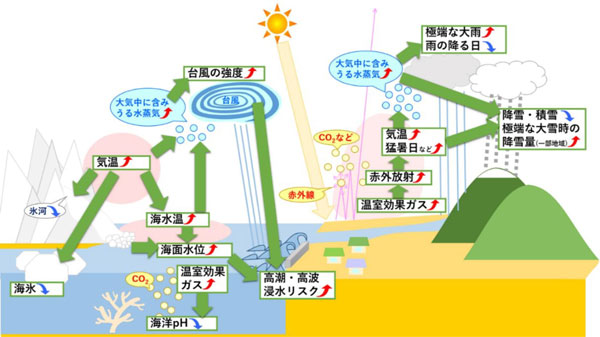

米は白未熟粒増え、乳牛は乳量が減り、ミカン産地は大幅減 環境省が「気候変動影響評価報告書」 自給率向上の重要性示唆2026年2月17日

米は白未熟粒増え、乳牛は乳量が減り、ミカン産地は大幅減 環境省が「気候変動影響評価報告書」 自給率向上の重要性示唆2026年2月17日 -

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日 -

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日 -

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日 -

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日 -

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日