農政:原発と農業

脱原発で安全な食料「豊かな国土」再生へ【菅野孝志・JAふくしま未来代表理事組合長】2018年3月20日

東日本大震災とそれに伴う東電福島第一原発事故発生から3月で7年となった。被災地では人々の暮らしと農林水産業の復興も進んでいるが、原発事故の深刻な影響を受けて福島県では県内外への避難者がいまだ5万人近くにのぼっているのが現実だ。事故の影響で避難を余儀なくされた地域の一部は避難指示が解除されたが、集落に戻り営農を再開した人々はまだわずか。7年を経た今、福島の現状と今後の課題、そして改めて「原発と農業」について考えるために、JAふくしま未来の菅野孝志代表理事組合長に思いを聞いた。

◆家族別居で世帯数は増

「7年が過ぎて、それなりの活力の芽が出ているのは確か。しかし、村に戻って本当に農業を続けていけるのか、と農家には揺れる気持ちもまたある、これが現場だと思います」と菅野組合長は話す。

「7年が過ぎて、それなりの活力の芽が出ているのは確か。しかし、村に戻って本当に農業を続けていけるのか、と農家には揺れる気持ちもまたある、これが現場だと思います」と菅野組合長は話す。

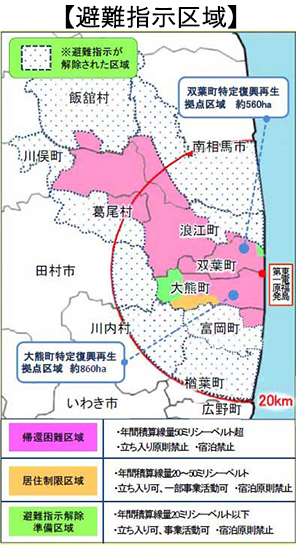

原発事故による放射能汚染は、風評被害もふくめて日本中の農林水産業の現場に今も影響を与えているが、とくに福島県では原発周辺に暮らす多くの人々が故郷を奪われた。昨年3月から4月にかけて飯舘村、川俣町、浪江町、富岡町で避難指示が解除されるなどの動きが進んでいるが、今年2月時点で県内外にまだ4万9492人が避難を余儀なくされている(県内=1万5384人、県外=3万4095人)。

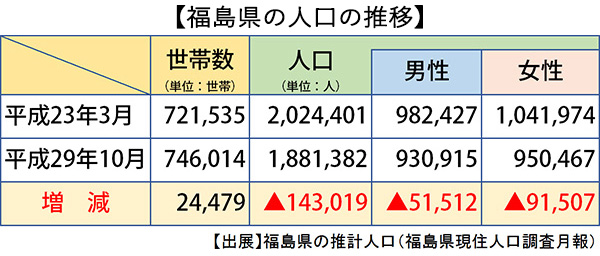

福島県では震災以来、人口は減少し平成23年3月と29年10月では14万3000人も少なくなった。しかし、世帯数はこの間に2万4000世帯も増えている。これはそれまで同居していた家族が別々に暮らさざるを得なくなったことを物語っている。昨年秋、川俣町山木屋地区を訪ねたとき300戸ほどあった地区に避難指示解除で100戸ほど戻ったが、帰ってきたのは高齢の親世代で60歳以下は10人以下だと言う。

世帯数は回復しても若い世代は住居を移さず「消防団も組めない」と地域の守り手が戻ってこないとの声も聞いた。ただ、同時に集落外から通うかたちでも営農を再開する動きもある。

「やはり自分が育てられた地域に多くの人は愛着が強い。戻っていくための環境整備が課題になります」という。

◆施設復旧で帰還を促す

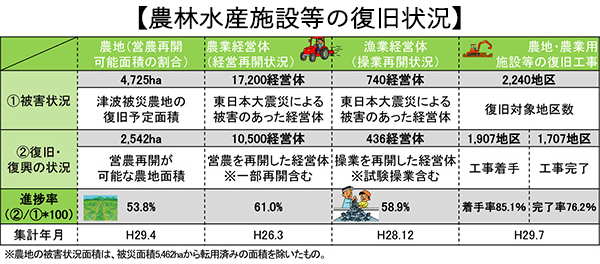

JAふくしま未来の管内である避難指示が解除された地域の営農再開状況のうち、29年産水稲の作付面積は、そうま地区全体(新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村)では59%復帰の約4700haとなった。ただ、避難指示が解除されて間もない南相馬市小高区では21ha、飯舘村と川俣町山木屋地区ではそれぞれ8haと、6年を経てようやく作付けが始まった段階だ。

JAふくしま未来の管内である避難指示が解除された地域の営農再開状況のうち、29年産水稲の作付面積は、そうま地区全体(新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村)では59%復帰の約4700haとなった。ただ、避難指示が解除されて間もない南相馬市小高区では21ha、飯舘村と川俣町山木屋地区ではそれぞれ8haと、6年を経てようやく作付けが始まった段階だ。

生産者も小高地区で15名、飯舘村で6名、川俣町山木屋地区で5名に過ぎない。

それでも水稲以外に新たな作物づくりをめざす動きも始まっている。

小高地区では大豆を33ha作付けしたほか、カスミソウ、トルコギキョウ、うどの栽培にも取り組んだ。飯舘村では小菊とインゲン、葉わさびの栽培のほか、1戸で繁殖和牛も復活している。山木屋地区ではトルコギキョウや菊類、芍薬、野バラの栽培のほか、それぞれ1戸だが繁殖和牛と酪農も始まった。

菅野組合長は、こうしたそれぞれの地域での復興に向けた取り組みと生産者たちの揺れ動く気持ちについて「農業とは何かを改めて考えさえられた」という。

それは気候も含めた地域の自然に、周囲の人々とともに関わり合い、人同士の会話もあって、そこから農産物が生産されるという営みではないかということである。「多くの人の力がかみ合って地域の農業として成り立ってきた。人がいなければ人の力がかみ合うことがない」ということを県内の多くの農業者が実感しているのではないか、という。

そんな気持ちに寄り添って支援しようとJAは昨年5月、復興対策室を設置した。これまで行政と連携して生産者の営農再開の意向を把握しながら復興に向けた取り組みを検討してきた。

具体策としては南相馬市小高地区にはカントリーエレベーター(400ha処理規模)、ライスセンター(150ha処理規模)と園芸団地の施設(育苗、予冷、選別等)を建設する構想となっている。

また、飯舘村ではライスセンターとラック式自動倉庫(200ha処理規模)と購買店舗・生産資材倉庫・事務所を兼ねた施設建設が構想されている。

「地域に施設が整備されれば、それならば戻って農業をしようという気持ちにもなる。地域に戻ろうという人の背中を押すことになれば」と菅野組合長は話す。

◆将来の脱原発大会決議深化を

原発事故による風評被害との闘いは今も続く。JAでは農産物検査を独自に行ってきており、生産者は出荷前にサンプルを提出してきた。基準値を超えるような放射能検出は確認されていないが現在も年2.5万点ほど検査している。米については県として全量全袋検査を続けてきたが、今年度と来年度の実施後は見直しを検討することにしており、その方向を消費者や流通業者に明確に伝えていくことも求められる。

原発事故による風評被害との闘いは今も続く。JAでは農産物検査を独自に行ってきており、生産者は出荷前にサンプルを提出してきた。基準値を超えるような放射能検出は確認されていないが現在も年2.5万点ほど検査している。米については県として全量全袋検査を続けてきたが、今年度と来年度の実施後は見直しを検討することにしており、その方向を消費者や流通業者に明確に伝えていくことも求められる。

また、安心・安全な農産物の生産はもちろんのことだが、これからの福島の農業にとっては新鮮な原材料の提供にとどまらず、付加価値を高める食品産業づくりの視点も必要だという。「果樹や酪農を活かした福島ならではの産業を人材育成もしながら育てていく。7年の間にその可能性は見えてきている」という。

こうした具体的な課題への取り組みを通じて、福島県の農地を農地として再生していくことがもっとも根本的に問われているのではないかと提起する。原発事故に関わらず、全国で耕作放棄地は増えている。福島では人が住まなくなった地域が増え、より深刻化した

菅野組合長は「だから、基本的な問題はいかに国土を豊かにしていくか」であり、農地と森林の活用で食料自給率とともに、木質バイオマスや畜産バイオマスなどの利用でエネルギー自給率を高めることにつなげる。そうした農地と山林の再生・活用の具体化で原発から脱却していく-、福島に身を置くからこその提起である。

JAグループは平成24年の第26回JA全国大会決議に「将来的な脱原発に向けて」を盛り込んだ。そこでは「原子力発電は安全なクリーンエネルギーではないことが再認識された」とし、安全な農産物を将来にわたって提供することはJAグループの使命であり「原発事故の教訓をふまえJAグループとして将来的な脱原発をめざすべき」と決議した。

原発事故から7年を機に、あの決議の実現と実践に向けた農業・農村の役割も改めて考えたい。

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日 -

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日 -

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日 -

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日 -

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日 -

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日