農政:みどり戦略を考える

【シリーズ:みどり戦略を考える】対談:まるで欧米追随 まず「調和」理念の共有を 谷口吉光秋田県立大学教授 谷口信和東京大学名誉教授2021年6月18日

農水省が農業の生産力向上と持続性の両立をめざす「みどりの食料システム戦略」(みどり戦略)を策定して1カ月。「みどり戦略を考える」として秋田県立大学教授(日本有機農業学会会長)の谷口吉光氏と東京大学名誉教授の谷口信和氏に、戦略の意図や日本農業にどう関係するのか対談してもらった。なお、同姓のため文中は名字を省きました。(構成:杉本健太郎)

「数字」意味ない 出発点が違う

数値目標に驚き

秋田県立大学教授

秋田県立大学教授

谷口 吉光氏

谷口信和 「みどりの食料システム戦略」の議論が農業界に広がったのは2021年1月以降。行われた関係者ヒアリングはわずか20回です。これだけ重大な政策転換を約3カ月で行うというのはあまりに拙速だという意見があります。

谷口吉光 日本有機農業学会は3月4日に検討会を開いて、学会から提言書を出すべきだということになりました。その前に「みどり戦略」の数値目標が明らかになった時は本当に驚きました。「農地の25%を有機にする」とありましたが、「EUの基準を間違えて載せたんじゃないか」など、にわかには信じられないという意見が続出しました。まさに寝耳に水でした。

信和 EUは日本の二周も三周も先を行く「有機農業」先進地域です。そもそも日本とは出発点が全然違いますよね。この数値はどうやって出したんでしょう?

吉光 これはEUの基準をただ引き写しただけだと思います。EUの「農場から食卓まで」政策が出て、バスに乗り遅れまいと慌てて出したということでしょうが、今までの政策との整合性がまったくありません。これだけ大きな政策転換をするのですから、関係者や有権者に十分な説明をして議論すべきです。国の基幹である農業・食料・エネルギー政策を一夜にして変えるのは有権者や関係者に対する裏切りです。「カーボンニュートラル2050」の時もそうでしたが、政権交代が起きてもいいくらいの政策転換だったのに、議論も起こらずに方針転換が決まってしまった。戦前の軍国主義者が、敗戦によって一夜にして民主主義者に変わったような気持ち悪さを感じました。数値目標以前に、国のやり方に興ざめしました。この戦略については「数値目標を掲げたことだけ」評価します。この数字にはほとんど意味がありません。実際にデータを積み上げた形跡はなく、9月の国連食料システムサミット向けのアピールです。

資源と環境 近づく限界

持続可能性こそが鍵

東京大学名誉教授

東京大学名誉教授

谷口 信和氏

信和 一晩で変えられる政策は一晩で元に戻せます。社会を動かすというのはそんなに甘いものではありません。「みどり戦略」には「食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現」とあります。生産力向上と持続性は順番が違うのではないでしょうか。今世界は持続可能性を目指しています。

吉光 持続可能な社会をどう考えるか。大きく二つのイメージがあると思います。一つは「持続可能な発展」、1980年代に言われた「サスティナブル・ディベロップメント」という考え方で、今ある資本主義経済の中に環境保全機能を組み込むというものです。

もう一つは「サスティナビリティ・トランジション」という考え方です。ローマクラブ・レポートの『成長の限界』をアップデートした『限界を超えて』という本が1992年に出ています。この本によると、人口・食料・工業生産量は21世紀の初頭まで右肩上がりで増えるが、この時代をピークに減少していきます。経済成長や人口増大を続けていこうとしても、地球環境の資源と環境容量という二つの大きな限界に突きあたるんです。

『限界を超えて』には「人間が自発的に成長を止めなければ、制御できない形で成長は止まるだろう」と書かれています。具体的には異常気象、災害、食料不足、伝染病、紛争などが起こるでしょう。今まさに我々はその状況下にいるのではないでしょうか。

成長の限界に早めに準備していればソフトランディング(軟着陸)できますが、何もしなければハードランディング(激突)の悲劇が待っている。EUはいち早くソフトランディングへの準備を始めましたが、日本がこのままソフトランディングできるとは思えません。

持続可能な社会というのは基本的には成長がない社会のことです。 エネルギー、人口などが、これ以上増えない。そうすると現在の成長志向社会から、成長しない社会に移行する経過期間が必要だということになります。それがトランジションです。EUの政策の根底にはこうした考え方があると思います。日本の場合、突然「転換する」と宣言しただけで、社会のシステム全体は成長志向のままです。このままでは「みどり戦略」の実現はかなり難しいと言わざるをえません。

社会全体の視点不可欠

グローブから転換

信和 「みどり戦略」には「ローインプット」の発想が抜けていると思います。インプットというのはこれまでの資源の使い方、ものの組み立て方です。それを変える、少なくするということが重要な論点だったはずです。それがなくてサスティナブルかどうかだけを見ているのでは不十分でしょう。農業だけでなく社会全体のあり方を考えるという視点が大事ですね。

吉光 社会全体だけでなくて、地球の捉え方を変えなければいけないと思います。グローバリズムという言葉がありますが、グローブは球という意味ですので、地球を球と見ている。グローバリズムは「地球を人間だけのものである」と考える人間中心主義の思想です。それに代わって、人間と地球上の生き物全体を一体と考える、ホリスティックな、全体的な見方が必要だと思います。それは一言でいえば「グローブGlobeからアースEarthへの転換」です。人間を含めた地球上の生物全てが調和して生きる世界をアースと呼びます。こうした理念の共有がまずベースとして必要なのではないでしょうか。

ユニバーサルな「有機」再定義を

「本来の農業」とは

信和 有機農業学会の声明では「有機農業」という言葉の再定義の必要性を指摘しています。どのように再定義すべきでしょうか?

吉光 「有機農業」という言葉は、現実の実践を導く理念、英語でいう「ガイディング・プリンシプル(指導理念)」のようなものだと思います。日本で有機農業を実践していた人々が日本有機農業研究会という組織を結成したのは1971年のことでした。その頃は農薬や化学肥料を使わないという原則だけが決まっていましたが、具体的な方法は手探りでした。つまり実際の技術は試行錯誤の中で組み立てられていったということです。そうした取り組み全体を「有機農業」と称していた。同じような事は自然農法でも減農薬栽培でも言えます。

どれもトライアル・アンド・エラーですが、目指しているものはそんなに変わりません。無農薬、無化学肥料というのは途中経過であって、本来目指しているのはもっと普遍的(ユニバーサル)なものだと思うんです。高い理念を掲げることによって、現在それぞれ別だと思われている様々な有機農業が一つの大きな長い流れにまとまっていくと思います。

学会の中でも有機農業の定義についてはいろいろな議論がありましたが、その結果「持続可能な本来農業」という定義が使われるようになりました。「持続可能性」が有機農業や自然農法、減農薬栽培などを含む、より高次な概念として定義されているからです。

本来の農業 持続性持つ

信和 では「本来の農業」とは何でしょうか?

吉光 宇根豊さんの『天地有情の農学』という本は、農業とは何かという問題を考えさせるすばらしい本です。宇根さんは人間が稲を「もの」、「対象」として見るという西洋的な主客二分論ではなくて、「稲と人間の間には心の交流がある」という立場です。「感受性を磨いてカエルの声を聴こう」という宇根さんに習って、古来のアニミズム的感性を復活させるべきです。

有機農業は原理が先にあるのではなくて、帰納主義的な経験から生まれてきたものを抽象化していくものです。有機農業を肉付けしていくのは農家一人一人の実践です。そうやって肉付けされた農家一人一人の哲学が発信され、それが農業の豊かさ、多様性につながる。その多様性をさらに包含する大きな理念が本来の農業であり有機農業なのではないでしょうか。

鍵は学校給食

信和 有機農業がなかなか広まらないのには二つの原因があると思います。一つは政策的要因。端的に言うと農水省にやる気がない。もう一つは消費者が有機農産物に価値を置いていない。つまり売れないということです。この二つをどうするか。その突破口が食育と学校給食です。実際に食べるということが大きなカギを握ると思うのですが、どう思われますか?

吉光 確かに学校給食に地元の有機農産物を入れるというのはハードルが高いですが、それを目指す運動が全国で起こっています。生産者にとっては安定した出荷先が確保できますので、有機農業の立ち上げを促す効果があります。それが公共調達の思想です。

学校給食では年間185食、子どもたちの年間の食事の6分の1が給食です。夏休みなど給食がない時期がありますので、生産者はその間、他の出荷先を見つけなければいけないという問題があります。方法は様々でしょうが、地域の中に有機農産物の流通が広がります。給食は地域に有機農業を広める起点、起爆剤となります。積極的に推進すべきです。

【対談を終えて】

大事なことは「みどり戦略」をまな板の上に載せて四方八方から切り刻むことではない▼問題提起に応えて、日本農業が陥った袋小路から脱出する道筋としての有機農業に正面から向き合うことだ▼その際、有機農業は無農薬・無化学肥料という限定された枠組みを超えた持続可能な本来の農業だという▼本来の農業という定義には議論の余地が残されている分だけ大きな可能性があると感じた▼突破口は食育と学校給食だ▼国民的大事業の実現には農水省や文科省の本気の旗振りが、農業者やJA・生協・NPO法人などには現場からの楽しく真摯(しんし)な取り組みが求められる▼心してかからねばならない。

(谷口信和)

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

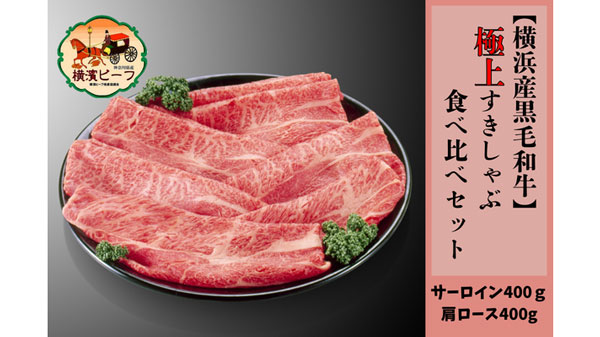

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日