温室効果ガスを消去する微生物 優占する土壌物理条件を解明 農研機構×愛媛大2025年1月17日

愛媛大学大学院農学研究科の光延聖准教授と、農研機構の和穎朗太上級研究員の研究グループは、東北大学との共同研究で、農地土壌から大量に発生する温室効果ガス(N2O)を消去する微生物の群集活性が土壌団粒内の孔隙ネットワークによって大きく制御されることを突き止めた。この研究成果は、(1)不明な点が多い土壌のN2O発生・消去メカニズムの解明、(2)N2O発生抑制を目的とする土壌管理法、(3)微生物を使ったN2O消去資材の開発、を進める上で重要な基礎知見となる。

亜酸化窒素(N2O)は強力な温室効果ガスかつオゾン層破壊物質。最大の人為的発生源は窒素肥料が大量投入される農地土壌だが、土壌は非常に複雑な物質であるため、土壌N2Oの発生・消去機構には未解明な点が多いのが現状だ。

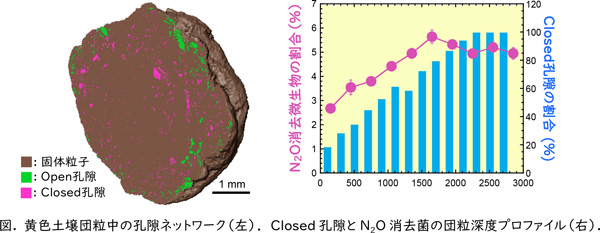

同研究では、土壌の構成要素かつ微生物の"すみか"でもある土壌団粒において、N2O消去微生物の活性と群集がどのような土壌条件(孔隙特性、酸素とN2O濃度、酸化還元電位、pHなど)によって支配されるのか、団粒1粒子のミクロスケール観察によって丹念に調べた。

土壌団粒の孔隙は団粒外大気と繋がった孔隙(Open孔隙)と繋がっていない孔隙(Closed孔隙)に大別される。同研究では、Closed孔隙が多い団粒内部では大気O2流入速度の低下によって無酸素環境が形成され、N2O消去微生物の群集割合が大きく上昇することを見出した。

この現象は黄色土など風化の進んだ粘土質の土壌で観察されやすく、この土壌タイプでは団粒自体がN2O消去のホットスポットとして機能することを示す。微生物作用による土壌N2Oの消去に関連して多くの研究がなされてきたが、同研究では土壌団粒の1粒子分析法を独自に開発、応用することで、ミクロスケールの孔隙ネットワークによって土壌のN2O消去活性が制御されることを初めて突き止めた。

同研究成果は(1)不明な点が多い土壌のN2O発生・消去メカニズムの精緻化、(2)N2O発生抑制を志向した土壌管理、(3)微生物を使ったN2O消去資材の開発を進めていく上で重要な知見となる。

同研究の成果は、『Soil Biology and Biochemistry』に掲載され、2024年12月12日にオンライン公開された。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】カンキツにアカマルカイガラムシ 県北・中部で多発のおそれ 和歌山県2026年2月24日

【注意報】カンキツにアカマルカイガラムシ 県北・中部で多発のおそれ 和歌山県2026年2月24日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月24日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月24日 -

【人事異動】JA共済連 県本部長(4月1日付)2026年2月24日

【人事異動】JA共済連 県本部長(4月1日付)2026年2月24日 -

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(1)2026年2月24日

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(1)2026年2月24日 -

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(2)2026年2月24日

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(2)2026年2月24日 -

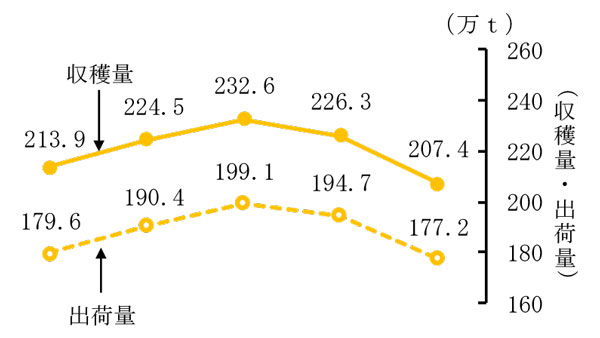

春植えばれいしょ 高温と少雨で全国8%減2026年2月24日

春植えばれいしょ 高温と少雨で全国8%減2026年2月24日 -

岩手県で鳥インフル 国内20例目2026年2月24日

岩手県で鳥インフル 国内20例目2026年2月24日 -

鳥インフルエンザ 千葉県で19例目2026年2月24日

鳥インフルエンザ 千葉県で19例目2026年2月24日 -

【浜矩子が斬る! 日本経済】「高市政権初の施政方針演説にみる三つの発見」勘違い、根拠薄弱、逃げ2026年2月24日

【浜矩子が斬る! 日本経済】「高市政権初の施政方針演説にみる三つの発見」勘違い、根拠薄弱、逃げ2026年2月24日 -

暗雲が漂い始めた8年産米の動向【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月24日

暗雲が漂い始めた8年産米の動向【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月24日 -

【第72回JA全国青年大会】星氏、坂本氏、両副会長が次期会長に立候補2026年2月24日

【第72回JA全国青年大会】星氏、坂本氏、両副会長が次期会長に立候補2026年2月24日 -

198円弁当のラ・ムー運営会社 輸入米使ったサラダ巻きで「国産米」表示 「激安経営」に死角はないか2026年2月24日

198円弁当のラ・ムー運営会社 輸入米使ったサラダ巻きで「国産米」表示 「激安経営」に死角はないか2026年2月24日 -

J-クレジット「牛のげっぷ由来のメタンガスを減らす飼料添加物の使用」が追加 農水省2026年2月24日

J-クレジット「牛のげっぷ由来のメタンガスを減らす飼料添加物の使用」が追加 農水省2026年2月24日 -

不二家と共同開発「ニッポンエール パレッティエ」北海道産ミルクとメロンを新発売 JA全農2026年2月24日

不二家と共同開発「ニッポンエール パレッティエ」北海道産ミルクとメロンを新発売 JA全農2026年2月24日 -

山崎製パンと共同開発「ニッポンエール コッペパン生キャラメル&ミルクホイップ」新発売 JA全農2026年2月24日

山崎製パンと共同開発「ニッポンエール コッペパン生キャラメル&ミルクホイップ」新発売 JA全農2026年2月24日 -

協同乳業と共同開発「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」新発売 JA全農2026年2月24日

協同乳業と共同開発「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」新発売 JA全農2026年2月24日 -

伊藤園と共同開発「ニッポンエール ミルク&あまおう」新発売 JA全農2026年2月24日

伊藤園と共同開発「ニッポンエール ミルク&あまおう」新発売 JA全農2026年2月24日 -

プレミアムいちご 埼玉県産「あまりん」販売中 JAタウン2026年2月24日

プレミアムいちご 埼玉県産「あまりん」販売中 JAタウン2026年2月24日 -

JAかとり自慢の千葉県産「べにはるか」販売中 JAタウン2026年2月24日

JAかとり自慢の千葉県産「べにはるか」販売中 JAタウン2026年2月24日 -

「宮城県産 和牛とお米のフェア」東京・大阪の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月24日

「宮城県産 和牛とお米のフェア」東京・大阪の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月24日