米流通「目詰まり」確認できず 流通多様化で系統集荷34万t減 農水省2025年7月31日

農水省は7月30日の食糧部会に生産者や流通業者への聞き取り調査をふまえた2024年産米の流通状況の調査結果を公表した。

農水省は米価高騰の要因を検証するため、▽全届出事業者7万事業者を対象とした在庫数量などの調査、▽生産者の在庫数量等に関する聴き取り調査、▽小売、中食・外食、食品加工業者に対するヒアリング、▽大手集荷・卸への訪問調査のほか、卸売業者への精米歩留まりの状況調査と精米能力に関する調査を実施してきた。

このうち大手集荷・卸売業者を除く、年に20精米t以上を扱う小規模事業者への調査結果では、年間取扱数量は仕入数量で86.9万玄米tと前年に比べて2.6万t増えていた。在庫量は6.3万tで前年に比べて0.1万t増加していた。この結果について農水省は、小規模な事業者にも一定の在庫があることは示されたが、24年産米で大量に在庫が増えたわけではないことが確認されたとする。

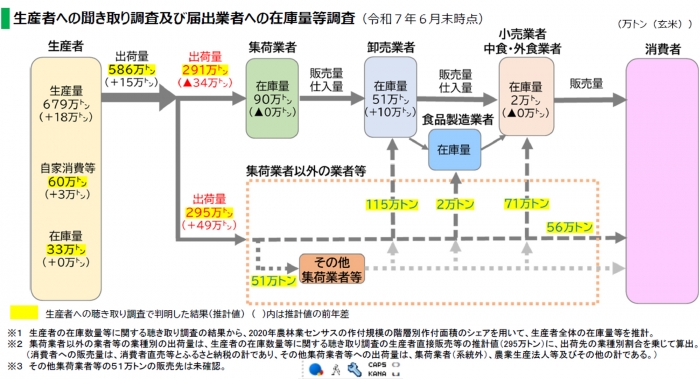

一方、生産者への聞き取り調査などから全国段階での流通状況をまとめると、前年より18万t増えた679万tの生産量のうち、生産者から前年より15万t多い586万tが出荷された。

このうちJA系統など集荷業者への出荷量は291万tで前年同月差で34万t減となった。集荷量不足は1月末時点の調査結果よりも3万t増えた。

一方で生産者の直接販売や集荷業者以外の業者への出荷量は同49万t増えて295万tとなった。

JA系統に米が集まらなかったため、集荷業者以外の業者から、卸売業者は115万t、食品製造業者は2万t、小売・中食・外食業者は71万tを仕入れて調達した。集荷業者以外のルートからの調達では調達競争が激しく、スポット取引などの米からの仕入れもあったことも米価高騰の一因と農水省はみる。

また、生産者への聞き取り調査から、その他の集荷業者にも51万tが出荷されたとしているが、そこからどう米が流通しているか把握はできていない。

今回の調査結果について、農水省が当初想定していた「流通の目詰まり」について、それがあったのかどうかは「結論を言いづらい」とし、実質、目詰まりは確認できなかったと認めた。

一方、精米の歩留まりの調査では24年産米では、必要とする精米を確保するには6万t玄米が必要だったとしており、これも需給ひっ迫の要因となる。そのほかに考えられるのはやはり需給ギャップだ。農水省が食糧部会に示したデータでは24/25年(24年7月から25年6月)の需要量は711万tと推計され、基本指針で示した674万tより37万t多い。24年産の生産量が前年より18万t多いことを農水省は強調してきたが、そもそも需要量はどうだったのか、検証が求められる。

農水省は、2018年から人口減少などをもとに年間8万tから10万t需要が減少するという前提で需要見通しを推計してきた。今後、推計方法を含めて検証し、需要見通しを示す見込みだ。

なお、約7万の全届出事業者を対象にした調査結果では26%が宛先不明で郵送物が戻ってきた。4分の1が所在不明であることが明らかになったことから、食糧部会では「制度のほころびが可視化された。流通の可視化が必要であればさらに(実態を)検証して改善策を講じるべきだ」との意見も出た。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日 -

第168回勉強会『自律型スマート施設園芸~植物環境工学におけるセンシング・情報の可視化・共有化』開催 植物工場研究会2026年2月16日

第168回勉強会『自律型スマート施設園芸~植物環境工学におけるセンシング・情報の可視化・共有化』開催 植物工場研究会2026年2月16日 -

佐賀県みやき町の特産品を全国へ「産直アウル」で特集ページ公開2026年2月16日

佐賀県みやき町の特産品を全国へ「産直アウル」で特集ページ公開2026年2月16日