米消費量「前年同期割れ」6ヵ月連続に 高騰で買い控えか 米穀機構2025年9月29日

米価の高騰を背景に、米の買い控えが止まらない。米穀安定供給確保支援機構(米穀機構)の調査によると、8月の平均1人1ヵ月当たり精米消費量は前年同月比▲4.6%となり、6ヵ月連続で前年同月比割れとなった。総務省の家計調査報告でも、米の買い控え傾向が顕著だ。

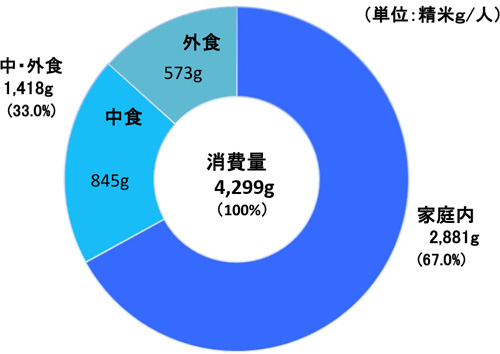

1人1ヵ月当たりの精米消費量

1人1ヵ月当たりの精米消費量

出所:公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構(米穀機構)「米の消費動向調査(令和7年8月分)」

家庭内も中・外食も「前年比割れ」

米穀機構は9月25日、「米の消費動向調査結果」(令和7年8月分)によるとモニター世帯の1人1ヵ月当たり精米消費量は4299g(前年同月比▲4.6%)、うち家庭内消費量は2881g(同▲2.4%)、中食・外食の消費量は1418g(同▲8.7%)だった。

8月分の有効調査世帯数は1578世帯で、家庭内の月末在庫量は6.3kgである。

農水省がPOSデータを分析して出すスーパーの販売数量も、8月に入って減少が続いている(ただし9月15~21日の週はプラスに転じた)。

米価の高騰を背景に、米の買い控えが止まらない。米穀安定供給確保支援機構(米穀機構)の調査によると、8月の平均1人1ヵ月当たり精米消費量は前年同月比▲4.6%となり、6ヵ月連続で前年同月比割れとなった。総務省の家計調査報告でも、米の買い控え傾向が顕著だ。

総務省・家計調査でも「買い控え」傾向

総務省の家計調査報告(2025年7月分)では、交通・通信、保健医療、光熱・水道の費用が上がる中、食費を抑えて家計をやりくりする傾向がみられる。食費全体は前年同月比実質▲1.8%だが、そのうち米は同▲20.0%と減少が目立つ。放出された備蓄米を安く買えた効果も含まれるが、買い控えが拍車をかけた可能性は否定できない。

なおパンも同▲5.5%のため「米からパンへの代替」は確認できないが、麺類は同4.6%増のため、「米から麺類」など他の食品への代替が部分的に起きている可能性が示唆される。

米の価格弾力性「実は高い」との研究も

これまで、米は価格弾力性が低く、価格が変わっても需要量はあまり変わらないとされてきた。

たしかに米穀機構の「米の消費動向」調査では、2024年4月から2025年2月まで「1人1ヵ月当たり精米消費量」は、米価上昇にもかかわらず前年同月比で増加を続けていた。だが、25年3月以降、前述のとおり「前年同月比でマイナス」に転じ、マイナスは半年間に及んだ。

日本国際学園大学の荒幡克己教授は近著『令和米騒動』(日本経済新聞出版)で「家庭内の米需要は、食生活の変容に伴い、むしろ価格弾力性を高めてきた。米が割安となれば、一時的に米需要が、趨勢から逆転して、増加する可能性は十分予想できた」(p44)と説いている。実際、農水省が8月に公表した2023~24年の「需要上振れ」の要因の一つは、先行して値上がりしたパンなどに比べた「米の割安感」だった。

逆に、米に割高感が出る中、今度は買い控えが起きている可能性が高い。需要減による混乱を防ぐためにも、価格と流通の安定が切実になっている。

重要な記事

最新の記事

-

JAグループと生協グループが「よりよい営農活動」で連携2026年1月19日

JAグループと生協グループが「よりよい営農活動」で連携2026年1月19日 -

JA山形おきたま、概算金の「追加払い」延期 「見通しつけば支払」 予想外の下落で苦渋の判断2026年1月19日

JA山形おきたま、概算金の「追加払い」延期 「見通しつけば支払」 予想外の下落で苦渋の判断2026年1月19日 -

【中酪受託乳量】2カ月連続減産 都府県5000戸割れ目前2026年1月19日

【中酪受託乳量】2カ月連続減産 都府県5000戸割れ目前2026年1月19日 -

野菜卸の興農あおもりが自己破産 猛暑、コスト増で経営圧迫 負債2.3億円2026年1月19日

野菜卸の興農あおもりが自己破産 猛暑、コスト増で経営圧迫 負債2.3億円2026年1月19日 -

正准組合員に向き合うJAの最先端 JAはだのを現地視察 2月25日に農協研究会 参加者を募集2026年1月19日

正准組合員に向き合うJAの最先端 JAはだのを現地視察 2月25日に農協研究会 参加者を募集2026年1月19日 -

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日 -

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日 -

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日 -

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日 -

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日 -

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日 -

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日 -

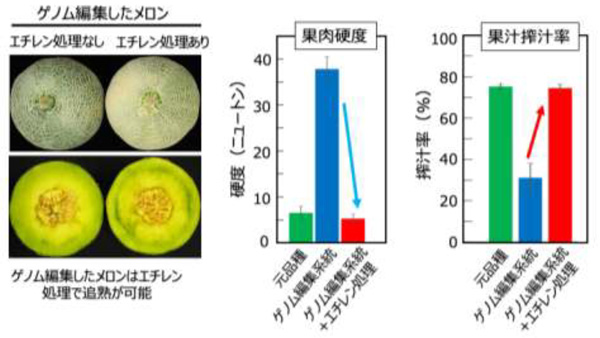

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日 -

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日 -

美里カボチャの出荷がピーク 20日まで出荷、総出荷量2300ケース目標 JA熊本うき2026年1月19日

美里カボチャの出荷がピーク 20日まで出荷、総出荷量2300ケース目標 JA熊本うき2026年1月19日 -

RKK学童駅伝大会に特別協賛 JA熊本経済連2026年1月19日

RKK学童駅伝大会に特別協賛 JA熊本経済連2026年1月19日 -

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日 -

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日 -

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日