JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー

【意見交換】卸市場民営化に備え 多様な流通に対応を2018年4月13日

・宮浦浩司氏(農水省食料産業局食品流通課長)

・細川允史氏(卸売市場政策研究所代表)

・野上昭雄氏(JA常陸代表理事会長)

・阿部裕幸氏(JA邑楽館林常務理事)

白石(東京農大名誉教授) 卸売市場の運営が民営になると、開設者と卸、仲卸の関係はどうなるのか。

宮浦(農水省食料流通課長) 中央卸売市場は自治体でなくても開設できるようになった。これからは法の縛りがなくなり、ルールを守れば誰でもOKです。そうなると、外資が入って、支配されるのではないかと心配する声もあるが、現実的には、いろいろな条件があり、参入は容易ではないと思います。

福間(新世紀JA研究会常任幹事) 開設者がつくった規定で運営できることになると、受託拒否はどういう扱いになるのか。

宮浦 地方卸売市場は受託拒否できるが、一度拒否すると、必要なときに荷が集まらなくなり、実際はそういうことはないでしょう。卸が開設者になると、民間の活力で市場運営に活力が出て、市場の独自性が出てくるのではないか。

白石 卸売市場法は大正12年にできました。大正7年の米騒動がきっかけです。買い占めで米の価格が高騰したためです。そこで消費者の代表として仲卸を入れ、卸売市場制度をつくりました。その仕組みはいまも同じです。この市場制度は世界でも珍しく、フランスは仲卸だけです。

阿部(JA邑楽館林常務理事) JA邑楽館林は88%が卸売市場を通し、約2割が、いわゆる直送の商物分離です。しかし、最後はすべてプール計算なので、直送が増えることで産地のメリットが期待できるのか。

宮浦 商物分離による直送の経費は産地持ちだが、物流が短くなるので産地側には輸送時間が減る基本的メリットがあります。また小売店では鮮度の高いものが手に入ります。この点で産地側が交渉で有利になるでしょう。

阿部 現物が市場を通らないと、卸売市場の役割が弱くならないか。

宮浦 商物分離と言っても取引は市場を通すので代金決済の役割は残ります。市場も一定の品揃えは必要で、商物分離は根物のように規格化できるものが対象になるでしょう。商物一致がまるっきりなくなるとは考えていません。

野上(JA常陸代表理事会長)市場法の改正によって市場間の競争が激しくなり、荷が集まる強い市場が残り、地方の市場は残れなくなる心配がある。そうなると、今のような地方市場への分荷が増えるのではないか。

宮浦 市場法改正によって卸売市場の独自性は出るでしょう。要はそれぞれの市場でどのような商売をやり、商圏、商品をどう確保するかです。地方では、地方市場ならでは需要があり、競争はあっても、みんなが同じやり方で商売するとは思われません。住み分け、独自性が出るでしょう。それがないと生き残りは厳しくなります。従って全国あちこちに東京都の太田市場のような大きな市場が並立することはあり得ないと思っています。要は、産地といかにタイアップして、その地域の人々にどのようにアピールするかです。

今後の物流も、市場が核であり続けるが、集荷オンリーだとは思っていません。直売など、それぞれリスクを分散させながら運営しています。代金決済が確実にできることを基本に選択肢を広げ、公正で安全な取引を行うようにすることが市場法改正の目的です。

参考までに、農水省では生産者と市場・バイヤーをつなぐマッチングサイト「アグリーチ」を運用しています。販売先を見つけたい生産者と、新たな仕入先や調達先を探している卸売市場やバイヤーを応援するもので、売りたい商品や買いたい商品、希望する取引条件など、知りたい情報を検索して新しい取引先を探すことができます。

石山(JAちば東葛) JA邑楽館林は2~3%の手数料だとのことですが、JA合併して統一したのか、あるいはいまも部会ごとの手数料になっているのですか。当JAは合併を繰り返していますが、手数料を揃えるには、部会員をどう説得すればいいでしょうか。

阿部 平成21年に3JAが合併したとき、一番大きい当JAは4%の手数料でした。うち0・4%が奨励金で、生産者の負担は実質3・6%でした。当JAともう一つのJAは同じ手数料率で、出荷奨励金はJAの収益にしていたが、別の一つのJAは4%で、出荷奨励金はすべて農家に返していた。そこで3JAの手数料率を3・6%に揃えるため、奨励金は部会をつくってもらい、奨励金の0・4%を部会に返しました。販売担当者としては苦労するところです。

中束(JAしまね) 仲卸の数が半減しています。仲卸は市場法によってどうなるのか。一方で荷受けが合併し、子会社をつくって販売も行っている。卸と仲卸の区別が不明瞭になり、かつ開設者がそれぞれまったく違う取引ルールをつくると、JAとして出荷先の選択に迷うことにならないか。

細川 現在も第3者販売禁止ですが、分かっていてやっているのが実情です。市場ごとのルールを決める時、関係者の意見を聞くことになっているが、当面は現状維持だとみています。出荷者はその実態を把握して対応する必要があります。

野上 28か所の直売所があるが、荷揃えが大変です。地場産だけではそろわないので仲卸に頼る部分が大きい。仲卸が従来通り対応してくれるのか心配です。

細川 仲卸の存在はマーケットに直接の影響ないのであまり心配しなくてもいいと思います。

白石 卸売市場法という公共性、価格形成機能がどうなるか。消費者、生産者、業者にとっての課題提起になりました。各JAでもっと論議しなければならない問題です。

※このページ「紙上セミナー」は新世紀JA研究会の責任で編集しています。

新世紀JA研究会のこれまでの活動をテーマごとにまとめています。ぜひご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

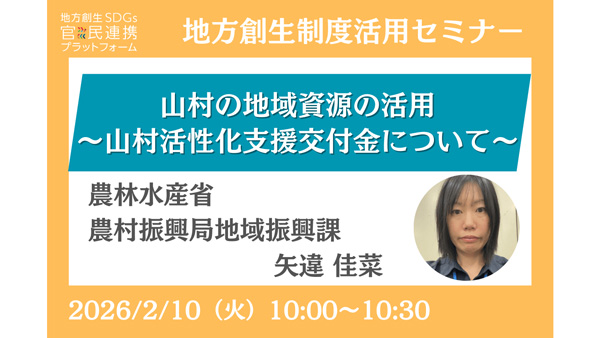

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

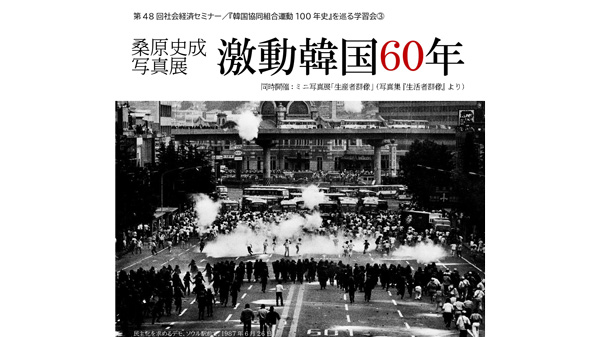

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日