JAの活動:米価高騰 今こそ果たす農協の役割を考える

【米価高騰とJAの役割】コメ改革の虚像と実像―現代における協同とは 宇都宮大学助教 松平尚也氏2025年9月29日

新米が出始めても価格高騰が続いている。そこで宇都宮大学農学部助教の松平尚也氏に「コメ改革の虚像と実像-現代における協同とは」をテーマに寄稿してもらった。

政府より響く現場の実践

宇都宮大学農学部助教 松平尚也氏

宇都宮大学農学部助教 松平尚也氏

私は研究生活に入る前に15年営農し二つの地域の農協に組合員として関わった。新規就農者だった時代、農繁期に幾度となく機械トラブルで絶望的な状況に陥った際にいつも助けてくれたのは、農協の機械センターのスタッフだった。暗がりの中で工具を操りトラブルを解消してくれる一方で、必要最低限の工賃で済ませてくれる。財布事情が乏しかった時期でもあり、今でもそのありがたさを覚えている。

私の個人的な農協体験は、農業現場における協同の精神の受け止めの一端に過ぎないかもしれない。しかし現場にはまだまだ協同の機会が残っていると感じるのである。その一方で農協全体としての協同の現在地については考え込んでしまう。お世話になった機械センターはその後農協の広域化により廃止され、地理的に遠くなり関係性は薄れてしまった。農家と農協が減ると協同の機会も減ってしまうのではないか。そのことが農協の基盤を揺るがす可能性があることを恐れる。

米価高騰の中で必要なのは、農協の協同の意味を現場から再考することではないか。協同の精神を一部でも体感した者としては、いまの政府主導の農協と農政改革の流れには我慢ならない怒りを感じる。改革の中身が本筋から外れている上にまっとうな議論なきコメ政策を展開し生産基盤を弱体化させていると考えるからである。農協とつながりが強い農家はさらなる怒りを感じているのではないか。ここではその点を検討するために政策と現場との課題を整理してみる。

コメ高騰で明らかになった最初の課題は、需給見通しを巡る乖離である。数年前から農家の収穫の実感と生産量の統計のズレがあることは指摘されていた。そこではふるい下米の件を含めて現場からの指摘を受け止めることができなかった点が問題だったと感じる。背景にはコメや作物の統計職員を大幅に削減したことも要因としてあったであろう。

しかし農水省が表明した解決策は、作況指数の廃止提案と人工衛星データの活用であった。廃止について現場からは、統計を併用してはどうかという意見が出たが同省は聞く耳をもたなかった。結局、作況指数廃止については、総務省の統計部会の委員会で批判が噴出し、代替する新しい指標を継続することになった。人工衛星のデータを活用したコメの作柄予測は、2020年産から導入しているが、収穫量予測の精度が確保されていない。そのため今後の導入に向け検討するという。易壁(へきえき)するのは、トップダウンの改革の中身の稚拙さである。米国では一部の農業政策で農業者を意思決定に関わらせ課題解決とともに経費削減を目指すと聞く。現場の意見を反映させた方が効率的に運営できるという考えからである。お上目線の政策立案は世界標準ではないのである。

安定供給の視点大前提

次なる課題は、需要に応じた増産という水田政策と備蓄米制度である。メディアでは政府が生産調整を廃止し増産に転じたと大きく報じた。しかし増産表明後、与党から批判が出たため需要に応じた増産と修正されたことは注目されなかった。そこではコメ政策の基本路線である海外輸出と新規需要の開拓といった規定路線の継続だけが確認される状況である。これだけコメ市場が混乱しているのに、国内のコメ安定供給という視点がなぜ最初の目標に設定されないのであろうか

また農水省は9月初め、割安なコメを消費者に提供するために備蓄米の定期販売案についても言及し始めている。その裏でささやかかれているのは、輸入米(ミニマムアクセス米)の備蓄米への活用である。備蓄米の残量が減少する中で必要なのは備蓄米用の上積み増産ではないか。そこで備蓄米用産地等の形成等の取り組みにより安定備蓄を目指すべきだと感じる。しかし現場では、コメ増産を契機に転作作物への助成額が減少することへの不安感が出ている状況だ。確認されるのは食料安全保障や穀物の安定生産の視点の欠如と言える。

最後の課題は、農協改革についてである。農水省は、コメ価格高騰の原因が流通の目詰まりにあるとして「消えたコメ」という言葉を象徴として流通に問題を転嫁してきた。小泉進次郎農相就任後は、流通や農協悪玉論がさらに拡散され、一時期メディアではコメ卸が暴利を貪っているイメージが流布された。しかし7月末に農水省が発表したコメ価格高騰の要因についての調査結果では、同省の需給見通しに見誤りがあったことが判明した一方で流通の目詰まりとの関係は明らかにならなかった。また同省は見誤りについて自民党に異例の謝罪を行ったが流通関係者に謝罪はされなかった。

農協改革の問題は、概算金の廃止要請と買い取り販売への転換の要請に見られるように、協同の特徴を削ぎ取るトップダウンの介入を行うことだ。その一方でコメの取引先を選ぶのは農家だと妄言を繰り返す。小泉農相は、メディアにも直接出演し、ポピュリスティックな手法で改革のイメージをばらまく。そこでの問題は、コメ政策を価格の問題に収斂(しゅうれん)させ安い備蓄米を放出することで消費者と農業者とを分断させるという新自由主義的な構図を持ち込んだことと言える。

コメを巡る複雑な構図の中で農協に求められるのは、コメ政策の個別の争点における協同の役割の明確化である。ここで具体的な実践の一例として注目するのは、JA全農とっとりの米の概算金仕組みの見直しである。同JAではこれまで概算金を市場や需給を考慮して設定してきたが、2024年産のコメから農家の再生産価格に必要な費用を積み上げる生産費払いに切り替えたポイントは、鳥取県の農家の約9割を占める2ヘクタール規模以下の農家の再生産価格を基準にして地域の水稲生産の持続を目指した点である。

担当者は同取り組み導入の目的として適正価格の提示と投機目的の取引抑制を上げている。その取り組みは、集荷競争が過熱し新米価格が高騰する中で生産と消費双方の持続を目指す重要なものとなっている。最後に述べたいのは、農協は上述したような現場発の協同の取り組みを事業の中心にしていくべきではないかという点である。政策の争点は未来の協同を照射する可能性があることを押さえるべきと言えるのである。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(182)食料・農業・農村基本計画(24)土地利用型作物に関するKPIと施策2026年2月28日

シンとんぼ(182)食料・農業・農村基本計画(24)土地利用型作物に関するKPIと施策2026年2月28日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(99)ニコチン性アセチルコリン受容体競合的モジュレーター【防除学習帖】第338回2026年2月28日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(99)ニコチン性アセチルコリン受容体競合的モジュレーター【防除学習帖】第338回2026年2月28日 -

農薬の正しい使い方(72)生育抑制型の微小管重合阻害剤【今さら聞けない営農情報】第338回2026年2月28日

農薬の正しい使い方(72)生育抑制型の微小管重合阻害剤【今さら聞けない営農情報】第338回2026年2月28日 -

JA農業経営コンサルタント 12名を認証 JA全中2026年2月28日

JA農業経営コンサルタント 12名を認証 JA全中2026年2月28日 -

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日 -

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

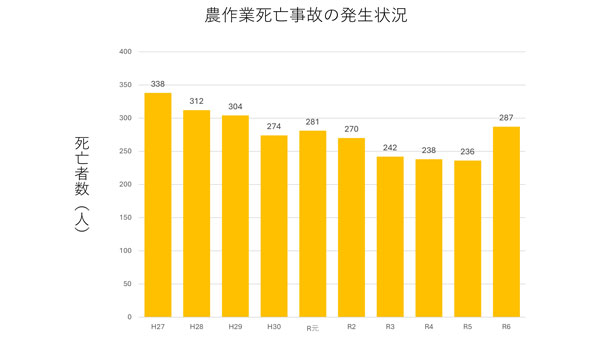

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日