JAの活動:JA全農の若い力

【JA全農の若い力】生産性に直結 研究成果を現場に JA全農・飼料畜産中央研究所(2)2021年3月23日

笠間乳肉牛研究室 鈴木 京さん(2017年入会)

笠間乳肉牛研究室 鈴木 京さん(2017年入会)

搾乳ロボ用指標示す

鈴木京さんは2017年入会。入会から笠間乳肉牛研究室に配属された。現在は搾乳ロボット管理で給与されるPMRの研究をしている。

搾乳ロボット

搾乳ロボット搾乳ロボット管理では、牛が自発的に搾乳ロボットを訪問することが不可欠であり、そのために搾乳ロボット内で配合飼料(ロボット専用飼料)を給与する。牛がロボット専用飼料を食べている間に、搾乳作業を自動的に行う仕組みになっている。

搾乳ロボット管理では、ロボット専用飼料のほかに牛舎の飼槽で給与するPMR(Partial Mixed Ration)がある。これは従来の飼養管理で給与されるTMR(Total Mixed Ration:混合飼料)から、ロボット専用飼料(穀類主体)を除いて設計した粗飼料が主体だ。

したがってPMRだけの摂取ではエネルギーが不足するので、牛はロボット専用飼料を食べに搾乳ロボットを自発的に訪問する。しかし、摂取量はロボット専用飼料の約4、5kg(乾物)に対し、PMRは約23~24kg(乾物)であることから、PMRが牛の生産性や健康性に重要な役割を果たしているといえる。

ただし、PMR中の穀類割合を高めていき、限りなくTMRに近づけていくと、牛はPMRで満足してしまい、搾乳ロボットを訪問しない牛が増えていく。そうなると、人が牛舎内を探しまわって搾乳ロボットまで誘導するという、時間と労力が発生してしまう。

そこでPMRの目標は「搾乳ロボットへの訪問行動を抑制せず、かつ乳生産(乳量や乳成分等)を最大限に高めること」となる。

鈴木さんはPMRの研究で乳生産に大きく寄与する炭水化物(繊維、デンプン)に焦点をあてた。とくにそれらの単純な飼料中割合ではなく、それらの消化性に着目した。

たとえば同じ圧ペントウモロコシでも、その中に含まれているデンプンの80%近くが消化されるものがある一方で、50%程度しか消化されないものもある。また、粗飼料中の繊維も同様で、消化性の値に幅がある。さらに、これらの原料を使用してPMRを調整し、実際に牛に給与した際に、牛の消化管内でどの程度消化され利用されるかは、使用原料自身の消化性に加えて、その牛の状態(体重など)や飼養環境(温度、湿度など)によっても変化する。

鈴木さんは、この飼料原料の消化性や牛の体内での消化性を総合的に計算する飼料設計ソフトを用いて、炭水化物の消化性、特に発酵性デンプン(消化されるデンプン)とuNDF(undigested NDF:消化されない繊維)に着目しPMRの設計基準を評価した。

研究農場には搾乳ロボットが2台導入されており、発酵性デンプンの高いPMRを給与する群と、低いPMRを給与する群に分けて実証。搾乳ロボットへの訪問回数や誘導回数、乳量や乳成分、反すう時間などを比較し評価した。

その結果、PMR中の発酵性デンプンを高めるとルーメン内でのデンプン消失速度が高まるためかPMRの摂取量が増える結果となった。ただある程度までPMR中の発酵性デンプンを高めると摂取量は変わらなくなってくる。これは代謝的な満足感が得られるためだと考えられるという。そしてさらに高めると乳脂率が低下することが分かってきた。乳量を増やすには、エサをたくさん食べさせることが基本であるので、研究を進める中で、鈴木さんは乳脂率を低下させない発酵性デンプン量の上限値を見出した。

また、uNDFはエサの摂取量を制限するデメリットがある一方、反すうを促進するというメリットもある。つまり、なるべく少なくしたい栄養成分であるが、少なすぎるとルーメン環境を悪化させてしまうのでそのバランスが重要となってくる。

uNDFは乳脂率との関係も示唆されていることから、発酵性デンプンを一定にし、uNDFが高い群と低い群を比較し検証した。その結果、摂取量を制限せず、反すう時間にも悪影響を与えず、乳脂率も保てるようなuNDFの下限値を見出した。

こうした炭水化物の消化性という観点から、鈴木さんは「PMRの設計基準」を示しており、酪農家が飼料原料や飼養環境に合わせたPMRを設計する際のヒントになれば、という。

成果を通じ所得向上へ

もうひとつの研究がゲノム育種価による和牛の生産だ。ゲノム育種価には北海道のET研究所が取り組み血統や外観ではなく、遺伝子レベルの分析で優良な牛を選抜する研究を行っている。分析データをもとにした遺伝的能力を数値化し、これをゲノム育種価と呼ぶ。

鈴木さんは枝肉重量が通常よりプラス100kg程度となるゲノム育種価を持つET研作成の受精卵から子牛を産出し、笠間の農場で肥育し実証した。実際にゲノム育種価どおりかそれ以上の枝肉重量の牛が育ち、農家の所得向上につながることが分かり、ゲノム育種価が実際に優良牛の指標となることが分かったという。

枝肉価格は枝肉重量と枝肉単価を掛けたものになるので、枝肉単価に関わる形質(ロース芯、バラ厚、皮下脂肪、BMSなど)についてもゲノム育種価との整合性を確かめたいと考えている。これによって、肉質よりも早期出荷で回転率を稼ぐような経営スタイルや、多少長期肥育になってでも肉質を重視する経営スタイルなど、ゲノム育種価を用いてその農家の経営スタイルに合った改良がすすめられるような未来につながればと思っている。

こうした成果を通じて鈴木さんは生産者の所得向上につながることに寄与できる手ごたえを感じており「省力化技術や遺伝的改良をもとに日本農業の生産基盤を発展させるとともに、若い世代に対する就農、国産農畜産物への理解、その先の消費につなげられるような仕組みづくりをしていきたい」と話している。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

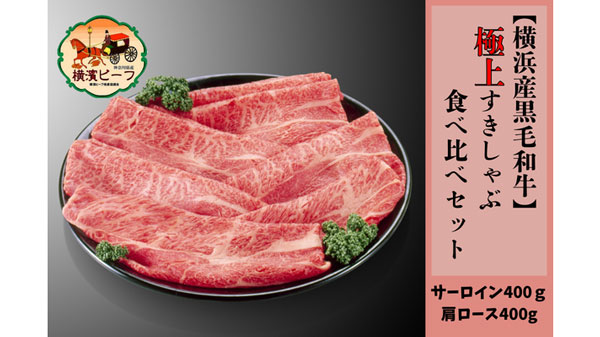

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日