JAの活動:第43回農協人文化賞

【第43回農協人文化賞】一般文化部門 長野・あづみ農協組合長 千國茂氏 命と尊厳を育む「農」2023年2月6日

あづみ農協代表理事組合長 千國茂氏

あづみ農協代表理事組合長 千國茂氏

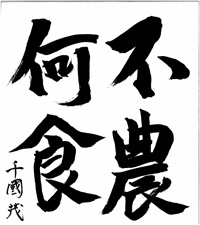

「不農何食」(なりわいせざれば何をか食わん)――。わが郷土の大先輩で第5代全国農協中央会会長等を歴任された堀内巳次氏から組合長就任時にいただいた言葉。以来、私の座右の銘としている。出典は聖徳太子の十七条憲法。「農業の存在なくして何を食料とするのか」という意味だ。氏は会長職にあった平成3(1991)年「わが国は世界最大の食料輸入国であり、食料自給率もカロリーベースで50%を割り込んでいる。もともと食料農業問題は生産者のみならず国民全体の課題である。私は農業なくして国の真の独立はないと確信しているが21世紀を目前にして幅広い国民的議論が起こることを期待している」と述べている。

新型コロナやロシアによるウクライナ侵攻により不透明・不確実性が増す中、食料の安全保障が国民的課題となっている。改めて「不農何食」を問い直さなければならない。

JAあづみは、昭和41(1966)年3月発足し今年、創立57年を迎える。

安曇野は、古代から海洋民族といわれる綿津見族にゆかりを持ち独特の文化圏、経済圏を形成してきた。また、川端康成は「長峰山からの北アルプスの眺望は世界一級の景観」と記している。もちろん眺望の素晴らしさは世界に誇る貴重な財産だが、本当の安曇野のすばらしさ、本当の価値は安曇野というフィールドで営々と営まれてきた人々の営みこそ安曇野の価値である。

私は、その起源を安曇野の穀倉地帯を支える大小無数の堰の開削(かいさく)工事にみることができると思っている。農民が一致協力し堰の開削に至る過程に協同の心を垣間見ることができるからである。その心は伝承され、今も私たちの生活信条として息づいている。

私の農協人生はこうした歴史、風土の中でスタートした。昭和50(1975)年である。少年期には馬耕をやり蚕が桑を食む下で寝起きするという農とくらしの境のない経験を持つ者にとって農にかかわっていきたいという自然な選択であった。

スタートは有明農協(昭和57年あづみ農協と合併)。青果物の販売係だった。減反政策が始まり米から園芸品目への転換が命題。農家と一緒になっての園芸振興は毎年倍増の成果を上げた。毎日が充実していた。

その後、合併事務局を経てあづみ農協では組織活動や広報を担当した。第32回農協人文化賞を受賞されている池田陽子氏との出会いもこの時だ。その後の彼女の活躍ぶりは周知のところだが当時は私が青年部、彼女が婦人部を担当。お互い組織活動・協同活動に全力を注いだ。切磋琢磨(せっさたくま)の時代であった。

昭和60(1985)年から平成14(2002)年までの20年間、総合企画を担当することになる。

あづみ農協は充実・成熟期を迎えていた。農産物の販売高は最高179億円と農業生産が飛躍的に伸びた時期であった。一方、第1次合併から20年が経過し新たな対応を求められた時代の入り口でもあった。

そこで、まず取り組んだのが農業振興体制の改革であった。営農体制を地域営農センターと本所機能を担う広域営農センター体制へ再編成した。同時に利便性とコスト削減に向け営農資材体制も見直しグリーンシーズンは毎日営業している大型資材店舗(みどりの店)を設置するとともに配送体制を管内一元化した。電算システムも「金融はグローバルだが営農は地域性を尊重すべきだ」という考えのもと決済システムは県にお願いしたが配送システムは現場に即したシステムを自前で構築した。利用高に応じた割引措置も講じた。平成9(1997)年である。

生活事業では家庭葬からJA施設や地域の公民館を使った葬儀、さらにJAのホール葬を提唱。平成7(1998)年、県下に先駆けてセレモニーホールを立ち上げ今日に至っている。

「豊盛」。松本蟻ヶ崎高校書道部によるJA あづみ第51 回大生活祭でのパフォーマンス

「豊盛」。松本蟻ヶ崎高校書道部によるJA あづみ第51 回大生活祭でのパフォーマンス

組合長就任と同時に吹き荒れた農協改革。「農業者の所得増大」が焦点となった。多様化する農業者や消費者ニーズに対応するため平成28(2016)年、大型直売所「安曇野スイス村ハイジの里」を建設。令和4年度8億円の利用を見込み生産者と消費者を結ぶ拠点として県下トップクラスの直売所となり更なる飛躍を見込む。

米、リンゴに続く第3の振興作物として取り組んだ「夏秋イチゴ」は令和4(22)年度第52回日本農業賞の集団組織の部で長野県代表となった。

こうした営農・経済事業の歩みとともにわが農協人生でライフワークとして力を注いできた活動が地域づくりと人材育成である。とりわけ、池田陽子氏と二人三脚で取り組んできた「くらしの助け合いネットワークあんしん」の立ち上げと活動。活動を担う人材育成の場としての「生き活き塾」は今、第12期生。

この活動は25年が経過し今では地域にとってなくてはならない存在となっている。協同組合人としてその理念の実現に向け汗をかいたことを誇りに思う。

時代がどのように変わろうとも先人たちがこの地に大小無数の堰を協同の力で開削し水田を開いたことを忘れてはならない。これが私の原点でありこの協同の心を次代へ伝承したい。

一方で堀内巳次氏が期待した「幅広い国民的議論」は残念ながらまだ起きていない。

【略歴】

【略歴】

ちぐに・しげる 昭和50 (1975)年有明農協入組、昭和57(1982)年あづみ農協に合併、平成21(2009)年同金融担当常務理事就任、平成24(2012)年同代表理事組合長就任、平成28(2016)年長野県農協中央会・信連・厚生連代表監事就任、令和4(2022)年長野県農協中央会副会長、信連・厚生連経営管理委員会副会長、全農長野県本部・共済連長野県本部運営委員会副会長就任。

【推薦の言葉】

助け合い組織を充実

千國氏は長く総務企画部門に携わり、JAのさまざまな新規事業に取り組んできた。365日型営業の大型資材店舗「みどりの店」や「集中配送センター」を立ち上げた。また家庭葬からホール葬へと変わる中で、県内で先駆けてセレモニーホールをつくった。

また、平成28年に農業者の所得向上を目指し、大型直売所「安曇野スイス村ハイジの里」をつくった。現在、年間8億円の売り上げを誇る県内有数の直売所になっている。

さらに女性部を中心とする組合員組織の育成に力を注いだ。平成10年、助け合い組織のリーダーだった池田陽子さんらと力を合わせ、「くらしの助け合いネットワークあんしん」を設立。誰でも参加し、助け合い、安心して暮らせる地域づくりに取り組んできた。こうした取り組みは、JAグループ内外で高い評価を受けている。平成19年には毎日新聞主催の「毎日介護賞」を受賞している。

【谷口信和選考委員長の講評】

千國氏氏は営農経済事業では組合員に利便性を担保する365日営業型の大型資材店舗「みどりの店」の設置や農業者の所得向上をめざす大型直売所「安曇野スイス村ハイジの里」の開設、地域づくりと人材育成では「くらしの助け合いネットワークあんしん」と「生き活き塾」の設置と活動をライフワークとしてきました。農の営みを土台とした地域生活の重みを安曇野の風土の中で実現しようという哲学がそこに現れています。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

(473)設計思想の違い3:ブラジル・豪州・日本の比較から見えてくるもの【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月13日

(473)設計思想の違い3:ブラジル・豪州・日本の比較から見えてくるもの【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月13日 -

「青森もりもり応援キャンペーン」対象商品の送料0円&全商品20%OFF JAタウン2026年2月13日

「青森もりもり応援キャンペーン」対象商品の送料0円&全商品20%OFF JAタウン2026年2月13日 -

濃厚な甘さとジューシーな果汁「デコポン&せとかフェア」20日から開催 JA全農2026年2月13日

濃厚な甘さとジューシーな果汁「デコポン&せとかフェア」20日から開催 JA全農2026年2月13日 -

素材の旨味を引き出す調味料「エーコープ塩こうじパウダーフェア」開催 JA全農2026年2月13日

素材の旨味を引き出す調味料「エーコープ塩こうじパウダーフェア」開催 JA全農2026年2月13日 -

銀座三越みのりみのるマルシェ「豊橋の実り」21日に開催 JA全農2026年2月13日

銀座三越みのりみのるマルシェ「豊橋の実り」21日に開催 JA全農2026年2月13日 -

JAタウン「年度末大決算セール」開催中 対象商品が20%OFF2026年2月13日

JAタウン「年度末大決算セール」開催中 対象商品が20%OFF2026年2月13日 -

「まるごと旬の豊橋フェア」直営飲食店舗で21日から開催 JA全農2026年2月13日

「まるごと旬の豊橋フェア」直営飲食店舗で21日から開催 JA全農2026年2月13日 -

「北海道地チーズ博 2026」開幕 波瑠が語るチーズのある暮らし ホクレン2026年2月13日

「北海道地チーズ博 2026」開幕 波瑠が語るチーズのある暮らし ホクレン2026年2月13日 -

「トゥンクトゥンク」が福岡・札幌・仙台でGREEN×EXPO 2027をPR 2027年国際園芸博覧会協会2026年2月13日

「トゥンクトゥンク」が福岡・札幌・仙台でGREEN×EXPO 2027をPR 2027年国際園芸博覧会協会2026年2月13日 -

「第36回ヤンマー学生懸賞論文・作文」大賞・金賞作品を表彰 ヤンマーアグリ2026年2月13日

「第36回ヤンマー学生懸賞論文・作文」大賞・金賞作品を表彰 ヤンマーアグリ2026年2月13日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日 -

鳥インフル ブルガリアからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日

鳥インフル ブルガリアからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日 -

静岡県農産物ファン拡大とブランド定着へ「頂フェア」首都圏のヤオコーで開催2026年2月13日

静岡県農産物ファン拡大とブランド定着へ「頂フェア」首都圏のヤオコーで開催2026年2月13日 -

「近いがうまい埼玉産」農産物フェア第3弾「いちご」PR 埼玉県2026年2月13日

「近いがうまい埼玉産」農産物フェア第3弾「いちご」PR 埼玉県2026年2月13日 -

福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設 東北広域の安定供給へ 福岡ソノリク2026年2月13日

福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設 東北広域の安定供給へ 福岡ソノリク2026年2月13日