JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合

地域再生は小規模農業から 愛知学院大学経済学部 教授 関根佳恵氏2023年12月4日

JAcom・農業協同組合新聞は秋冬のテーマに「消滅の危機! 持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合」を企画した。農業、農村、食料問題などに詳しい識者らに現状や課題など指摘・提言してもらう。愛知学院大学経済学部教授の関根佳恵氏に寄稿してもらった。

関根佳恵

関根佳恵

愛知学院大学教授

対症療法より全身治療を

自国第一主義の台頭、コロナ禍、ロシアとウクライナの戦争等により、グローバル化は逆回転を始めたと言われる。現行の食料・農業・農村基本法のもとになる新政策が発表された1992年から、国際情勢は確かに変化した。食料安全保障、農村の過疎化、気候変動、生物多様性の喪失、および食品安全の問題等への対応も急がれる。

しかし、私たちに求められているのはこうした課題に対する「対症療法」ではない。いま、地球上では9人に1人が飢え、食料の3分の1は廃棄され、グローバルな食料システムから温室効果ガスの3分の1が排出され、農林水産業が生物多様性喪失の原因の7~8割を占めている。つまり、私たちが目指すべきは食料システムの「全身治療」である。農業協同組合は、この「全身治療」にどのように向き合うことができるか問われている。

基本法農政と農業近代化への反省

1961年に施行された旧農業基本法は、「緑の革命」と呼ばれる技術(改良品種、化学農薬・肥料、農業機械・施設、かんがい)を用いて農業の近代化を進め、土地生産性と労働生産性の向上を実現し、農地流動化による規模拡大と合わせて、他産業並みの所得を得る経営を育てることを目指した。

1980年代から世界各国が新自由主義的政策を採用するようになり、GATT・WTO体制の下で農産物・食品の貿易自由化が本格化する中、1999年に施行された現行の食料・農業・農村基本法は、国際競争力のある農業経営の育成を目指して、規模拡大や法人化、企業参入のための規制緩和を進めた。

食料の増産等の面から農業近代化を評価する声もある。しかし、現在ではその弊害も数多く指摘されている。農業近代化は、第一に、化学農薬・肥料の使用により生態系に負荷を与え、化石燃料の使用により気候危機をもたらし、人畜共通感染症等による被害を拡大した。第二に、経営規模の拡大や機械化・自動化等は、都市化とあいまって農家・農村人口を減少させ、地域コミュニティーの衰退を招いた。第三に、農場外の投入材への依存度を高め、飼料・エネルギー・資材価格の高騰や為替レートの変化に脆弱(ぜいじゃく)で、多額の投資・ローンを必要とする産業に農業を変えてしまった。

現在の日本農業の危機は、二つの基本法の下で展開された農業近代化の帰結である。農業協同組合はこの事実を直視し、深い反省に立ってポスト近代化農政・農業を展望しなければならない。

国際社会の新たな潮流

国連や世界銀行は、科学者や市民社会団体とともに、「全身治療」の具体的実践として小規模な家族農業によるアグロエコロジー(生態系と調和した持続可能な農と食のあり方)への転換を推奨している。例えば、国連貿易開発会議(UNCTAD)は2013年の報告書の中で、地球規模の気候変動に対応するために大規模で企業的農業から小規模農業によるアグロエコロジーへ早急に転換することを求めた。

その背景には、農業の生産性を土地生産性や労働生産性だけで測るのではなく、資源エネルギー生産性(資源エネルギーの単位投入量当たりの収量)や社会的生産性の視点から評価する機運の高まりがある。社会的生産性とは、小規模な家族農業が多数存在することにより創出される多面的価値(所得獲得機会の創出、防災、環境保全、景観維持、文化伝承等)により社会全体の生産性が増すことを指す。

EUは、2023年から始まった共通農業政策(CAP)で気候変動や環境汚染への対策と小規模経営への支援を強化した。現行制度では、経営体数で全体の2割を占める大規模経営が直接支払額全体の8割を受給しており、真に支援を必要としている小規模経営に支援が行き届いていないとの批判が強まったため、新たに直接支払いの受給上限額を導入し、経営規模が大きくなるほど受給額を減額し、小規模経営に予算を再配分する。

米国農務省は、小規模経営が公共政策の真の対象であり、その発展を支援するのが連邦政府および州の事業であるとしている。また、持続可能な農村の復興は、力強く活力ある小規模経営があってこそだと明言している。同省は、1980年代から大規模経営への生産集中に警鐘を鳴らし、小規模農場への財政的支援を拡大するべきだと主張してきた。バイデン政権下で、農務省は中小家族経営への支援や研究予算の拡充を決めており、気候変動対策や環境保護政策と合わせて、持続可能な農業への移行を目指している。

「商品としての食料」から「権利としての食料」へ

以上のように、農と食をめぐる世界の価値規範(パラダイム)は急速に転換している。しかし、食料システムの「全身治療」は、これまでと同様に食料を商品として位置づける枠組みの中で実現可能だろうか。答えは否である。

たとえ農業のGX(グリーントランスフォーメーション)が推進され、脱炭素化が実現したとしても、それだけでは持続可能とはいえない。食料システムにおける既存の権力関係―多国籍アグリビジネスと農業生産者の非対称な関係―が温存されるのであれば、新たな資源収奪や農業生産者・農業労働者の搾取はなくならず、持つ者と持たざる者の間の格差は再生産される。

いま求められているのは、食料を商品として位置づける従来の価値観を相対化し、食料を権利としてとらえ直すことである。私たちが生存するうえで不可欠な食料は、商品ではなく共有財(コモン)や人権として再定義されなければならない。

食料をめぐる権利(食料主権)は、生存権、自己決定権、知る権利、知らされる権利、意見を聞かれる権利、政治参加する権利、人間として尊重され人間らしく生きる権利、食の民主主義、食の公正性、よき統治(ガバナンス)と密接な関係にある。

私たちが生きている時代は、冒頭に述べたように多重危機の時代である。このようななか、私たちは多重危機をもたらした社会システムから脱却し、次の社会システムへ移行しなければならない。このような時代に農業協同組合に求められているのは、小規模・家族農業によるアグロエコロジーの推進を通じて、誰もが人間らしく暮らせる社会を再構築すること、そのために従来の価値規範(パラダイム)から脱却し、権利としての食料の実現にかじを切ることだろう。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

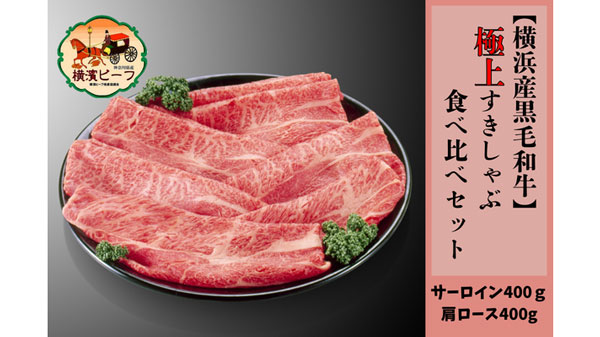

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日