【クローズアップ】TPP11・日欧EPA 協定発効の衝撃 農産物輸入急増を見極める(鈴木宣引東大教授)2019年6月3日

TPP11と日欧EPAが発効し、この4月からは2年目に突入、さらに関税引き下げなどが行われた。デンマーク産やスペインのイベリコ豚を店頭でよく見かけるようになった、EUからのチーズも増えている、などといった声とともに、国内農業への影響を懸念する声も強まっている。協定発効からこれまでの農産物輸入はどのような実態にあるのか。財務省が5月22日、今年4月分の貿易統計を発表したことを受けて、東京大学の鈴木宣弘教授に発効から数か月のデータをもとに現時点での評価を執筆してもらった。

◆想定以上の輸入増

TPP11(米国抜きのTPP)が2018年12月30日に、日欧EPA(経済連携協定)も2019年2月1日に発効して、1年目の関税削減・撤廃が発動され、さらに、2019年4月1日には、早々とTPP11・日欧ともに、2年目の関税水準が発動された。

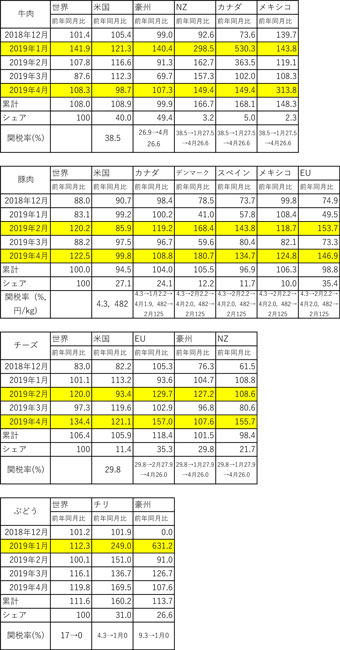

関税が切り替わる節目の2019年1月、2019年2月、2019年4月に、牛肉、豚肉、チーズ、ぶどうなどの輸入が想定以上に急増した。これは、輸入価格の1%の低下に対する輸入需要増加のパーセンテージが非常に大きい可能性を示唆し、そうすると、これまで想定されていた以上の影響が、しかも早期に襲ってくる可能性を考慮して、対策を検討しないといけないことを示唆している。

しかし、一方で、大幅な輸入増加には、関税削減の開始時点に輸入をずらした一時的な効果も含まれているので、その点をよく見極める必要がある。2019年4月までの貿易データが財務省から公表されたので、この数か月のデータを総合した現時点での評価を試みる。

資料:貿易統計検索ページ(財務省貿易統計)から筆者が計算。

2019年1月については、その前月の2018年12月の輸入が控えられて1月に回された部分を考慮するため、2018年12月から2019年4月までの5か月間の数量を吟味した。その結果、単月での評価の危険性が浮き彫りになった。

◆牛肉~1月と4月だけの評価が覆る総合評価

1月と4月の牛肉輸入は全体で前年同月比42%、8%と増え、最大の輸入先国の豪州からも40%、7%増、カナダ、NZ、メキシコからの輸入は急増し、前年同月に比べて米国のシェアは低下した。ところが、前年12月~4月の合計でみると、様相が異なる。全体で8%増え、豪州はほぼ横ばい(0.1%減)で、シェアの小さいカナダ、NZ、メキシコは50~70%増と大幅に増えているが、米国も9%増えて、米国のシェアは微増した(0.3ポイント増)。豪州が増えていないのは、すでに日豪EPAが先行発効して、TPP11、日欧EPA並みの関税削減が実施済みだったから、TPP11発効のインパクトがほとんどないのは当然の帰結といえる。

一方、2~5%とシェアは小さいものの、カナダ、NZ、メキシコは、急激な輸入増大を示しており、今後の動向を注視する必要がある。この3国については、8.6%(1-126.6/138.5)の価格下落が68%の輸入増につながった、つまり、単純計算では、1%の価格下落が8%の輸入増につながったことになる(輸入需要の価格弾力性が8)。通常は、1%の価格下落が1%前後の輸入増につながる場合(価格弾力性が1前後)が普通なので、異常に高い反応であることがわかる。

◆豚肉の単月評価は危険~EU全体からの輸入は微減、世界全体でも横ばい

日欧EPAが発効した2月と2年目関税適用の4月だけみると、豚肉輸入は全体で20%、23%伸び、EUからは、54%、47%も伸びたことになる。しかし、その前月の契約控えが大きいため、12~4月の合計では、豚肉輸入は世界全体からは前年同期比で変わらず、EUからは1.2%減少した。スペインもこの傾向が強く、2、4月は、44%、35%増なのに、12~4月の前年同期比では3.1%減になっている。このように、単月で判断するのは非常に危険なことがわかる。

一方、デンマーク、カナダ、メキシコは12~4月の前年同期比で4~6%伸び、米国からの輸入は6%減り、米国のシェアも縮小している。

◆チーズは12~4月でもEUからの輸入が大幅増加

4月だけでみると、EUから57%増、全体でも34%増と、大幅な輸入増大となっているが、12~4月の累計でみても、EUから18%増、全体で6%増と、かなりの増加となっている。米国からの輸入も6%増となっているが、米国のシェアは低下している。

単純には、関税削減による2.9%の価格下落がEUの18%の輸入増、つまり、1%の価格下落が6%の輸入増につながった計算になる。

◆急増が続くぶどう~「影響なし」とした政府試算の見直し必要

このほか、注目されるのは、1月以降、着実に輸入が増加しているぶどうである。TPP11で17%の関税が即時撤廃され、12~4月で12%伸びた。

特に、最大シェアのチリ産は、すでに日チリEPAで4.3%まで下がっていた関税がゼロになり、60%伸びた。単純計算では、1%の価格下落に対する輸入増は14.6%と異常に高い反応(価格弾力性が14.6)を示している。生鮮果実の関税撤廃の影響はまったくない、としてきた政府試算の見直しが必要である。

◆今後の見極めが必要

以上のように、単月での動向と数か月間の動向が大きく乖離する場合も確認できた。つまり、単月での動きを強調するのは危険だということを十分認識して、さらに今後の動向も十分精査して、影響を総合的に見極める姿勢が不可欠である。

また、関税削減・撤廃による1%の輸入価格下落がもたらす輸入増が、国によっては、8%や15%という非常に高い反応を示す品目もあることから、従来の我々の影響試算の前提を変更する必要が生じる場合もでてくると考えられる。それは、これまでの想定以上に、大幅な輸入増加→国内生産を圧迫→急激な自給率の低下をもたらす可能性がある。精査して影響試算の改訂を急ぐ予定である。

【訂正と追記】

○6月3日付で掲載したこの「クローズアップ:TPP11・日米EPA 協定発効の衝撃 農産物輸入急増を見極める」について執筆者の鈴木宣弘教授から以下のような訂正と追記がありました。

「『チリの4.3%のぶとう関税の撤廃によって輸入が60%も増加した』と解説しましたが、チリのTPP11の批准が完了していないため、関税は4.3%のままでした。

にもかかわらず、12~4月に60%もの増加を示したわけですから、今後、関税が撤廃されたときに、さらに衝撃的な増加が生じるのか、その動向を注視する必要があります」 掲載したぶどうについての表のうち、関税率について「チリ=4.3%→0(1月)」は誤りでした。「チリ=4.3%→4.3%(1月)」に訂正します。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日