【創立134年東京農業大学鼎談】高まる価値総合農学と実学主義(1)多様なフィールド実装2025年7月16日

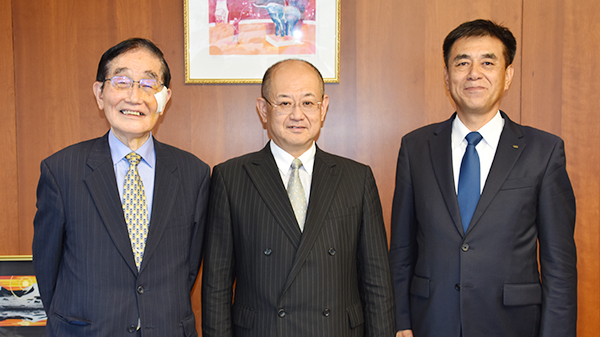

東京農業大学は今年で創立134年(大学令による昇格から百年)を迎えた。歴史の中で培われてきた総合農学と実学主義は、現代社会においてどのように進化し、その価値を高めているのか。東京農業大学学長の江口文陽氏、本学卒業生で静岡県JAとぴあ浜松代表理事理事長の竹内章雄氏、そして本学名誉教授の白石正彦氏が、時代の課題に立ち向かう総合農学と実学主義の進化、農の価値を大切にしJAを協同組合らしく発展させるための課題について語り合った。

多様なフィールド実装

東京農業大学のビジョンと実学主義

白石 江口文陽学長はコロナ禍の2021年に本学学長に選出され、この4月からは2期目に再選されました。23年からは理事長も兼務されています。1891年本学創立の学祖は理論と実践を両輪とした榎本武揚校主、実学主義の教育研究の基礎を築いた横井時敬学長の伝統を継承されている江口学長の今回の再選後の抱負とビジョンについてお聞かせいただけますか。

白石 江口文陽学長はコロナ禍の2021年に本学学長に選出され、この4月からは2期目に再選されました。23年からは理事長も兼務されています。1891年本学創立の学祖は理論と実践を両輪とした榎本武揚校主、実学主義の教育研究の基礎を築いた横井時敬学長の伝統を継承されている江口学長の今回の再選後の抱負とビジョンについてお聞かせいただけますか。

静岡からご来訪のJAとぴあ浜松の竹内章雄代表理事理事長は本学を卒業されたOBです。

江口 浜松といえば、私が他大学で教授をしていた2004年の浜名湖花博へ伺い、出展していたJAとぴあ浜松館と出合いました。

竹内 花博の頃は、私は職員でしたね。

江口 浜名湖もあり、自然豊かで温暖な土地ですね。農学は、単に農畜産物を育てるだけでなく、山の上から海まで良い環境を保ち、生活に密着した「総合農学」として発展してきました。東京農業大学はこの総合農学の旗を掲げ、134年間、歴史を積み重ねてきました。私が学長に就任した4年前、18歳人口に占める農学系への大学進学率は3%でしたが、現在は2・7~2・8%台と言われています。

近年、多くの大学が農学や環境学分野の学部を新設しています。その中で、東京農大の優位性は、北は北海道から南は沖縄県宮古島まで、多様な気候条件を持つフィールド施設で「実学主義」の学びが行える点にあります。

そうした学びを重ね、総合農学の知識を現場で実践できるJA職員や都道府県の農業等普及指導員などを多数輩出してきました。本日は、農学が現場でどのように実践されているか、また現場には農学が考えるべきどのような課題があるかについて貴重なご意見を伺えることを楽しみにしています。

東京農業大学学長 江口 文陽氏

JAとぴあ浜松に息づく東京農大での学び

白石 竹内理事長は1982年に本学を卒業ですね。本学で何を学び、JAの役職員としてどのように生かしてこられたのでしょうか。

竹内 私は農家の長男に生まれました。「農家の長男は跡を継ぐのが当たり前」という時代でしたので、農業高校から東京農大の短大を経て農学部農業拓殖学科に進みました。そこで植松齋先生と出会い、農学のみでなく歴史小説のことなども話しながら、人の生き方を学びました。卒業後は農協に入り、営農畑を歩む中で、「農家の子息も大学に行けるようなもうかる農業でないと」と痛感しました。

浜松では14の農協が合併し、1995年にJAとぴあ浜松が誕生しました。組合員が豊かになるためには、農業だけでなく、地域の人々の暮らしの中に溶け込むような農協が必要だと考えるようになりました。

JAとぴあ浜松理事長 竹内章雄氏

三つのキャンパスが育む実学を学ぶ「農のある風景」

白石 東京農大の三つのキャンパスにそれぞれキーワードを付けています。約9000人が学ぶ東京都世田谷キャンパス(応用生物科学部、生命科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部)は、「都会の森で学ぶ―緑あふれる都市型キャンパス」、約2500人が学ぶ神奈川県厚木キャンパス農学部(農学・動物科学・生物資源開発学・デザイン農学)は、「動植物と共に学ぶ―理論と実践の一体型キャンパス」、約1500人が学ぶ北海道オホーツクキャンパス生物産業学部(北方圏農学・海洋水産学・食香粧化学・自然資源経営学)は「大自然との一体型キャンパス」です。

江口 世田谷キャンパスは、大都市圏にあり、「農ある風景」として、経堂門を入ったところに「だんだん畑」をつくり、各研究室が各区画を分担しながら、田畑や森を作り始めました。正門を入ったところに水田を作り、稲が白い花を咲かせ穂を垂れる様子を見ていただきたいと計画しています。将来的には、できた農産物を住民に販売することで、農への理解を広げていけたら食料自給率向上にも寄与できるのでは、と考えています。

厚木キャンパスは、農学の「一丁目一番地」です。今年、施設園芸のための温室を6棟新設します。キャンパスからは富士山の頂も望めるので、冠雪の様子を見ながら、雪解け水が川に流れ、田んぼや畑で農作物がどう育つかを都市近郊で体感できます。

オホーツクキャンパスは、食料の大産地で、大型農機を駆使した農業が展開されています。学生たちも、大型農機を使ったビート、ジャガイモ、ホップ作りを経験すると同時に、キャンパス内でも自ら畑を耕し、麦やジャガイモなどを作っています。畑の中心にはナナカマド、ヤマモミジ、ミズナラ、カツラ、ヤマボウシなどの木を植樹しました。ナナカマドからは高級な炭ができますし、北海道の青い空や雲にナナカマドの赤い実が映えるのではないかと思うのです。

また、キャンパスの開校時に見えた網走湖や能取湖、知床連山が樹々の成長によって遮られてしまいました。これから計画的に間伐や植林をして、シジミ・ワカサギ漁で知られる網走湖や山々の広がりもキャンパスから直接眺められるようします。間伐した木材はキャンパスのファイン・トレールの整備などに使用していきたいと思います。

これら三つのキャンパスを機能させ、北は北海道の亜寒帯から南は宮古島の亜熱帯までの農場を生かしながら、日本の食と農を五感で感じ、実学を深めていきたいと考えています。

「農のある風景」を創造

白石 オホーツクキャンパスで学ぶ学生は本州からが多いのでしょうか。

江口 85%が本州から、そのうち67~68%が関東圏の学生です。

竹内 今年オホーツクキャンパスを卒業してJAとぴあ浜松に入組した職員から、オホーツクでホタテの網掛けをしたと聞きました。先ほど世田谷キャンパスで「農のある風景」作りを進めていると伺いましたが、当組合も、地域の方から募集し優秀作を選んで作成しているカレンダーのテーマも「農のある風景」なんです。いい言葉ですね。最近はお米作りを知らない人も増えたので、都会の真ん中、世田谷キャンパスに田んぼがあり、米作りの様子が見られるのは素晴らしいことだと感じます。

「もうかる農業」の追求と実学の価値

白石 JAとぴあ浜松は2024年度の農産物の販売取扱高は241億円で県内JAではトップですが、農業振興にどのように取り組んでおられますか。

東京農業大学名誉教授 白石正彦氏

竹内 浜松は太平洋と天竜川と浜名湖、そして南アルプスの山々に囲まれています。土質も多様で、それぞれに合った作物を栽培し、果樹栽培も露地・施設園芸もあります。農家戸数は減少傾向にありますが、現在の作目別生産者部会には延べ7000人、認定農業者数700人が結集し、昨年は当JAの販売取扱高は241億円ほどでした。農業経営の収益が維持されていることもあり、農家数は減っても残った方々の努力もあって農地面積は維持されてきました。やはり、次世代が期待を抱いて承継できる「もうかる農業」が大切だと実感しています。

白石 JAとぴあ浜松の個性ある営農振興理念、農業者(正組合員)とJAの営農指導体制・資材購買・販売事業革新の人材育成と施設整備の積み重ねの成果は全国的にみてもトップ水準ですね。

竹内 営農指導担当職員の46人(男性31人、女性15人)は「一人一課題」実践運動に取り組み、2024年度に最優秀賞受賞の営農指導員は「セルリー緩効性カリ肥料による高温対策」、優秀賞受賞の営農指導員は「馬鈴薯作業省力化にむけて~ドローン委託防除~」は5人の農家と共に実証試験・実用化に取り組み成果を上げています。今年度の定期訪問農家は1245人で営農指導員は現場主義で奮闘しています。

農家のため"実地指導"

竹内 農協では「営農指導」と言いますが、営農をするのはあくまで農家さんなので、要はどれだけやる気になってもらえるか、ですね。今は農学以外の出身者も多いので、まず職員教育から始めました。JAとぴあ浜松は全国有数のセルリーの大産地です。2000年前後に、セルリーの連作障害であるセルリー萎黄病が多発しました。その際、東京農大の後藤逸男先生に指導いただき、回復させることができました。その折に先生に頼み込み、土壌と肥料の講座を農家と職員向けに開いていただきました。

白石 後藤先生の指導はどのような成果を上げましたか。

竹内 セルリー萎黄病の多発により、他の作物に転換しようかというところまで追い込まれた時期もありました。しかし、後藤先生の指導で土壌診断に基づいた徹底的な土壌改良と施肥改善、それに太陽熱消毒により、もう一度作れるようになりました。先生は農家に出向いて、一緒に見て、耕して、自信を与えてくれました。「さすが東京農大は実学だな」と感じました。ウクライナ戦争で肥料が高騰しましたが、後藤先生は生ごみ堆肥と肥料を混合した特殊肥料入り指定混合肥料「エコみどり配合」も作ってくれ、コストを下げられました。肥料の成分を分析し、安定した成分にしていく。まさに科学の力ですね。

また、当組合では土壌農薬分析センターを持ち、毎年5000点ほどの土壌分析を行っていますが、分析装置の更新には分析方法から分析機器、診断書の作成、農家への指導方法まで後藤先生の助言を頂きました。

組合員の中には東京農大を出た後継者も数十人いて、現場をけん引してくれています。

江口 私が以前トマト農家を訪ねた際、「何を作っているんですか?」と聞くと、「トマトだよ」ではなく「土作っているんだ」と言われたことがあります。竹内理事長のお話を聞いて、もう亡くなられた方ですが、哲学者のような姿と言葉を思い出しました。私は林学でしたが、学生時代に後藤先生の授業を受けました。先生は個性的なお話もされましたが、実学主義の学者魂をひしと感じました。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日