農政:【土壇場の日本農業 新基本法に望むこと】

食料安保こそ「国防」 今必要なのは農業振興への5兆円 鈴木宣弘・東京大学大学院教授(2)2022年12月21日

食料安保こそ「国防」 今必要なのは農業振興への5兆円 鈴木宣弘・東京大学大学院教授(1)より続く

輸出振興の前に緊急の赤字補てんを

本紙が紹介してくれたが、岸田首相は2022年10月10日、鹿児島県を訪れ、「車座対話において飼料価格の高騰や子牛価格の下落等によって和牛に関わっている皆様方が大きな影響を受けているということを改めて感じ、飼料の国産化や堆肥の肥料利用拡大など、生産基盤を強化しなければならないということ、また輸出の強化等による稼ぐ力をしっかり伸ばしていかなければならないことを改めて再認識した」と述べた。

そのうえで今月中(10月中)に策定する総合経済対策の中に、稲作農家と畜産農家が連携した国産飼料の供給・利用拡大に向けた取り組みに対する新たな支援制度を創設することや、畜産農家、肥料メーカー、子牛農家が連携して、堆肥等の肥料利用を拡大する取り組みに対する新たな支援制度の創設、さらに牛肉を輸出するための高度な衛生管理施設整備への支援を拡充することを盛り込む方針を示し、そのうえで「こうしたことを盛り込んだうえで、肥料・飼料の国産化や円安メリットを生かした農林水産物の輸出拡大などに強力に取り組んでいきたい」と述べた。

資金繰りができなくなって廃業寸前に追い込まれている農家に今必要なのは、飼料国産化推進の前に緊急の赤字補てん、無利子・無担保融資の拡充などである。しかも、なぜ輸出振興? まだ何も現場の実態認識ができないのだろうか。理解に苦しむ事態が続いている。

真顔で「イモを植えれば」の構想とは

さらに、最近、さかんに出てくるのが「自給力さえあればいい」という能天気な議論だ。その中身は、輸入食料がストップすれば学校の校庭、ゴルフ場の芝生を剥がしてイモを植え、最後は道路に盛り土してイモを植え、数年間は三食イモでしのげばなんとかなるというものだ。まさに戦時中だが、真顔で出された構想だ。

これには、さすがの『日経新聞』も「食料安保、最後はイモ頼みでいいのか!!」と怒った。「外国では赤字になったら補てんする。政府が需給の最終調整弁の役割を果たして農産物を買い入れて消費者も生産者も助けているのに、なぜ日本にその機能がないのか」(筆者のコメント)と。それでも「自由貿易こそが大事だ」といまだにコメントする某大学の経済学者もいて、「それが機能しなくなっているから聞いているんですけど」と司会者に言われてしまう始末だ。

現場の苦悩とかけ離れた基本法の議論

以上からも分かるように、そして、実際の基本法の議論でも出てきているのは、輸出振興、デジタル農業、自給率でなく自給力、などが目立っている。

これが、どれだけ現場の切羽詰まった苦悩とかけ離れているか。本紙も報じたように、11月30日、農水省前で「酪農ヤバいです。壊滅の危機です」と千葉県の酪農家さんが子牛とともに訴えた。 「毎日、毎日、増え続ける借金を重ねながら365日休みなく牛乳を搾っています。いつか乳価が上がるだろうと淡い期待を持っていますが、希望が持てません。国の政策に乗って、借金をして頭数を増やしたけど、借金が大きすぎて酪農やめて返済できる金額ではありません。来年の3月までに、9割の酪農家が消えてしまうかもしれません。牛乳が飲めなくなります。」

「酪農が壊滅すれば、牧場の従業員も、獣医さん、餌屋さん、機械屋さん、ヘルパーさん、農協、県酪連、指定団体、クーラーステーション職員、集乳ドライバー、牛の薬屋さん、牛の種屋さん、削蹄師さん、検査員、乳業メーカー、みんな仕事を失います。みなさんにお詫びすることしかできません」

食料安保の基礎支払いの導入を

今、本来、基本法が早急に組み込むべきは、不測の事態にも、国民の命を守る「国防」の要は国内農業生産の確保であることを明確に定めて、農水予算と防衛予算などを安全保障予算として一括して、財務省による農水予算の縛りを打破して、数兆円規模の農業振興予算を、「食料安全保障基礎支払い」のような形で投入できるようにすることだ。

仮に、コメ1俵1・2万円と9000円との差額を主食米700万トンに補てんするのには3500億円(10a当たり10俵で換算すると3万円の支給)、全酪農家に生乳キロ当たり10円補てんする費用は750億円(搾乳牛1頭当たり乳量1万kgで換算すると1頭当たり10万円の支給)である。

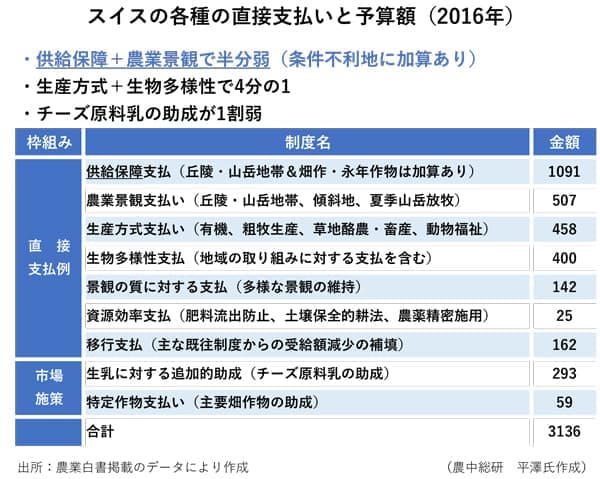

参考になるのは、農中総研の平澤明彦氏が紹介している、スイスの「供給保障支払い」をベースにした支援体系である(表参照)。

つまり、食料自給率を高め、輸入が途絶しても国内生産で国民に食料を供給できる体制を確立するために、数兆円規模の農業振興予算を増額し、「食料安全保障確立基礎支払い」として、普段から、耕種作物には、農地10a当たり、畜産には、家畜単位当たりの基礎支払いを行う。その上に多面的機能支払いなどを加算する体系を整えるのである。

さらに、諸外国では当り前であるように、食料需給の最終調整弁は政府の役割とし、下限価格を下回った場合には、穀物や乳製品の政府買い入れが発動され、国内外の人道支援物資として活用される仕組みを整備することも盛り込みたい。

しかし、基本法でこれらが盛り込まれる見込みがほぼゼロであることは、縷々(るる)述べたとおり、明白である。だからこそ、筆者が呼びかけているように、超党派の議員立法で、「食料安全保障推進法」を早急に成立させることが不可欠と思われるのである。

重要な記事

最新の記事

-

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日 -

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日 -

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日 -

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日 -

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日 -

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日 -

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日 -

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日 -

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日 -

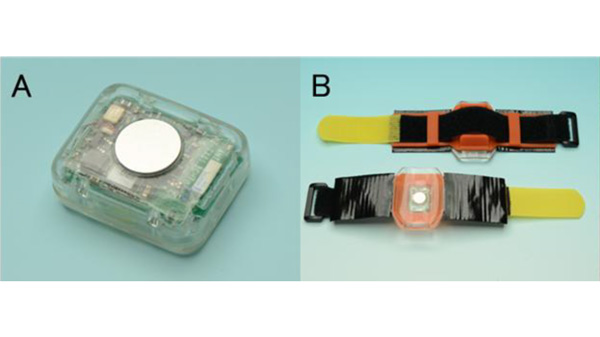

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日 -

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日 -

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日 -

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日 -

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日 -

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日 -

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日 -

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日 -

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日 -

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日