農薬:防除学習帖

みどり戦略に対応した防除戦略(13)トマトの防除タイミングとリスク低減策【防除学習帖】 第219回2023年10月7日

令和3年5月に公表され、農業界に衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にKPIをクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上で、みどりの食料システム法のKPIをクリアできる方法がないかを探ろうとしている。

前回から、農薬の使用量も多く、出荷量も多いトマトを題材にして、どんなリスク換算量の低減方策があるのか探っており、まずは、トマトの防除タイミング(場面)ごとにリスク換算量を減らす方策にどんなものがあるか検証している。検証する防除タイミングは、①苗の本圃への植付前、②育苗後半~植付時、③生育期の3つであり、今回は、植付前防除で重要な位置を占める土壌消毒について検証する。

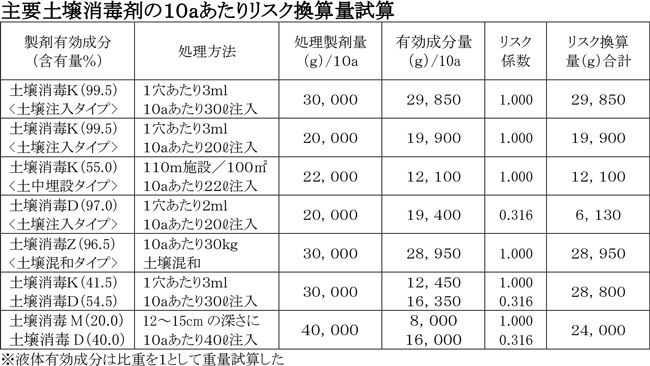

1.主な土壌消毒剤の10aあたりリスク換算量

トマトの土壌病害に使用する薬剤は、大きく分けて、クロルピクリンやD-Dなどの液状の製剤を土中に注入して被覆するタイプ、ダゾメット微粒剤などの土壌に混和して被覆するものがある。

これら土壌消毒剤の10aあたりのリスク換算量を試算したのが下表である。

土壌消毒剤のリスク係数は1となっているものが多く、下表では唯一、土壌消毒Dが0.316であるくらいであり、さらに、土壌消毒剤は処理薬量も多いので、リスク換算量も大きなものになる。

その反面、薬量を減らすだけで、リスク換算量も大きく減るため、トマト1作のリスク換算量合計を減らすことを考える場合、土壌消毒剤を減らすことでみどり対策のKPIの達成も容易になるだろう。

ただし、土壌消毒剤は重要な防除資材であるので、安易に減らすことを考えず、土壌消毒剤のメリットを最大限活かせるような対策を検討してみようと思う。

2.みどりの食料システム法対応の検討

土壌消毒剤は、作物や対象病害虫によっては他の防除法への変更が可能であるが、土壌消毒剤を無くせない防除場面も少なからずある。トマトにおいても同様で、土壌病害や土壌線虫など、連作障害を軽減する場合になどのように土壌消毒剤を使用せざるを得ない場面がある。

こういったことを想定し、できるだけ防除効果を落とさずに土壌消毒剤のリスク換算量を減らす方法と、その場合の使用上の注意点を以下に整理する。

(1) 薬剤の処理量を減らす

これは一番わかりやすい方法である。例えば、土壌消毒Kを10aあたり30リットル使用するところを20リットルにするだけで、リスク換算量で30%の削減になる。これは、2030年目標のマイナス10%をはるかに超えることになる。ただし、土壌消毒効果は、投下薬量と比例するので、防除効果が不十分になる可能性があるので、病害虫の発生量が少なく20リットルでも十分の効果が期待できる場合に限った方がいいだろう。また、くん蒸ガスが十分に行きわたるよう土壌をよく耕起して、確実に被覆を施してガスが逃げないように圃場環境を整えることも重要だ。

また、製剤を土壌注入タイプから土中注入タイプに変えるだけでもリスク換算量は減らせる。土壌消毒Kの30リットル注入から、土壌消毒Kのテープ封入製剤に切り替えるとリスク換算量は、29,850グラムから12,100グラムと実に59%も削減できる。ただし、テープ封入製剤の場合、くん蒸ガスの行きわたる範囲がテープの埋設位置からそう遠くない範囲に限られるので、ガスが拡散しやすい土壌条件に整え、被覆をしっかりと行うなどの処置が必要だ。

(2)リスク換算量の少ない土壌消毒剤に変更する

土壌消毒剤は有効成分含量が100%近いものが多いので、2つの有効成分を含むが成分同士の相乗的効果で安定した効果を発揮し、しかもリスク換算量が少ない混合剤がある。土壌消毒Kの30リットル処理に比べ、混合剤(土壌消毒K・土壌消毒D)は3.5%の削減、混合剤(土壌消毒M・土壌消毒D)に至っては19.6%ものリスク換算量の削減になる。

(3)リスク換算量の無い土壌消毒法に切り替える

リスク換算量がゼロである太陽熱消毒、土壌還元消毒、蒸気消毒などに切り替えることでリスク換算量をゼロにできる。ミドリ対応のみを考えれば、一番リスク換算量削減効果がある方法であるが、日照不十分により防除効果が不足したり、燃料代が嵩み生産費が多くなったりといったリスクもある。

(4)土壌消毒剤と土壌処理剤やリスクゼロの土壌消毒法をローテーションで使用する

土壌消毒剤を使用しない方法として土壌に散布して均一混和する土壌処理剤の使用がある。

この土壌処理剤は、病害虫の密度が低い時の効果は高いが、発生が多くなると取りこぼして効果が不足し、どんどん密度が高くなる場合がある。このように一旦増殖した土壌病害虫を減らすには、土壌消毒剤を処理し、一旦土壌中の病害虫をリセットしてやる必要がある。この土壌消毒剤によるリセットは土壌処理剤を数年間使用し、病害虫の密度が増え過ぎたら土壌消毒剤を1回処理してリスクを減らすようにするとよい。

例えば、土壌線虫粒剤の使用を2年続けたら、土壌消毒Dを1回使用して線虫密度を低下させると土壌線虫粒剤の効果が復活する。この例では、土壌消毒Dを3年間使用する場合に比べ、土壌線虫粒剤(成分1.5% リスク係数1)の20キログラム/10aを2年間使用して3年目に土壌消毒Dを1回使用するローテーション体系を検討すると、前者のリスク換算量18,390グラムに対し、後者は6,730グラムと、3年間トータルのリスク換算量を実に63%も減らすことができる。

以上、あくまで土壌消毒のみで削減する場合のケースを検証してみた。水稲と同様に防除効果を優先するのは大前提であり、代替剤が無いものについてはそのまま残し、変更が可能な場合のみ薬剤の変更や散布方法の変更を検討する必要がある。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日