【澁澤栄・精密農業とは】精密農業(スマート農業)はテクノロジーではない、マネジメントである2019年5月21日

ここ数年で大きな関心を集めている「スマート農業/精密農業」。ドローンによる農薬散布や自動運転農機など先端技術を用いた未来の農業をイメージするが、その始まりは、「Precision Agriculture(プレシジョン アグリカルチャー)」(和訳:精密農業)として1990年代初頭に同時多発的に複数の研究者から発信されたアイデアだった。

その“精密”という機械的な響きからテクノロジーの進化にばかり気を取られがちだが、本来は“マネジメント”の問題なのだという。とはいえ、農耕馬からトラクターに変化した技術革命に匹敵するほどの新たな波が押し寄せる現代においてAIやIOTなどを用いた最新技術もまた今後の農業を考える上で欠かせない。そんな今だからこそ改めて精密農業(スマート農業)の本質を確認しておきたい。

今回から精密農業の先駆けで提唱者の一人である東京農工大の澁澤栄特任教授による「精密農業(スマート農業)」を理解するヒントを連載する。

◆精密農業のインパクト

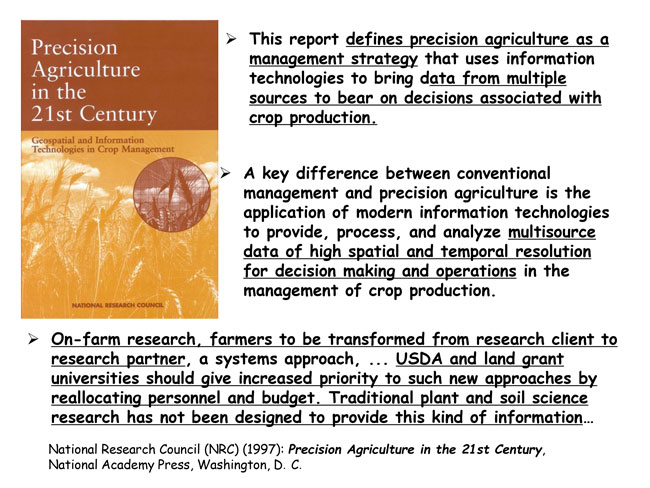

およそ25年前に提案された「精密農業(Precision Agriculture/プレシジョンアグリカルチャー)」は、四半世紀の間に世界の農学と農業のあり方を一変させた。Precision Agricultureの用語は1996年の第3回精密農業国際会議(ミネソタ大学)で統一され、翌年には21世紀へ向けた農業モデルとして米国学術研究会議から提言書が出された。

そこでは、精密農業とは、農耕地の空間的時間的な高解像データを農作業の判断に利用するマネジメント戦略(経営戦略)であると述べている。また、農作業を実際に判断するのはFarmer(農場主)であることから、欧米では農場主を研究パートナーにすることが必須であると強調し、国立の農業研究所や国立大学および伝統的な作物学、土壌学は根本から立て直す必要があると宣言した。

1997年、米国学術研究会議(NRC)が出した精密農業に関する提言と原文の一部抜粋。

1997年、米国学術研究会議(NRC)が出した精密農業に関する提言と原文の一部抜粋。

提言では米国のほか各国で真摯に受けとめられ、政策的な対策がとられた。

日本では試行錯誤しながら独自の展開を見せている。

精密農業に取り組むと、刻々と変化する畑の詳細な実態(生育マップ、収量マップ、土壌マップなど)が必要になり、収益向上と環境負荷の軽減対策に対するバランスのとれた農作業判断が最も重要な関心事になる。すなわち、精密農業では、事実や道理に基づいて正しい判断と行動をとることが求められるのだ。日本語の「精密」とは意味合いが異なる。

確かに精密農業を実行するためには、収量マップを作成する技術など、新しい技術があった方が便利だが、新しい技術はなくてもよい。土壌サンプルをとった場所や稲株サンプルの場所を記録し、ラフな地図に描けばこと足りる。

そのような精密農業の本質的な作業を飛び越えて、経営改善の見通しもないのに、コマーシャリズムに乗って最新機器を使う必要はない。欧米の先進国でもアフリカの開発途上国でも、最初は手作業でほ場マップを作っているのだ。

このような"手作業の機械化"が精密農業の技術として発展してきた。さらに、近年の通信ネットワークの発達や農業ロボットを利用すると、大規模データ処理を対象にした「スマート農業」技術へと続く。しかし、技術あるいはテクノロジーは経営改善の道具に活用してこそ意味がある。さもなければ新技術は単なる「おもちゃ(Toys)」であると、人々に嘲笑されるのは欧米だけではあるまい。

さて、「農場経営の目的は、収益向上のみである」と回答する学者やコンサルタントは、昨今どこにもいないだろう。環境負荷の軽減や地域コミュニティの持続、人権の尊重や食品安全などの複数のリスク要因がいずれもが経営破綻のアキレス腱になっているからである。

経営改善とはこのようなリスク回避やリスク軽減を意味しており、精密農業ないしはスマート農業の中心課題になっている。

「精密農業はテクノロジーではない、マネジメントである」と国際会議のたびに警告していたのが英国の農業ロボット研究者サイモン・ブラックモア。「テクノロジーは豊富だが、応用が貧困だ」と警告したのは、米国の土壌学者で精密農業の発案者、ピエール・ロバート(故人)だ。2人とは会うたびに、どうしたら農家を研究パートナーにできるのか相談したものである。

◆農作業の再発見をめざしたファイトテクノロジー研究構想

英国のサイモン・ブラックモアやベルギーのジョセ・デ・マエデマーカー(元欧州農業工学会長、元グローバルギャップ技術委員)あるいは米国のピエール・ロバートらが注目したのは、1980年代に日本の若手研究者が取り組んだ「ファイトテクノロジー(植物生産工学)」だった。

「植物との対話(Speaking Plant Approach)」と「篤農技術を科学する(Excellent-farmers' approach)」をスローガンに、植物の個体成長に着目した研究を農家と一緒に進めたところ、欧米の精密農業が「フィールドスケール」(ほ場全体を視野)であるのに対して日本の精密農業の源流は「プラントスケール」(作物個体を凝視)であると理解された。

ファイトテクノロジーの研究では、「植物との対話」に代表される、生きている植物個体を理解すること、環境保全と生産性を同時に追求すること、ほ場で展開する技術の体系として農法を理解することが話題になった。 これらをとらえて植物に関わる生産の技術学、すなわち「ファイトテクノロジー」という。世界の研究系譜から精密農業の源流の一つとも評されている。 1994年発刊の「ファイトテクノロジー」と2006年発刊の「精密農業」。いずれも1刷りは絶版

1994年発刊の「ファイトテクノロジー」と2006年発刊の「精密農業」。いずれも1刷りは絶版

【略歴】

澁澤栄(しぶさわ・さかえ)

東京農工大学特任教授、日本学術会議会員。1953年生。1979年京都大学農学修士、1984年農学博士。北海道大学農学部助手、島根大学農学部助教授、東京農工大学農学部助教授などを経て、2001年同学部教授、2004年の組織替えにより農学研究院教授、2019年3月退職。4月より東京農工大学卓越リーダ養成機構特任教授、現在に至る。

ICTを活用したコミュニティベース精密農業の社会展開を進めている。リアルタイム土壌センサの開発、循環型農業の社会実験、学習する知的農業者集団の支援を進める。内閣官房政府IT総合戦略新戦略推進専門委員、グローバルギャップ国別技術委員会議長など。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

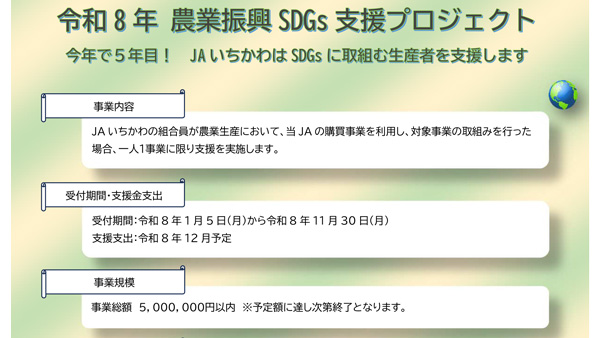

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日