JAの活動:より近く より深く より前へ JA全農3カ年計画がめざすもの

多様化するニーズに応え小売販売力を高める JA全農燃料部 松山真裕部長2016年7月22日

総合的なエネルギー提案を実践

JA全農は、「より近く より深く より前へ」を合言葉に、生産・流通・販売面でいままで以上に深化・拡充した重点事業施策を実行し「農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化」を実現する「3か年計画」に取り組んでいるが、今回は松山真裕燃料部長に重点課題を聞いた。

――「3カ年計画」での燃料事業の重点課題は何でしょうか。

少子高齢化や人口減少といった社会的な現象による石油・ガス・電力需要の減少、この4月からの電力小売自由化などによるエネルギー産業のボーダーレス化など、エネルギーの供給・消費の構造は大きく変化してきています。そうしたなかで、全農燃料事業は、この3か年計画で、多様化する組合員・地域住民のニーズに応じたJAグループの小売販売力強化に向けて、JAーSSの運営力の強化と営農用燃料コスト低減、石油・LPガスに電力を加えた総合的なエネルギー提案の実践などの実施具体策を策定し取り組んでいきます。

少子高齢化や人口減少といった社会的な現象による石油・ガス・電力需要の減少、この4月からの電力小売自由化などによるエネルギー産業のボーダーレス化など、エネルギーの供給・消費の構造は大きく変化してきています。そうしたなかで、全農燃料事業は、この3か年計画で、多様化する組合員・地域住民のニーズに応じたJAグループの小売販売力強化に向けて、JAーSSの運営力の強化と営農用燃料コスト低減、石油・LPガスに電力を加えた総合的なエネルギー提案の実践などの実施具体策を策定し取り組んでいきます。

石油事業では、地域の基幹となるSSのセルフ化促進や既存SSのリニューアルを進めるとともに、地域のライフライン維持への貢献と、大規模生産法人などの営農用燃料の取扱拡大に取り組みます。

LPガス事業では、JAグループ全体の保安強化、燃料転換活動の実践などJAとの連携を拡充して小売販売力の強化をはかります。あわせて組合員・利用者への「ホームエネルギー」提案を行う推進体制を構築します。

新エネルギー事業では、JAグループ関連工場の省エネ・省コスト提案に加えて、営農用エネルギーコスト削減に向けた「電力診断・小売事業」を構築することにしています。

◎石油事業:利用者目線で競争力を強化

◆セルフ化率40%めざす

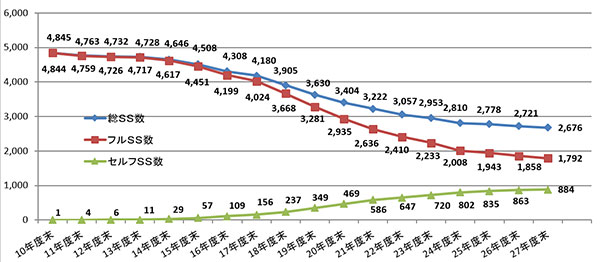

【グラフ】JA-SS数の推移

――JAーSSの運営力強化とは具体的にどのような取り組みですか。

各地域における石油事業全体の方向性をマスタープランとしてとりまとめ、それの実践を通じて組合員・利用者のニーズに応える体制を整えながら、その地域におけるJAーSSの競争力強化をはかっています。

具体的には、JAごとにSSの統廃合や再配置、配送拠点の広域化などを含む「エリア戦略」を、適宜見直しながら計画的に実行しています。あわせて、基幹SSを中心に「お客様目線」での店づくりと接遇を徹底して、組合員・利用者から信頼されるSSづくりを進めています。

マスタープランのこうした実践によって、ピーク時には5824カ所あったJAーSSが、27年度末では2676カ所と半減しました。しかもセルフSSは27年度末で884カ所となりセルフSS率は業界を上回る33%となっています。その結果、揮発油数量は目標の300万KLを上回る313万KLとなりそのシェアは5.7%となっています。

――セルフ化はさらに進めていく予定ですか。

3か年計画の最終年度である30年度までに、老朽化したSSのリニューアルを含めて個々のSSの競争力をどう強化していくかが課題ですが、そのなかでセルフ化の促進、配送の効率化に向けた取り組みの支援を継続し、30年度末段階でセルフ化率40%をめざすとともに、運営面でもお客様目線での店づくり・人づくりそして商品・サービスづくりを実践し、JA―SSの競争力を強化していきます。

◆営農用燃料コストを削減

――営農用や生活用暖房については...。

ハウス被覆二重化による省エネ化、低温で栽培できる品目への転換などで、営農用燃料の需要は減少していますが、農業経営費に占める光熱動力費は一定の割合を占めていますから、生産コスト削減に向けて、営農用軽油・A重油に対する税金の還付措置や燃料価格高騰緊急対策制度の活用を周知して、営農用燃料コスト削減に取り組みます。また、配送ロットの大型化や沿岸基地からの直接配送など、農業生産法人など大規模生産者や集落営農組織への対応を拡充します。

生活暖房用の灯油も電気・ガスへの燃料転換が進み、需要が大きく落ち込んでいます。そのため、JAごとに配送拠点の集約整備や配送システムの導入による合理化・効率化をはかることを基本にしながら、JA域を超えた広域配送化についても積極的に提案していくつもりです。

◆コンパクトSSでライフライン守る

――地域のライフラインを守るために過疎地対策が求められていますが...。

需要の少ない地域から商系業者の撤退が相次ぎ、JAグループが地域ライフラインを守る唯一の燃料供給拠点という傾向がますます強くなってきています。組合員・地域住民のくらしを守ることは私たちの重要な使命の一つです。

この使命を果たすために、最小限必要なものだけを備え、設置コストが最小限に抑えられるコンパクトセルフSSの建設提案を行っており、27年度末で14カ所に設置しました。

ただ、需要が限られていますので収支が合わないケースが多く、行政や地域との連携・協力が必須ですので、地域全体で取り組んでいく必要があります。

――LPガスも厳しい状況にあるようですが、これの販売力強化についてはどのように取り組まれるのでしょうか。

JAグループでも少子高齢化による世帯数減少、競合他社の切替、オール電化などによって取扱量が毎年3%程度減少し、現在の全農グループ取扱量は36万tとなっています。これに歯止めをかけるために、22年度から「燃料転換」の取組みを行ってきていますが、数量の増加とはなっていません。

そこで家庭用の「燃料転換」に加えて、空調需要の開拓、業務用等大口需要の拡大に向けた取り組みをすすめるとともに、営農用需要開拓として、炭酸ガス発生装置である光合成促進機、施設園芸向けガスヒートポンプなどの取り扱いを強化しています。

あわせて、事業競争力を強化するために、国内需要減少・元売再編などに対応した購買を実施するとともに、元売・スーパーディーラーとのアライアンスによる物流コスト削減も進めて行きます。

◎LPガス事業:需要減少・元売再編に対応した購買実施

――LPガス事業では保安確保も大事な仕事ですね。

全農グループでは、安全化システム「ガスキャッチ」の普及拡大による保安の高度化をさらに進めていきます。

電話回線ではなく無線のFOMA網を活用した「ガスキャッチ」の普及戸数は、導入後9年を経た28年3月末現在で60万戸を突破しました。現在、安全化システムの加入件数は約135万戸ですので、保安体制をより確実にするために、「ガスキャッチ」への移行に力を入れ、今年度は64万戸を目標に普及拡大していきます。

◎新エネルギー:エネルギーの多様化に的確に対応

◆ホームエネルギー取扱体制を強化

――いま注目されている新エネルギーについてはどうですか。

これからのホームエネルギーは、従来からのガスや灯油といった化石燃料と太陽光・太陽熱などの自然エネルギー、燃料電池、蓄電池などの新規エネルギーを、家庭ごとに組み合わせて供給されると想定されており、競合他社はその体制を整備しつつあります。

JAグループでも、災害時において優位性の高いLPガスに加え、太陽光発電・太陽熱温水器を組み合わせた家庭単位の分散型エネルギーの普及に取り組んでいます。

また、エネルギーの多様化が進むと想定されるなかでは、専門技術を備えた人材育成とホームエネルギー取扱体制の構築は、喫緊の課題です。

さらに、ホームエネルギー取扱体制の強化に向けた販売手法の確立とともに、推進力強化のための事業形態として県域・広域でのガス事業体制の再構築を図っていきます。

そして、27年度の太陽光等ホームエネルギー関連機器の成約実績は930台でしたが、今年度は目標を1000台に設定しています。

◆省エネ・効率的対策を提案

――産業用エネルギー分野はどうですか。

JAグループ関連会社などの施設におけるCO2削減とエネルギー効率向上など、環境性と経済性を両立させる、オンサイト事業を積極的にすすめています。例えば、ボイラー更新期の工場に高効率ボイラーを提案するときに、LPガス・LNG・都市ガスのなかから、初期コストとランニングコストがもっとも削減できる方式を提案します。27年度はLPG換算で2万5750t/年のガス取扱量ですが、28年度は2万7750tを目標にしています。

――営農用エネルギーのコスト削減は...。

東日本大震災以降の電気料金の高騰が営農コストの上昇につながっており、電気料金引き下げの強い要望があります。また、新規電力参入業者の提案が増加していますが、事業者の信頼性・料金の妥当性などの判断情報が不足しており、情報提供が求められています。

こうした情勢をふまえ、本会としてはJAグループの「電力診断・小売事業」の取り組みをすすめます。

具体的には、高圧(50KW以上)を中心としたJAグループ施設の電力供給から開始することにより、需要集約による供給基盤の構築や園芸・畜産等営農施設への供給モデル提案を実現し、電力コストの削減や省エネ・安定供給対策をはかります。

◆順調な太陽光発電支援事業

――組合員の営農施設やJAグループの選果場など共同利用施設を活用した太陽光発電支援事業の進捗状況はどうですか。

全農出資の合同会社・JAMCソーラーエナジー合同会社が、太陽光発電所の開発実施する方式(共同事業方式)で普及を促進していますが、中小規模の太陽光発電を実施する先駆的な取り組みであったこともあり、約180MW(うち共同事業方式60MW)の取組規模となる見込みです。共同事業方式での27年度発電実績は計画比116%と順調に推移しています。

――ありがとうございました。

(写真)ライフライン守るコンパクトSS

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日