JAの活動:JAは地域の生命線 いのちと暮らし、地域を守るために 2017年今農協がめざすもの

【提言】地域存続の核として 山下惣一2017年1月4日

―老いては子に従え―という諺があります。内容の吟味はさて置くとして、この諺が威力を発揮したのは今から70年も昔の「戦後」のことでした。当時の村の若者たちが村の民主化を目指して、「60歳以上は村寄合いへの出席禁止」という条例を作ったのです。その時、引き合いに出されたのが冒頭の古い諺でした。外地からの引揚者も含めて村に人があふれ、村祭りや青年団の相撲大会ややくざ踊りで大いに賑わったものです。思えば農山村が輝いた一瞬の夏でしたな。

その後の世代。昭和30年代に青春を迎え、「農業・農村の近代化」に邁進した私たちの世代がすでに80歳代。いまや従いたくても、従うべき子が不在で、いくつになっても現役。いやはや困ったもんですわい。

その後の世代。昭和30年代に青春を迎え、「農業・農村の近代化」に邁進した私たちの世代がすでに80歳代。いまや従いたくても、従うべき子が不在で、いくつになっても現役。いやはや困ったもんですわい。

そんな次第で本来なら80歳の高齢者がしゃやしゃり出てとやかく言ってはいけないし、言いたくもないのですが、いくつになっても老人にも隠居にもなれず、どう考えても納得のいかない受入れ難いことが次々と起きるため、ついつい口を挟みたくなるわけです。

―親の意見と茄子の花は千に一つの仇もない―ともいいますから、まあ、時代遅れの老農の繰り言だと思って聞き流してやってください。

◆ ◆

さて、どこからいきましょうか。

最近さかんにいわれている「儲かる農業」について考えてみましょうか。自分では農業をやったこともなくやってもいない人たちがああだ、こうだと農業の「儲け話」ではやし立てていますが、どう思いますか。生産現場の反応はどうなのでしょうか。

私は昭和36年の「農業基本法」をなつかしく、かつうらめしく思い起こしております。実は私はこの年の2月25日に結婚し、公民館での結婚式の翌日から19歳の妻と毎日ミカン山の開墾に通い「これがオレたちの新婚旅行だ」といっていました。当時「日本農業の夜明け」といわれた「農業基本法」を簡単に要約すると、農業を「生業」から「産業」に転換し、農家所得を他産業並みにするというものでした。私たち農業青年にとっては文字通り農業の夜明けのムードでしたね。そのためには、今後消費が増大していく作物に生産を特化していく、これを「選択的拡大」といい西日本ではミカンが奨励され、開墾、新植えブームで地形が変わるほどでした。共通のスローガンは「でんぷん農業からビタミン農業へ」でしたな。私などはブームの先頭を走ったのでした。

これは後になって気がついたのですが、ミカン新植ブームにわく一方で、アッという間に姿を消したのが「儲からない作物」の麦、菜種、大豆などでした。そして、これらの作物はすべて輸入に置き換わっていったのです。

一方、ミカンブームに乗って「儲かる農業」を目指した人たちはどうなったか。これは悲惨でしたね。やっと実をつけはじめたら、もう生産過剰の時代に入り生産費割れの長いトンネルが私の実感ではその後40年つづきましたよ。ピーク時には17万ha、360万tもあったミカンは4万2千haの80万tまで減っています。新興産地のわが村では大小合わせて100戸の農家がミカンを植えましたが、現在残っているのはわが家を含めて4戸です。長いトンネルの中で私が学んだことは①国が奨励し、みんなが儲かると思うものはかならず儲からない。②安値の期間をどうやってしのぐか。③値上りした時にモノを持っていること。これが経営だということでした。長崎県の古い産地ではミカン畑の下の田んぼにハウスを建ててイチジクを栽培し、その収益で赤字のミカンを支えていました。また、愛媛県では「ミカン専業から果樹専業へ」と多様化で乗り切ろうとしておりました。

日本のミカンは自由化で強くなったとアホなことをいう人がいますがとんでもない話で現在に至るまでには死屍累々の世界があったわけで、これはどの分野でも同じでしょう。「儲かる農業」などと簡単に気安くいうな。私はそう言いたいですよ。

いやいや、つい昔話に夢中になってしまって申し訳ない。つまり何か言いたいのか? かつての「農業基本法」の「儲かる農業」で切り捨てられたのは「儲からない作物」でした。米国の要請と圧力があったことは自明です。かくして、日本の農業は次々と外堀を埋められコメに特化した数少ない作目を栽培する農業へと縮小再生産を繰返していくことになるのです。

◆ ◆

さて、ではいま叫ばれている「儲かる農業」で切り捨てられようとしているのは何でしょうか。そう、それは儲からない農業を続けている私たち小規模農家そのものなのです。別のいい方をすれば、農業協同組合を形成している主要メンバーなのです。つまりJAの土台なのです。私はこのことに強い危機感を抱いています。

2013年12月に国の「農林水産業・地域の活力創造プラン(14年6月改定)」なるものが決定されました。これによれば「農業、農村全体の所得を前後10年間で倍増」など3項目を掲げ、具体的には①今後10年間で担い手の農地利用が全のうちの8割を占める農業構造の確立、米の生産コストの4割削減、②10年後に40歳以下の農業従事者を40万人、法人経営体数を5万に増加...などが目標とされています。周知の通り平成26年には全国の都道府県に「農地中間管理機構」が設置され、農業員の定数をほぼ半減し、新たに「農地利用最適化推進委員」を新設して「農地所有適格法人」なる農業の担い手への農地の集積が推進されています。

報道によれば相当の実績を上げているところもあるようですが、私の村ではまったく動いていませんね。そもそも農地を引き受ける担い手がいない。もし、農地の8割を担い手に集中する農業構造が実現したとすれば、地域社会が成り立たず結局は担い手の農業もやっていけなくなる。そこで企業参入となるのでしょうが、どうでしょうか。利潤追求を目的とする企業が農家に取って代わって地域社会と農地を維持していけるとは、とうてい考えられません。日本の企業の80%は創業者一代企業であり、企業の平均寿命は40年だそうです。

◆ ◆

危機的な「日本農業」の現状を数字で表すと次のようになるそうです。この20年間に「農業総算出額が11兆円台から8兆円に。5兆円あった農家の所得は3兆円を割込み、耕作面積は50万ha減。基幹的農業従事者は263万人から100万人近く減少。しかも65歳以上の割合は34%から63%に増加。この間70兆円以上の予算が使われたにもかかわらず...」これは「文藝春秋」(2016年11月号)の特集「日本農業改造計画」で自民党の農林部会長の小泉進次郎氏とJA全中の奥野長衛会長の対談の中で小泉氏が示している数字です。「自民党と農業の改革派が抵抗勢力に挑む」とサブタイトルのついたこの対談の中で小泉氏は「この数字を見れば農水省は農業弱体化政策をやってきたのかと思ってしまう」とまるで人ごと。政治は何の関係もなかったかのような口ぶりです。

僭越ながら私にいわせればこの数字こそがこの半世紀の農業政策の結末に他なりません。一番責任を感じなければならないのは政治の答です。ところがあろうことが、その責任を農協に押しつけた。この失敗のつけ回わしが農協改革の本質であることは、農業で生きてきた者になら、非常にわかりやすい構図でしたね。

私も農村に生きる者の当然の務めとして、若いころから、農協青年部、生産組合、総代、理事と農協の活動にも運動にも関わってきましたが、農業政策に関する責任は農協にはまったくありませんよ。少くとも単協のレベルではなさそうです。連合会、全国連と私たち一組合員との接点はなく梯子がかかっていないので何ともいいようがありません。が、現在の政府と協調しての自己改革は協同組合運動にとって自殺行為だと私は考えています。

ただ、JA改革、JA批判は注意をそらすための陽動作戦で、その影で進んでいる改革の方を私は怖いと思っています。それは安倍首相が世界に向けて発信している「世界で一番ビジネスのしやすい国にする」宣言であり「岩盤規制を打ち砕くドリルの刃になる」という固い決意が示す国の未来です。

周知の通り、第一次産業における岩盤規制は「農地法」と「漁業権」です。究極のターゲットはこの自由化でしょう。突破口として国家戦略特区の兵庫県養父市で企業による農地取得が初めて認められました。

「㈱貧困大国アメリカ」(堤未果著・岩波書店)の「企業参入で無国籍化する農業」の項に米国の農業経済学者のこんな発言が出ています。

「外国の人はアメリカの農業は大規模で生産性が高く、政府が農業を守っているという。けれど、守られているのは農家ではありません。多くの場合それはアメリカ人ですらないのです」

意味がお分かりでしょうか。米国はそういう国になっているのです。そのことへの批判反対、怒りがトランプ氏を大統領に押し上げたのです。なのに、私たちの国の農政はこのおぞましい道を力強くまっすぐに進もうとしているのです。その先に未来があるでしょうか。私たちは別の道を模索していきましょう。それが協同運動です。JAはその核(コア)であることを強く自覚することがスタートの第一歩だと考えます。

(写真)歴史的棚田も不耕作地が目立つ(高知県梼原町で)

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日 -

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日 -

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日 -

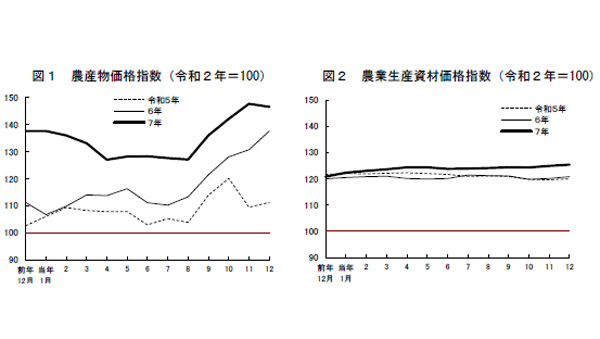

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日 -

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日 -

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日 -

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日 -

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日 -

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日 -

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日 -

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日 -

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日 -

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日 -

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日 -

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日 -

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日