農政:自給率38% どうするのか?この国のかたち -食料安全保障と農業協同組合の役割

あの時代 農家も飢えていた(1)【上山信一・農林中金元副理事長】2018年10月17日

食べ物がない状態とはどういうものか。太平洋戦争中と戦後しばらくの日本は、国民の多くは“飢餓状態”にあったと言っても過言ではない。飽食の時代の今日は想像もできないことだが、あの時代がいつくるか、だれも予測できない。鳥取県の農村でありながら、食べ物に苦労した経験を持つ、上山信一氏(90)(農林中金元副理事長)に「あの時代」のことを聞いた。

戦中・戦後、国民は飢餓状態にありました。食べ物に対する思いをもう少し多くの人に分かって欲しい。水と空気と食べ物は生きていく上でなくてはならないものですが、水と空気は自然にありますが、食べ物は誰かが作らなければなりません。どんな時でも、どんなことがあっても、必ず誰かに作ってもらわないと国民の命は守れません。

このことを国民全体が課題として持たないで農業を語っても、肝心なところが抜けてしまいます。

◆バッタもタニシも

食料自給率が低いということは、つまり命を外国に預けることになります。このことを真剣に考える必要があります。戦中、戦後しばらくは、本当に食べ物がありませんでした。私の家は小地主で1haほど自作していましたが、農家でも本当に食べ物がありませんでした。ダイコンの葉、サツマイモの茎はもちろん、道を歩いていても路傍やあぜ道にあるハコベやタンポポなど、食べられる野草を探していました。田んぼのバッタも重要なタンパク源でタニシは大変なごちそうでした。

食料自給率が低いということは、つまり命を外国に預けることになります。このことを真剣に考える必要があります。戦中、戦後しばらくは、本当に食べ物がありませんでした。私の家は小地主で1haほど自作していましたが、農家でも本当に食べ物がありませんでした。ダイコンの葉、サツマイモの茎はもちろん、道を歩いていても路傍やあぜ道にあるハコベやタンポポなど、食べられる野草を探していました。田んぼのバッタも重要なタンパク源でタニシは大変なごちそうでした。

米は作っても商品ではなく、市場経済から隔離され、国民共有のものとして強制的に供出させられました。そうしないと値段が高騰し、普通の人は食べられなくなります。食べ物で苦労した経験のない今の人にはなかなか分からず、頭では分かっても、具体的にイメージできないでしょう。もうあのような戦争は起こらない、国際化の時代で外国から買えばいい、などの考えが根っ子にあるように思います。

国の安全保障で自衛隊や憲法改正が議論されますが、国民の命を守る食べ物のことをほったらかしにして安全保障は論じられません。我田引水ではなくそう思います。戦後、アメリカの食料援助がないと、国民の多くが餓死するしかなかったと思います。食べ物を命の糧として国の基本におかなければなりません。

我々はそういう認識を持ち、JAが核になって、国民的課題として農業や国民の食料をどう守るか、本気で考えないと、今まで通りにはいかないのではないかと、特に最近、生産現場で思うようになりました。政治家も都会の人も食料をめぐる環境が、最近大きく変わっているのを感じていないように見えます。一つは地球環境の変化で、特に温暖化とそれに伴う異常気象を実感しています。

(写真)上山信一・農林中金元副理事長

◆農家に作ってもらう

温暖化は本当に急速に進んでいます。10年前とは全然違い、これが生態系を変えていることを生産現場では実感します。私の田舎の鳥取では高温障害で10年前までコシヒカリの一等米比率が8割くらいあったものが、今は5割どころか、3割の時もあります。鳥取県ではリンゴの栽培ができなくなりました。豪雨・台風など異常な気象変化も農業に大きな影響を及ぼします。フロンガスによるオゾン層の破壊で紫外線が増え、人体に悪い影響を与えると言われますが、植物にも影響がないはずはないでしょう。植物を安全に育て、人が安心して生きていける環境が壊れているのではないでしょうか。

一方で、世界の人口は今世紀中ごろには100億人になると言われています。発展途上国が豊かになって食生活が高度になり、食料消費が急速に増えています。食料生産は、かつて緑の革命と言われて伸びましたが、1980年ごろから生産が停滞し、食べ物はいつでもあるという基盤が崩れてきました。

大規模農業のアメリカでは、地下水の枯渇、表土流出で地下水利用の農業は限界に近づいていると聞きます。生産・消費面で農業を巡る環境が大きく変わってきています。いままでのように食料は外国にまかせて、ということにはなりません。100年というより10年、20年先の心配として考えておかなければなりません。

食料の重要さに対する国民の理解について、日本はヨーロッパの先進国とかなりかけ離れているように思います。イギリスにしてもドイツにしても、自分たちの命は自分たちで守るという意識が、国民全体に行き渡っています。

農産物は基本的に市場原理とは違います。と言うより市場原理の上に位置するものだと思います。なぜなら、食べ物は国民の命であり、それはどのようなことがあっても、必ず誰かに作ってもらわなければならないからです。誰に作ってもらい、安定的に確保するかは、市場経済とは別に考えなければなりません。我々JAも、それをベースに国民的な課題として、農業・食料の問題に取り組むべきではないでしょうか。

米は一年一作です。その年不作だと、1年先でないと次の収穫はありません。そして一度生産基盤が崩れると、その回復には数年かかります。その間、命の保証はありません。農業は過保護という人もいますがはたしてそうでしょうか。過保護なら後継者がいないというようなことはないはずです。また株式会社化すべきだと言いますが、日本の自然条件から、資本制農業は成り立たないと思います。

これまで蓄積してきた家族経営の基盤を維持しながら、安定的に作ってもらえる仕組みづくりを、国民全体の問題として考えなければなりません。過保護とか、効率化とか言って資本主義に振り回され、肝心なところを見落としています。本当にこれでいいのでしょうか。

| 1 | 2 |

重要な記事

最新の記事

-

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日 -

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日 -

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日 -

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日 -

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日 -

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日 -

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日 -

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日 -

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日 -

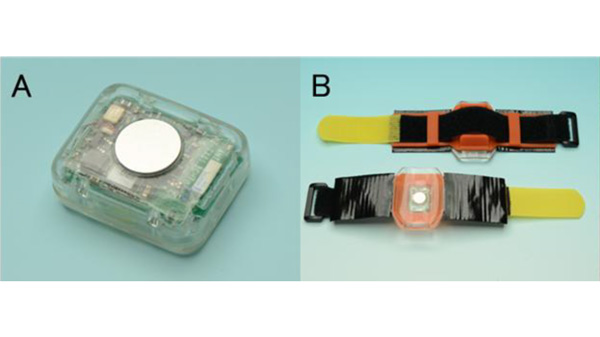

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日 -

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日 -

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日 -

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日 -

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日 -

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日 -

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日 -

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日 -

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日