農薬:サステナ防除のすすめ2025

春夏野菜の病害虫防除 気候変動見逃さず(2)農薬の残効顧慮も【サステナ防除のすすめ2025】2025年5月1日

本稿「サステナ防除のすすめ」では、みどり戦略の目指す農産物の安定した品質・生産量を確保できるサステナブル(持続可能)な防除体系の提案を目指している。そのためには、IPM防除の精神に則って現状ある防除技術を上手に組み合わせて減らせる化学農薬は削減し、必要不可欠な農薬は効率よく使用しながら安定した効果が得られる方法の探索に挑戦したいと考えている。あくまでも、みどり戦略に対応したサステナブルな防除の考え方の例として参考にして頂ければ幸いである。それでは、今回は春夏野菜の病害虫防除をテーマに探ってみようと思う。

農薬の残効顧慮も

主な病害虫

アブラムシ類

アブラムシ類は春夏野菜の代表的な害虫だ。種類としては、ワタアブラムシやモモアカアブラムシなどの発生が多いが、特にワタアブラムシは、6~8月が発生のピークとなり、年に十数回も発生する厄介な害虫である。モモアカアブラムシは、多くの作物に寄生し、4月上旬から5月下旬に発生が最も多くなる。

このように、何度も発生する(世代を繰り返す)害虫の場合は、1回の防除で収まることはないので、散布した農薬の残効期間を顧慮して、定期的な防除が必要だ。

アブラムシ類の厄介なところは、各種ウイルス病を媒介することだ。アブラムシがウイルスを保毒していると、吸汁する時にウイルスを作物にうつしてしまうのだ。このため、ウイルス病を防ぐためには、アブラムシの防除を徹底して行う必がある。農薬としては、有機リン系やピレスロイド系、ネオニコチノイド系の効果が高い。なお、有機リン系やピレスロイド系では薬剤抵抗性が発達しているので、地域で使える農薬の選択あるいはローテーション防除の組み立てにあたっては、JAや指導機関等への確認を忘れないようにしていただきたい。

その他、農薬の散布回数制限が無い物理的防除剤(気門封鎖剤)を活用すると、散布ローテーションに余裕が出て効果も高いので、ローテーション防除の構成剤として活用するとよい。

コナジラミ類

コナジラミ類は、春夏の果菜類によく発生する害虫であり、オンシツコナジラミやタバココナジラミ、シルバーリーフコナジラミといったものがある。

特に、シルバーリーフコナジラミは、トマト黄化葉巻病ウイルス(TYLCV)によって起こるトマト黄化葉巻病を媒介するので厄介な害虫だ。同病害は、トマトの新葉が巻いたり、小葉化、黄化などの症状が起こり、株全体が萎縮し収量が落ちるといった被害を起こし、短期間にほ場全体に病原ウイルスを伝播して発病させるため、収量が激減し、世界中のトマト農家に恐れられている。このため、トマト栽培においては、この病害の媒介虫となるコナジラミ類の徹底防除が最重要ポイントだ。

コナジラミ類の防除は、側窓・入口・天窓への防虫ネット(0・4ミリ目)の設置や苗での防除の徹底、植付時の殺虫粒剤の使用による初期防除、栽培終了後の施設の蒸しこみ処理、地域一斉対策(野良トマトの除去、周辺雑草の防除、家庭菜園への防除依頼など)などがある。これらの中で実施可能なことはできるかぎり多く実行したい。

オンシツコナジラミは登録農薬であればどれもうまく防除できるが、タバココナジラミやシルバーリーフコナジラミの場合は、それぞれに効く農薬が異なるので、JAや指導機関等に地域の情報をよく確かめるようにしてほしい。

公的機関の指導資料等によると、タバココナジラミに効果の高い薬剤は、サンマイトフロアブル、スタークル顆粒水溶剤、ベストガード水溶剤の3剤の効果が高く、次いで、モスピラン水溶剤やアドマイヤー顆粒水和剤やアクタラ顆粒水和剤、ダントツ水溶剤、ハチハチ乳剤などの効果が高い。

コナジラミ類も種類によって抵抗性害虫が発達しているので、地域で使える農薬の選択あるいはローテーション防除の組み立てにあたっては、JAや指導機関等への確認を忘れないようにしていただきたい。

その他、農薬の散布回数制限が無い物理的防除剤(気門封鎖剤)を活用すると、散布ローテーションに余裕が出て効果も高いので、ローテーション防除の構成剤として活用するとよい。

うどんこ病

ウリ科野菜(キュウリやスイカ、カボチャなど)に多く発生する病害で、主に葉の表面に白い粉状の病斑を発生させ、ひどくなると、葉柄やつるの部分にも発生し、だんだん樹が弱って収量が減ったり、実の品質が悪くなったりする。診断は容易なので、発生が認められたら、発生初期の頃から定期的に丁寧に防除したい。防除薬剤は、ダコニールやフルピカなど予防効果の高い薬剤を防除の中心にして、やや発生が増えてきたら、DMI(EBI)剤など効果の高い薬剤を散布するとよい。ただし、うどんこ病は、DMI剤やストロビルリン系薬剤、SDHI剤など複数の薬剤で耐性菌が発生しているので、薬剤の選定や薬剤ローテーションの組み立てにあたってはJAや地域の指導機関に確認する必要がある。

治療剤は耐性注意

べと病

主にキュウリなどのウリ科野菜に発生し、病気の広がり方が早く、樹勢が衰えて、商品性や収量を低下させる。病徴は、淡黄褐色の葉脈に囲まれた不整形病斑を発生させ、葉裏側の病斑を観察するとグレーの粉状の胞子を発生させることが特徴で、これを確認することで、容易に診断できる。

病原菌は、べん毛菌類と呼ばれる湿度を好む病原菌(かび)で、卵胞子という形で土中に潜み、降雨があると分生胞子を形成して、飛散し伝染していくため、梅雨時など降雨が多く、湿度が高い時に発生が多くなる。このような時期には敷き藁やマルチをするなどして、土の跳ね上がりを防ぐようにすると効果的だ。

この病害は、感染から発病までの期間が短いため、気付いた時には既にかなりの範囲で感染が広がっている可能性が高い。このため、べと病がいつも発生するような畑では、発生する時期の前から予防剤を定期的に散布し、もし初期病斑を見つけたら、できるだけ早く治療剤を入れた徹底防除を行うようにしてほしい。散布の際には、葉の裏側にある病斑にもかかるように、丁寧に散布するのがコツである。

薬剤防除は、予防効果に優れ残効も長い保護殺菌剤(ジマンダイセン、ダコニール、ペンコゼブなど)をローテーション散布の基本として、少しでも病勢が進むようなら速やかに治療効果も有する薬剤を使用して、病勢を止めるようにするとよい。ただし、治療剤の多くは耐性菌が発生しており、地域によっては効果がない場合が多いので、予防効果のある薬剤の定期的散布を心掛け、できるだけ治療剤を使用しない防除を心掛けたい。その場合、使用回数制限の無い銅剤や銅剤と微生物の混合剤(クリーンカップ)などを上手に活用すると良い。

疫病

主にトマトなどナス科野菜に発生する病害で、植物体の様々な部位に発生し、葉では暗褐色から灰緑色の水浸状の病斑を形成し、乾燥した被害部分は黒褐色になる。果実に発生した場合は、商品価値の低下が著しくなるので、果実に感染させないよう早めの防除を心がけてほしい。

べと病と同様に湿度を好む病害なので、無駄な葉を取るなどして通風をよくし、できるだけ湿度を下げるようにするとかなり発生を減らすことができる。薬剤防除は、予防効果に優れて残効も長い保護殺菌剤(ジマンダイセン、ダコニール、ペンコゼブなど)をローテーション散布の基本として、少しでも病勢が進むようなら速やかに治療効果も有する新規薬剤を使用して、病勢を止めるようにするとよい。

しかし、べと病と同様に治療剤には耐性菌が発生して使用できない場合が多いので、予防効果のある薬剤の定期散布を心掛け、できるだけ治療剤を使用しないで済むような防除を心掛けたい。その場合、使用回数制限の無い銅剤や銅剤と微生物の混合剤(クリーンカップなど)を活用すると良いが、ナス科の場合、品種によっては銅の影響を受けやすい場合もあるので、使用前にメーカーなどに確認するようにしてほしい。

重要な記事

最新の記事

-

JA農業経営コンサルタント 12名を認証 JA全中2026年2月28日

JA農業経営コンサルタント 12名を認証 JA全中2026年2月28日 -

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日 -

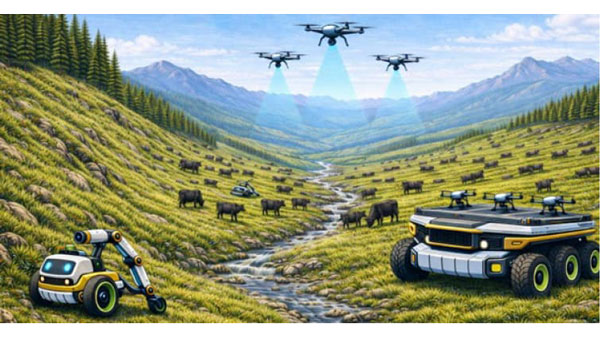

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

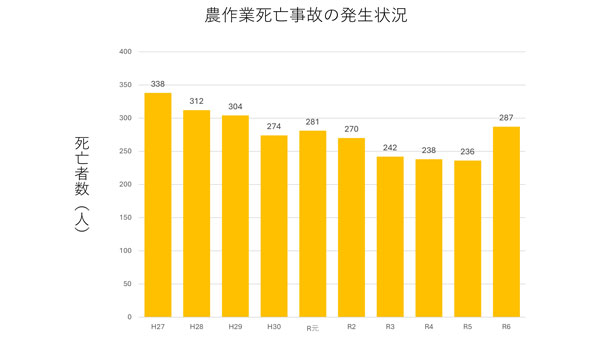

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日 -

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日 -

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日 -

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日