農薬:サステナ防除のすすめ2025

【サステナ防除のすすめ2025】水稲の仕上げ防除 カメムシ対策は必須 暑さで早めに対応を2025年9月3日

猛暑を通り越して酷暑が続いている。これだけ暑いと、病害虫もバテておとなしくなるものだが、それでも出るものは出るものだ。各地でイネカメムシを含む斑点米カメムシの注意報が1道2府26県で出されており、今後四国を除く全国の地域で多発生が予想されている。加えて、怖いトビイロウンカの飛来も確認されている。近年は暑さで病害虫の発生時期がずれることが多くなっているし、加えて稲の生育が早まり出穂が早くなっており、防除適期が前倒しになるケースも増えている。このため、水稲後半の仕上げ防除も従来より早めに行なわなければならないケースも増えているようだ。

カメムシ対策必須

水稲の仕上げ防除の主な対象病害虫は、斑点米を含む変色米、穂いもち、トビイロウンカであり、これらは米の収量・品質に大きく影響するので、適期を逃さずに確実に防除を行ってほしい。特に、本年は米不足もあり、できるだけ品質の良いお米を多く収穫できるようにしたいものだ。

変色米の防除

変色米とは、何らかの原因で変色した玄米のことをいい、米の等級(商品価値)を低下させる。変色米を起こす原因菌は、アルタナリア菌、エピコッカム菌、カーブラリア菌(いずれも糸状菌)がよく知られており、加えて、穂枯れ症状を起こす菌である、ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌も変色米の原因菌とすることも多い。

米の等級を下げる要因に斑点米の混入がよく知られているが、この斑点米も変色米の1種であり、現在では斑点米という呼び方の方が一般的である。

というのも、変色米の原因の多くは斑点米カメムシがもみ表面につける吸汁跡から菌が浸入して起こっているからである。このため、変色米(斑点米)を起こさないためには、斑点米カメムシの防除を徹底して、吸汁跡を付けさせないことが大変重要である。加えて、原因となる菌の繁殖を抑える働きのある薬剤、つまり変色米に適用のある薬剤を仕上げ防除に使用すると、変色米の発生も抑え、きれいなもみに仕上げることができる。ただし、この場合も防除適期(変色米の病原菌がもみに侵入する前)を逃さず防除することが重要である。

大型には散布剤

カメムシ対策には、穂ばらみ期以降の徹底防除を

斑点米カメムシには、大型のカメムシと小型のカメムシがおり、被害を起こす主なものは全部で15種ぐらいといわれている。近年は、小型のカスミカメ類(アカヒゲホソミドリカスミカメ・アカスジカスミカメ)の斑点米被害が多く発生している。

まずは、カスミカメ類についての知っておきたいポイントを紹介する。

カスミカメ類の口吻(こうふん)は弱いので、もみ殻を貫通して中の玄米を加害することは出来ない。このため、出穂~乳熟期(出穂10~14日後程度)のもみ殻の先端部分はまだ柔らかく、また合わせ目も完全に閉じていない時期を狙い、カスミカメの成虫はこの柔らかいもみ殻先端部分から口吻を貫通し、もしくは合わせ目の隙間から挿入させて加害する。このため、玄米頂部に斑点ができる被害が出やすいという特徴がある。

また、品種や栽培条件によっては、もみ殻よりも中の玄米が大きく生育することによりもみ殻の接合部に割れ目ができ、中の玄米が一部露出するもみ、いわゆる「割れもみ」が起こることがあるが、この割れもみであれば、カスミカメの弱い口吻でも容易に加害することができ、最も口吻が弱いカスミカメの1齢幼虫でも加害できるため被害が大きくなる。このため、頂部だけでなく、本来なら発生しないはずの側部にも斑点の被害が起こってしまうのである。

加害が生じる発生の時期は、およそ出穂15~20日後程度である。

これに対し、ホソハリカメムシやクモヘリカメムシは自分で固いもみでも貫通する能力を持っており、カスミカメ類よりももみへの加害期間が長い。

しかも、大型のため薬剤を効かせにくい場合もあり、大型のカメムシが多く発生しているようなほ場では、特に加害時期の徹底防除が必要である。

カメムシ類の防除は、穂ばらみ期以降に1~2回の防除の徹底が基本である。

予防、防除見極め

近年は、ネオニコチノイド系薬剤(スタークル剤やメガフレア剤など)の育苗箱1回処理で小型カメムシ類は抑えられるようになっており、小型カメムシの発生がほとんどのような場合には、省力的で効率的な防除が可能である。

ただし、大型カメムシが混発していたり、優先しているようなほ場の場合は、散布剤による徹底防除が必要である。

表1にカメムシ防除剤の一覧を整理したので参考にしてほしい。

収量・品質に大きな影響のある「穂いもち」対策を確実に

言わずと知れたイネいもち病は、水稲の生育期間を通じて発生し、被害が最も多い稲病害である。特に穂いもちは、品質や収量に大きな影響を与えるので、この時期の徹底防除が重要である。本年は暑すぎて、穂いもちの発生に影響する葉いもちの発生量が少なく、例年よりは穂いもちの発生は少なそうだが、それでも常発地などでは既に穂いもちの発生が認められている。今年は、出穂が早いので出来るだけ早く、穂いもち防除を実施してほしい。

いもち防除は、無人ヘリコプターによる防除や本田散布剤(粒剤、粉剤、微粒剤F、フロアブル、ジャンボ)などで行うが、多くの地域では、箱施用1回処理では防除の持続効果が足りず、穂いもち防除が必要になる場合も多いので、特に葉いもちの発生が認められるような場合は、穂いもち防除を省略せずに散布剤による防除を徹底してほしい。

本田のいもち病防除に使用される薬剤を表2に整理した。いずれの薬剤も有効成分の性質により、予防的効果なのか、治療効果もあるのか、防除適期はいつかなどが一覧できるようにしてみた。特に水面施用剤の場合、防除適期を逃すと、全く効果がない場合が多いので薬剤を無駄に使用することがないよう注意してほしい。

また、近年ではストロビルリン系薬剤に耐性を示すいもち病菌が各地に発生しているので、発生地では指導機関の指導に従って、系統の異なる防除剤の使用をお願いしたい。

ウンカ対策も忘れずに

秋ウンカとも呼ばれるトビイロウンカは、6月下旬から7月中旬までに飛来し、繁殖力が強く出穂期以降に急激に害虫の数が増えて、被害を起こす怖い害虫である。飛来状況を確認しながら、できるだけ、害虫の密度が低い時期に早め早めの防除が最も重要なので、カメムシ類との同時防除を狙うと効率良く防除できる。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】ダイズ、野菜類、花き類にオオタバコガ 県内全域で多発のおそれ 埼玉県2025年9月3日

【注意報】ダイズ、野菜類、花き類にオオタバコガ 県内全域で多発のおそれ 埼玉県2025年9月3日 -

【農協時論】小さな区画整理事業 生産緑地保全と相続対策の要に JA東京スマイル 眞利子伊知郎組合長2025年9月3日

【農協時論】小さな区画整理事業 生産緑地保全と相続対策の要に JA東京スマイル 眞利子伊知郎組合長2025年9月3日 -

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 県下全域で多発のおそれ 愛媛県2025年9月3日

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 県下全域で多発のおそれ 愛媛県2025年9月3日 -

【注意報】ねぎ、キャベツなどにシロイチモジヨトウ 府内全域で多発のおそれ 大阪府2025年9月3日

【注意報】ねぎ、キャベツなどにシロイチモジヨトウ 府内全域で多発のおそれ 大阪府2025年9月3日 -

【注意報】いちごに炭疽病 県下全域で多発のおそれ 愛媛県2025年9月3日

【注意報】いちごに炭疽病 県下全域で多発のおそれ 愛媛県2025年9月3日 -

【サステナ防除のすすめ2025】水稲の仕上げ防除 カメムシ対策は必須 暑さで早めに対応を2025年9月3日

【サステナ防除のすすめ2025】水稲の仕上げ防除 カメムシ対策は必須 暑さで早めに対応を2025年9月3日 -

ミサイルは兵糧攻めに有効か【小松泰信・地方の眼力】2025年9月3日

ミサイルは兵糧攻めに有効か【小松泰信・地方の眼力】2025年9月3日 -

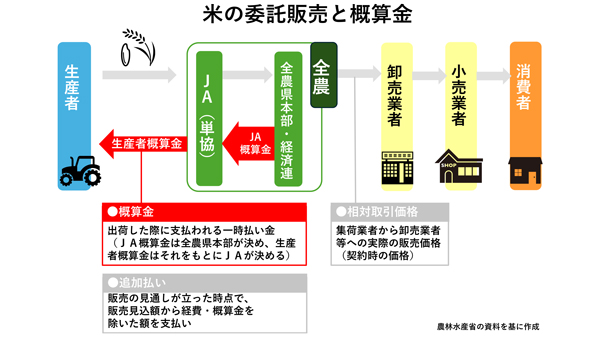

「コウノトリ育むお米」4万4000円 JAたじまが概算金 「消費者も付加価値を理解」2025年9月3日

「コウノトリ育むお米」4万4000円 JAたじまが概算金 「消費者も付加価値を理解」2025年9月3日 -

【人事異動】農水省(9月2日付)2025年9月3日

【人事異動】農水省(9月2日付)2025年9月3日 -

8月大雨被害に営農支援策 農機修繕、再取得など補助2025年9月3日

8月大雨被害に営農支援策 農機修繕、再取得など補助2025年9月3日 -

緑茶輸出 前年比9割増 7月の農産物輸出実績2025年9月3日

緑茶輸出 前年比9割増 7月の農産物輸出実績2025年9月3日 -

JA貯金残高 107兆337億円 7月末 農林中金2025年9月3日

JA貯金残高 107兆337億円 7月末 農林中金2025年9月3日 -

よりよい営農活動へ 本格化するグリーンメニューの実践 全農【環境調和型農業普及研究会】2025年9月3日

よりよい営農活動へ 本格化するグリーンメニューの実践 全農【環境調和型農業普及研究会】2025年9月3日 -

フルーツプレゼント第3弾は新潟県産日本ナシ 応募は9月23日まで にいがた園芸農産物宣伝会2025年9月3日

フルーツプレゼント第3弾は新潟県産日本ナシ 応募は9月23日まで にいがた園芸農産物宣伝会2025年9月3日 -

9月9日を「キュウリの日」に 行政と連携して"キュウリ教室"初開催 JA晴れの国岡山と久米南町2025年9月3日

9月9日を「キュウリの日」に 行政と連携して"キュウリ教室"初開催 JA晴れの国岡山と久米南町2025年9月3日 -

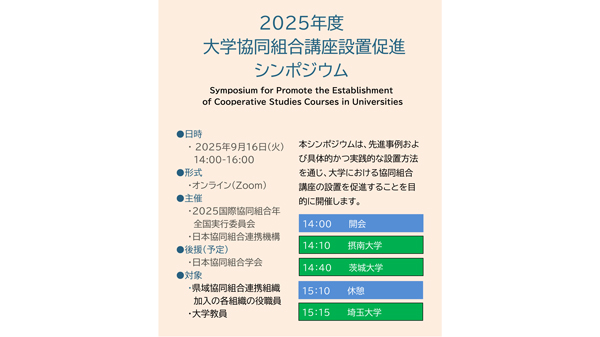

大学協同組合講座設置促進シンポジウム 9月16日にオンラインで開催 JCA2025年9月3日

大学協同組合講座設置促進シンポジウム 9月16日にオンラインで開催 JCA2025年9月3日 -

脱炭素と環境再生へ 農林中金のコンソーシアムが本格始動2025年9月3日

脱炭素と環境再生へ 農林中金のコンソーシアムが本格始動2025年9月3日 -

『農地六法 令和7年版』発売 農地法関連政省令・通知を完全収録2025年9月3日

『農地六法 令和7年版』発売 農地法関連政省令・通知を完全収録2025年9月3日 -

「アウト オブ キッザニア in えひめ」で「だしの伝道師」担当 マルトモ2025年9月3日

「アウト オブ キッザニア in えひめ」で「だしの伝道師」担当 マルトモ2025年9月3日 -

大阪・関西万博で「EARTH MART DAY」開催へ 食と農の未来を考えるイベント クボタ2025年9月3日

大阪・関西万博で「EARTH MART DAY」開催へ 食と農の未来を考えるイベント クボタ2025年9月3日