AIやIoTを活用 データ駆動型の養殖へ (株)ストラウト【JAアクセラレーターがめざすもの】2024年10月25日

JAグループの資源をスタートアップ企業に提供し、農業や地域社会が抱える問題の解決をめざして新たなビジネスを協創するJAグループのオープンイノベーション活動である「JAアクセラレータープログラム」は今年度は第6期を迎え、9社が優秀賞に選ばれた。現在、JA全農、農林中金職員ら「伴走者」の支援を受けてビジネスプランのブラッシュアップをめざして活動をしている。今回はAIやIoTを活用したデータ駆動型の養殖をめざす(株)ストラウトを取材した。

(株)ストラウト 代表取締役社長 平林 馨氏

ストラウトは静岡県で養殖業を営む現役の水産業者だ。後継者不足など農業同様の課題がある水産業において、従来の養殖業の在り方に疑問を覚え、自ら培ってきた養殖の知見とAIやIoTの力を使って、今までの経験則だけでなく、データで判断を支援する「養殖DX(Digital Transformation)」を目指している。

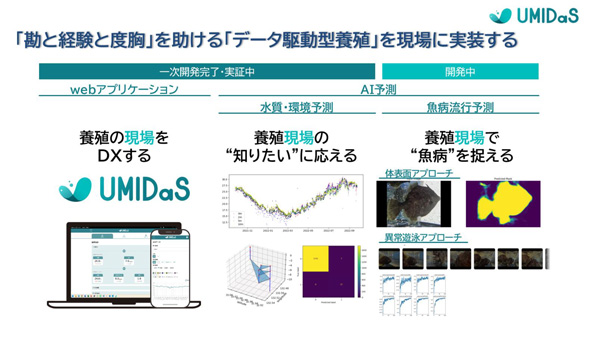

ストラウトが提供する養殖DXシステムの名前は「UMIDaS(ウミダス)」。養殖場がある場所で、水温、溶存酸素量(水に溶けている酸素量)、塩分濃度、クロロフィル量などをIoTセンサーで測定し、そのデータと過去データの分析を掛け合わせて、養殖現場の状態を確認・予測したり、赤潮や魚病の兆候を予測したりするものだ。

海面養殖被害の原因としては、魚病と赤潮が以前から知られており、魚病の場合は、ぶり類で43億円(令和3年の1年、総生産額の約4%)、マダイで14億円(同年、約2.3%)が被害額として発表されており、赤潮では、2024年7月に、熊本・長崎・鹿児島県に接する八代海で総額28億円の被害が報告された。

ストラウト代表取締役社長の平林馨氏は「こうした被害は、気候変動や過密養殖などが原因とされており、世界的に被害は増加傾向にあるため、対策が必要」と説明する。

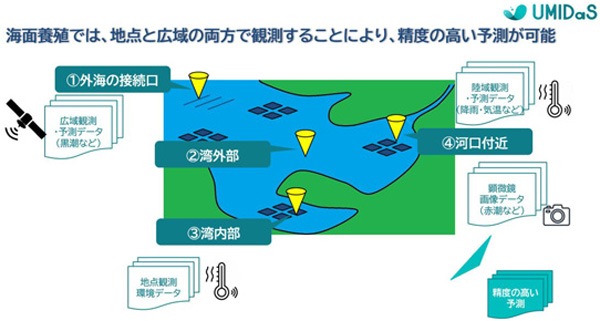

また赤潮や魚病などの被害がなかったとしても、「そもそも養殖は難しい」という。例えば、海面養殖場では、湾奥もしくは湾口のように同じ湾でも場所が違うと、微妙に異なる条件で魚を育成する必要があると言う。平林氏によれば、「湾奥と湾口では水温や溶存酸素量も異なるし、外海と接続する湾口では潮流などの変化による影響が大きい。一方で河川がある湾奥であれば、雨が降れば塩分濃度などに影響が生じる」といった相違点がある。

こうした相違点をリアルタイムに把握するには、センサーを多数設置することが望ましいが、多数設置すると、コスト、データ処理、またセンサー掃除の手間などが増え現実的ではない。そのために最もリスクが高いと考えられる場所にセンサーをピンポイントで設置して、限られたセンサーでも有意義なデータを取ることが大切で、「魚種や立地条件に応じたセンサーの選定や設置場所などのコンサルティングを通じて、適切なAI や IoTの活用を推進したい」と同社の養殖DXの目指す方向について説明した。

「UMIDaS」の概要。現場の様子や環境予測、魚病の早期検知など、養殖に必要なデータを入手できる

養殖ノウハウを「言語化」

養殖DXのアイデアは、2019年に平林氏が、富士宮のニジマス養殖を営む家業を引き継いだことがきっかけだ。継いだ当初に平林氏が痛感したのは、従来の養殖運営はほとんど現場の経験と勘と度胸で成立していたことだ。「経験や勘は、本当に研ぎ澄まされていました。でもそれはその人の長年の積み重ねによるもので、言語化が難しいんですね。そこを変えたいと思いました」と話す。

例えば養殖日報をデータ化し、数年分の水温や魚病発生時のデータとの相関関係を分析する。海であれば、潮の流れや河川の流入もパラメータとして取り込むなど、「細分化されたパターンを網羅できれば、養殖に適した条件や注意すべき点への対応ができる、つまり養殖ノウハウの言語化に近づくと思います」。

言語化ができれば、特別な経験や勘がなくても養殖が可能になる。先の富士宮のニジマス養殖や清水市三保で始めた海水陸上養殖も、データを用いた養殖が進んできたことで、すでに平林氏の手を離れ、スタッフだけでの運営が始まっており、さらに陸上だけでなく海面でのウミダス開発や利用に繋げることで、平林氏の目算が現実になり始めている。

湾といっても、少しの場所の違いが養殖条件を大きく変える。

ストラウトは、少ないセンサーで現実的なシステム運用をサポートする

JAアクセラレーターで課題解決

もちろんまだ課題は多い。その一つはIoTセンサー類だけで1台数百万円というハードウェアのコストだ。しかしJAアクセラレーターに採択されたことで、解決への道が見えてきた。「JAアクセラレーターのおかげで、水環境の定点観測技術を持っている会社と繋がりができました。相談したところウミダスにも使えそうなので、今協業の話を進めています」という。今までIoTセンサーは外部調達していたが、内製化ができればコストダウンも期待できる。JAアクセラレーターへの応募では、JFグループを始め多様な会社と繋がりを作ることが目的の一つだったので、平林氏も「思いがかなった」と語った。

他にもJAアクセラレーター経由で、AI技術に卓越しているスタートアップとの繋がりも生まれた。今はスタートアップ同士で体制を整え、各社の要素技術をどう組み合わせられるか検討中とのことだ。平林氏は「協業は大切で、JAアクセラレーターの伴走者やメンターから『この会社と組んだら、こういうソリューションを出せる』といった提案や紹介をいただけて、本当に感謝しています」と述べた。

【伴走者のコメント】

養殖業の現状と課題の整理からニーズを明確化し、ニーズに沿ったPoC先確保を目指す。現状「海面養殖業者との意見交換」「陸上養殖への現地視察、課題の抽出」を実施した。これらを踏まえ、提案のブラッシュアップを推進中。また協業可能な会社等も紹介。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日