JAの活動:JA革命

【JA革命】第5回 知的障がい者の社会的自立を 栃木「こころみ学園」のあゆみから考える2014年12月19日

谷口信和・東京農業大学教授

生きるための「農」と「ワイン」限りない人間の可能性を紡ぐ

インタビュー「ココ・ファーム・ワイナリー」池上知恵子・専務取締役

・収穫祭に1万8000人が訪問

・生きるための開墾

・園生から学んだこと

栃木県足利市にある「ココ・ファーム・ワイナリー」は目の前の畑で生産したブドウをはじめ、日本のブドウを100%原料に年間16万本を製造、08年の洞爺湖サミットの夕食会に使用されるなど、評価が定着しているが、出発点は知的障害者が生きていくための急斜面の開墾から始まった取り組みだ。母体は社会福祉法人こころみる会運営の知的障害者支援施設「こころみ学園」である。知的障害者の社会的自立のための同学園による農業の営みは「食と農を基軸に地域に根ざした協同組合」を掲げるJAにとっても学ぶべきことは多いのではないか。谷口信和・東京農大教授と現地を訪ねた。

生きるための「農」と「ワイン」

限りない人間の可能性を紡ぐ

谷口信和・東京農業大学教授

◆テロワールから3つのSへ

ワインの個性を醸し出すテロワール(Terroir)というフランス語は、気候や地形、地質、土壌等の複合的な地域性である。だが、ココ・ファーム・ワイナリーではこのテロワールだけでなく、植物や微生物とともに色々な人たちが関わっている事実を大切にして、自らの製品を太陽と土とまごころの産物Product of Sun, Soil and Sincerityと称し、テロワールの概念を昇華している。それは「老若男女、障害の有無や国籍の違いをこえて、それぞれが力を出しあって働いている」というココ・ファーム・ワイナリーの使命(ミッション)を象徴する言葉であろう。

ワインの個性を醸し出すテロワール(Terroir)というフランス語は、気候や地形、地質、土壌等の複合的な地域性である。だが、ココ・ファーム・ワイナリーではこのテロワールだけでなく、植物や微生物とともに色々な人たちが関わっている事実を大切にして、自らの製品を太陽と土とまごころの産物Product of Sun, Soil and Sincerityと称し、テロワールの概念を昇華している。それは「老若男女、障害の有無や国籍の違いをこえて、それぞれが力を出しあって働いている」というココ・ファーム・ワイナリーの使命(ミッション)を象徴する言葉であろう。

(写真)

ココ・ファームのブドウ畑の風景

◆いち早い6次産業化の試み

ところで、ココ・ファーム・ワイナリーの形成・発展の歴史こそ、いわゆる「農業の6次産業化」の過程に他ならない。知的障害者達の経済的自立支援のために、山を開墾し、ブドウ栽培に着手した父・川田昇さんの高い志とは裏腹に、知的障害者達が汗水垂らして働いた結晶としての生食用ブドウをいくら売っても、自活するだけの収入が得られないのが現実であった。そこで、収穫したブドウをワインに加工して付加価値を付けることを決断し、その実現を図るべく編集者から醸造家への転身に挑んだのが池上知恵子さんであった。農業の6次産業化にはこうした飛躍が不可欠であるというべきであろう。

◆障害者と最高のワインづくりの結合

だが、単に6次産業化してワインを売れば儲かるというわけではない。また、障害者が作ったワインというだけで売れるほど甘い市場環境が存在しているわけでもない。そこで、ココ・ファーム・ワイナリーでは、一方で池上さんがワインそのものの品質向上に取り組むとともに、アメリカから醸造技術者ブルース・ガットラブ氏を招聘して、「国籍の違いをこえて」協力し合う体制を構築することに成功した。

他方で、手間暇を省くのではなく、知的障害者達に「終わりのない仕事」をいかに作り出すかという「こころみ学園」ならではの独特の環境を逆手にとった労働管理を実現している。すなわち、除草を手で行なうから、これまで一度も除草剤を使っていない。害虫を一つ一つつまんで取り除き、朝から晩までひたすら空き缶を叩くことによって害鳥のカラスを追い払うという具合である。また、スパークリングワインNovo(2000年の九州・沖縄サミット晩餐会で採用された)は毎日ビンを45度ずつ回転させて澱をビンの口に集めていく作業を100日も続けるのである。ワインの高い技術と全てを手作業で行う「自然派農業生産」が最高級ワインの製造に結びついていることを忘れてはならない。

◆忘れないユーモア精神

ここまで書いてくると、生真面目な人々の息の詰まるような実践活動だと勘違いする人がいるかもしれない。だが、ワインのネーミングをみれば分かるように、ココ・ファーム・ワイナリーにはユーモア精神が満ちあふれている。

ここまで書いてくると、生真面目な人々の息の詰まるような実践活動だと勘違いする人がいるかもしれない。だが、ワインのネーミングをみれば分かるように、ココ・ファーム・ワイナリーにはユーモア精神が満ちあふれている。

たとえば、ラテン語のNovoは新しいといった意味だが、「陽は昇る」とともに、川田昇氏の愛称「のぼ」との掛詞である。また、私が昼食時に頂いた微発泡の白ワインは「あわここ」という名称にOur COCOとの英語表記が付されている。さらに、2011年東日本大震災の年に登場した赤ワインは「陽はまた昇る」となっている…。

障害者の自立支援活動はこうしたユーモア精神がなければ、決して長続きはしないということだろう。いついつまでに終えねばならないといった「健常者」の常識的な発想がどこまで人間的なのかを改めて考えさせてくれる訪問であった。

(写真)

開墾から50年以上たつブドウ畑。作業する「こころみ学園」の園生たち。

【「こころみ学園」のあゆみ】

○昭和33年 栃木県足利市田島町の山(1958年)にブドウ畑をつくる。中学校の特殊学級教員だった川田昇と特殊学級の子どもたちが中心になって作業。

○昭和44年 前年から同地に川田ほか、(1969年)9人の職員がバラックで寝起きしながら施設づくり。30名収容の施設が竣工。「こころみ学園」と命名。11月成人対象の知的障害者更生施設として認可。園生30名、職員9名でブドウとシイタケ栽培を中心に農作業を通した園生の自立をめざす

○昭和55年 「こころみ学園」の考え方(1980年)に賛同する父母の出資で有限会社「ココ・ファーム・ワイナリー」設立。

○昭和59年 ワイン醸造の許可を取得(1984年)し1万2000本を製造・完売。

○平成元年 ワイン用ブドウ畑を佐野(1989年)市に開墾。カリフォルニアにブドウ畑を確保。醸造技術者のブルースガットラブ氏がワインづくりに加わる。

○平成12年 九州・沖縄サミットの晩(2000年)餐会で同ワイナリー醸造のワインが使用される。

○平成14年 第1回渋沢栄一賞受賞(2002年)

○平成20年 北海道洞爺湖サミットの(2008年)総理夫人主催夕食会で同ワイナリー醸造のワインが使用される。東京農大経営者大賞受賞。

※現在、園生145名、常勤職員53名、非常勤職員50名、ココ・ファーム・ワイナリーのスタッフ26名。栽培面積:6ha、ワイン醸造:年間16万本。

インタビュー

「ココ・ファーム・ワイナリー」

池上知恵子・専務取締役

◆収穫祭に1万8000人が訪問

谷口 中学の特殊学級の先生だったお父さん(川田昇さん)が開墾を始めたと聞いていますが、どういう経緯だったのでしょうか。

谷口 中学の特殊学級の先生だったお父さん(川田昇さん)が開墾を始めたと聞いていますが、どういう経緯だったのでしょうか。

池上 知的障害のある子どもたちは教室の机の前では元気がないのですが、山に連れてくると急に元気になったので、こういう自然のなかがいいのか、と考えたそうです。一介の教師が手に入れられるのはこんな山奥の急斜面しかなかったということですが、同時に考えたのはやってもやってもやり尽くせないほどの作業を用意することでした。

障害を持っているからと周囲から当てにされることもない、そんな子どもたちは中学を卒業しても行く場所がない。そこで期待されようがされまいがたくさんの繰り返しのある作業が必要だと。こちら側から草を刈り始めても終わる頃には、始めた場所にまた草が伸びているというような具合にです(笑)。だから除草剤をまくと彼らの仕事がなくなってしまうので、それで除草剤をまかなっただけということで、開墾から50年以上、除草剤はまいていません。手間をかけるというのが、ここのテーマです。

(写真)

池上知恵子専務(左)と谷口教授。ココ・ファーム・ワイナリーのテラスにて。

◆生きるための開墾

谷口 今でこそ農業と福祉との関係が注目されていますが、当時は?

谷口 今でこそ農業と福祉との関係が注目されていますが、当時は?

池上 当時はもう生きるのに必死で、これは農業、これは福祉という話ではなく抱えている問題がいっぱいあるなかでどう子どもたちを支えるかだった。

私自身はこの仕事をやるとは考えもせず、大学を卒業して出版社に勤めました。ただ、出産を機に子育てを考え、ワインを造ることになって東京農大で学び直してここに戻りました。

改めて考えると、ここの園生は朝の8時から夕方の6時までの間だけ知的障害を持っているわけではないし、同じようにブドウの木も週休2日で生えているわけではありません。ブドウをワインにする酵母も週40時間労働を守ってやっているわけではないし。ブドウがつくった糖分を酵母がワインに変える。人間ができることはほんの少しですがいろいろな命がその土地でずっと関連しながら続いているんだなと。ワインづくりは農業そのもの、農業や福祉は命のことと実感しています。

谷口 「こころみ学園」とココ・ファーム・ワイナリーとの関係は?

池上 もともと知的障害を抱えた子どもたちが中学を卒業してからもできる仕事を増やそうとワインづくりを考えたわけですが、福祉施設では酒造が許可されないので別会社にしたということです。有限会社ココ・ファーム・ワイナリーの社長は「こころみ学園」の園生の親の会会長です。ココ・ファームが「こころみ学園」のブドウを買うという関係ですし、ワイナリーでの仕込みやビン詰め、ラベル貼りなどの作業についてはこころみ学園へ業務委託しています。

谷口 これからの課題は?

池上 もともと園生たちがどう誇りと責任を持って、楽しく人生を過ごせるかということがテーマです。ただ、その園生たちも高齢化してきました。かつては2人の園生の面倒を1人のスタッフが看ていればよかったんですが、今は高齢化して1人の園生を2人のスタッフが看なければならなくなりました。

継続することが最大の使命だと思います。園生がやりがいを持って生きていくことができればと思っています。

(写真)

ワイナリーに陳列されたワイン

◆園生から学んだこと

谷口 ワインづくりにはどうこだわっていますか。

池上 ワインづくりは自然が相手ですから、なるべく自然に寄りそって、こだわりなくと思っています。たとえば私たちは全部、野生酵母で醸造しています。品種にしても適地適品種が大切です。酵母もそのブドウにあった野生の酵母が付くわけです。しかし、発酵のためにエリートの培養酵母を入れると優等生の飲みやすいワインにはなるかもしれませんが、全部同じようなワインになってしまうのです。

ワインはブドウとバケツと人間の手があればできる。こんな単純なものはありません。しかし、土壌、気候などで個性が出る。いいワインの3つの条件は、複雑でバランスがとれていて、味わいが長いこと、と言われています。このなかで「複雑」というのが、まさにワインだなと思いますね。渋み、苦み、酸味、甘みなど、香りも単に良い香りというだけでなくバランスが大切ですよね。この複雑さというのは工業的な製造ではできません。まさに多様性のある農業そのものだなと思っています。画一的なワインをここの園生たちと造る必要はない。

スタッフたちは「自分たちが造りたいワインを造るというよりも、ブドウがなりたいワインになれるように、それを手助けするだけ」といいます。ブドウの収穫量も毎年異なりますから「数」に頼ることなく、こつこつとやるしかない。今年も2日間の収穫祭に1万8000人の方が来てくださいましたが、お客さまが増えれば増えるほど数に頼ってはいけない、つまり、数を追いかける仕事になってしまってはいけないということです。

谷口 農業への参入の道筋としてワイナリーが注目されています。

池上 ブドウ畑の売買にまつわる話も最近は聞きますね。しかし、ここの場合、収益や効率よりも園生が誇りを持って生きていくための農業とワインづくりなので、どうなることやら(笑)。ワインづくりは200年、300年のことですから、私たちのワインづくりははじまったばかり。のんびりいきたいと思っています。

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

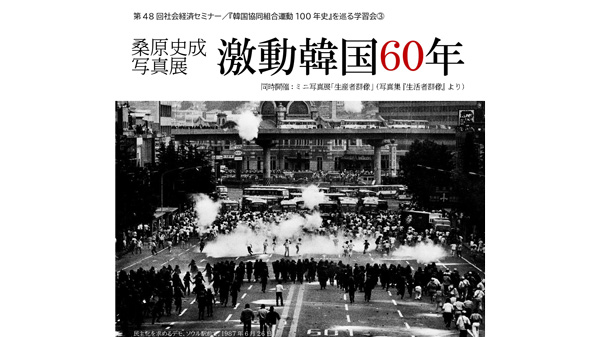

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日