JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー

【覚醒】GAPと農作業安全対策 経営改善運動に繋げて2019年6月14日

農林水産省の資料によると、平成29(2017)年の農作業中の事故による死亡者数は304人となっている。同年の就業者数10万人当たりの死亡者数をみると全産業は1.5人、建設業は6.5人であるのに対し、農業は16.7人(全産業比で11.1倍、建設業比で2.6倍)と高い水準にあり、農業における労働安全対策が他産業に比べてきわめて貧弱である点をJAグループの共通認識とする必要がある。

◆低いJAの問題意識

その理由は、JAグループの農作業安全にかかる取り組み状況(平成30年全JA調査:25年との比較。「JA全中の調査」)では、「農作業安全年間取り組み計画の策定」を実施中のJA割合は5年間で17.9%から31.8%と増大し、今後計画する割合が平成30年で30.2%あるのは評価できる。しかし、平成30年で「計画・予定なし」が38.1%と4割弱ある点を問題とすべきである。

農協グループの農業労働安全対策は、(1)農業者の労働安全、(2)農産物の安全性、(3)環境保全の3分野を包含した持続可能な農業経営実践の取り組み(GAP=農業生産工程管理=の概念)を明確に位置付けて取り組むことが重要である。現実にはGAPの概念が十分に認識されていない点も背景にある。

東京農業大学の門間敏幸名誉教授は今年5月の日本農業労災学会シンポジウムで「労働安全のビジョン実現のために戦略的な経営を実践するマネジメントシステム」について話し、その目標はGAPによる持続型農業経営・産地の実現である点を強調した。JAグループは担当部署のみでなく、JAグループトップ役職員の根幹的理念としてこのようなGAPと労働安全のビジョンの共有化を期待したい。

GAPには3分野を包含して「農業経営を実践する」のが第1段階である。第3者(認証機関)のチェックを受け「見える化」するのが第2段階である。このためGAPイクオール第3者認証ではない。

前述のシンポでは小野正一氏(JAいわて平泉「金色の風栽培研究会」会長)が、JAいわて平泉が事務局となり、県、農業普及センター、全農本部、JAいわて全農県本部、JA県中央会を包含したネットワーク的支援で、JAいわて平泉「金色の風栽培研究会」の農業者組織の傘下にある「ASIAGAP(ブランド米部会)」、「いわて県版GAP(ブランディング部会)」が団体認証を取得した。具体的には農作業事故防止とJAいわて平泉の米ブランド化に意欲を高め、産地形成と農業経営の改善、オリ・パラリンピックへの食材供給や輸出等の可能性向上を目指している。

そしてGAP手法による経営改善ツールとして、(1)計画P(農作業の計画を立て、点検項目を定める)→(2)実践D(点検項目を確認しながら農作業を行い、記録)→(3)評価C(記録を点検し、改善できる部分を見つける)→(4)改善A(改善すべき点を見直し、次回の作付けに役立てる)というPDCAサイクルの実践の意義を強調している。

大都市近郊の神奈川県秦野市の伊藤隆弘氏(秦野いとう農園)は、同シンポで東京オリ・パラリンピックを視野に選手村への食材供給を目標に掲げ、2019年にASIAGAP(青果物)の認証を取得した。この取り組みの効果として、(1)作業場、農場が整理整頓されすっきり、(2)農場管理記録の文書化で経営状況の見える化が向上、(3)農機具、工具類、資材類の不具合減少、(4)農場管理マニュアルの導入でルールの共有化を実現し、経営のリスク低減、気持ちよく作業ができる点を強調した。

◆低負担の認証取得を

今後の課題としては、(1)低コスト・低負担で継続できるGAP認証システムの構築が必要、(2)団体認証を利用した複数農家で認証取得することも効果的だと指摘。さらに、労災防止への取り組みとして、ヒヤリハットカードの習慣化(農園メンバー全員がリスク管理意識をもつことができている)、リスク情報を共有化でき、効果的な改善手段も提案。

さらに、(3)農機格納庫の整理整頓と清掃(農機の出し入れ時の不測の衝突や転倒の防止。鎌や鍬、包丁などの保管場所の明示。しまう場所などルールを共有。農機農具、使用後の洗浄と、定期点検による使用直前の不具合減少)、(4)農場管理ツール(アグリノート)の活用(衛星写真上で、圃場周辺のリスク評価と管理が効率的に実施できる。ヒヤリハットカードで提案された改善項目の逐次更新)の取り組みは高く評価できる。

JAグループは、以上のようなGAPを取得して実践している先進的な実態における(1)農業者の労働安全、(2)農産物の安全性、(3)環境保全を総合した農業経営改善とブランド化の効果と直面する問題点、課題の「見える化」を行うと共に、高齢化した農業者を含む集落組織単位でのGAPの協同活動としての実践を各JAの支援で促進するための「親密に仲間で導入可能なGAP(とくに農作業事故対策)活動冊子」をJAグループで作成し、学習活動を行うことも効果的だと考えられる。

GAP=認証やGAP=農産物の安全性という固定観念から脱却して「労働安全を土台とし環境保全、農産物の安全性を結びつけた農業経営改善運動」であり、その結果、GAP認証への2段階目に向かうことも可能であり、就業者数10万人当たりの他業態化、とくに建設業比での死亡者数の格差圧縮を重視し、さらに農産物のブランド化を実現し消費者への信頼やオリ・パラリンピックへの食材供給、輸出にも弾みがつくJAグループの戦略的展開を構築すべきである。

(東京農業大学名誉教授・白石正彦)

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

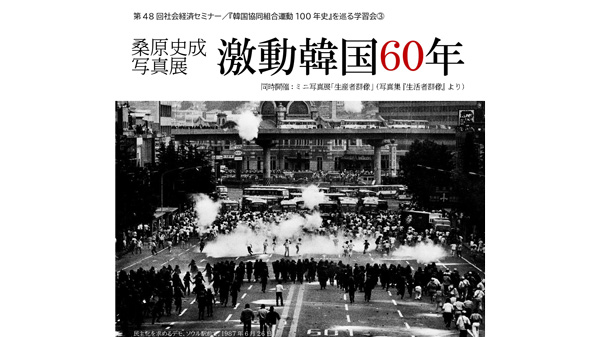

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日