JAの活動:【第29回JA全国大会特集】コロナ禍を乗り越えて築こう人にやさしい協同社会

【提言】確信持ち「めざす姿」追求を 田代洋一・横浜国大学名誉教授【第29回JA全国大会特集】2021年10月15日

第29回JA全国大会は歴史的な画期をなす。2012年の第26回大会の「めざす姿(10年後)」の刷新、准組合員利用規制という「人質」が仮釈放され、真の「自己改革」に取り組め、コロナ禍から脱してポストコロナ社会を目指す等々。そのなかで農協への五つの期待を述べたい。

田代洋一・横浜国立大学名誉教授

田代洋一・横浜国立大学名誉教授

第1の期待―脱炭素社会に向けて

10年前の第26回農協大会は、「めざす姿(10年後)」として、①国産農畜産物を安定的に供給できる地域農業を支える②豊かで暮らしやすい地域社会の実現に貢献する③食と農を基軸として地域に根差した協同組合----の3本の柱を立てた。そして、JA支店を拠点にする、将来的な脱原発に向けた循環型社会への取り組みの実践、を掲げた。

それに対し今大会の「めざす姿(10年後)」は、「持続可能な農業の実現」「地域共生社会の実現」「協同組合としての役割発揮」の3本。言い回しは多少変わったものの10年前の再確認になった。そのことは、この3本の柱が、「10年後」というより、JAの「永遠のめざす姿」であり、「10年」の刻みは、その一つひとつのステップということになろう。

そうなると今回の3本の柱は何か物足りない。第一は、「JA支店を拠点」が消えたことだ。支店統廃合に躍起の今日、それどころではないのかもしれない。しかし規模やエリアは変わっても、地域密着の組織・業態としての農協にとって、支店拠点は変わらないはずだ。

第2は、この10年の世界(地球)の激変を十分に踏まえているか。この10年は、端的に気候変動、その原因としての地球温暖化に人類がどう立ち向かうかの10年だ。そして2030年、2050年に向けてのカーボンニュートラルの目標が各国から示された。

なかでも日本は、世界で最も温暖化が激しく、災害列島と化し、農業・農村の被害をは甚大である。日本では、農業からの温暖化ガスの排出は4%前後と相対的に少ない。しかし財界や関係業界も脱炭素化に向けて本気なので、農業が立ち遅れれば、排出源としてのウエイトは増す。政府も急きょ「みどりの食料システム戦略」を打ち出し、再生エネルギーの半分は農村で生産するとしている。しかしそれは原発依存が前提だし、農外資本は太陽光パネルで農山村を敷き詰めようと虎視眈々(たんたん)ねらっている。

農業は二酸化炭素(CO2)を吸収し、農村は再生エネルギーを供給する大きな潜在力をもっている。そこで、「脱炭素化社会に向けての貢献」を「めざす姿」を第4の柱に据え、農業・農協として何ができるかを追求すべきだ。大会決議は国民理解を強く求めているが、それは国民的課題を主体的に担うことによってのみ可能である。

第2の期待―ビジネスモデルの見直しに向けて

いま、農協は、共済付加金収入の減少、奨励金金利の引き下げで、赤字転落の危機にあり、第29回大会の実践期間は支店統廃合、広域合併のラッシュになりかねない。しかしそこで真に求められているのは、たんなるリストラ組織再編ではなく、信用共済事業依存型ビジネスモデル(以下「従来型モデル」)の見直しのはずだ。

敢えて「転換」「脱却」と言わず、「見直し」と言ったのは、従来型モデルは、戦後「総合農協」のビジネスモデルとして、経済事業の手数料を低く抑え、営農指導事業の財源確保に貢献しており、単純に否定されるべきものではないからである。

とすれば信用共済事業の事業利益の低下をどう防ぐか。保険・金融商品は全国一律であり、その点では全国連が連携した商品開発が欠かせないし、単協もポストコロナ社会の新しいライフスタイルを見極め、それに即した創意工夫が求められる。

しかし同時に、高度成長の過程で、従来型モデルに安易に依存し、その一層の追求のために合併に走ってきたマイナス面もある。その是正には、端的に言って農産物等の販売の増加が不可欠である。それは農業所得の増大という自己改革の課題でもある。その点で、いずれの地域でも、コロナ禍は内食対応、内需の深堀りという課題を突き付けている。

しかし農協の立地条件により、農産物販売拡大の難易度には大差がある。全国一律ではなく、大都市圏、水田農村、中山間地域、遠隔農村といった立地条件に即した課題の具体化が不可欠である。

また組織再編が不可避としても、それが農産物販売の増大に資するかという観点から慎重に検討すべきだ。広域の営農指導体制、集出荷施設、生産部会等の成算があるのか、組織再編がガバナンスの隙を作らないか、支店統廃合が「地域密着業態」としての農協の支障にならないか、等々。

第3の期待―早期警戒制度への「警戒」を強めよう

金融庁は早期警戒制度を見直し、足元の自己資本比率等を踏まえた事後措置ではなく、「コア業務純収益が5年継続して赤字になる」等の「長期的な健全性の確保に懸念がある場合」に発動基準を変えた。しかるに農協は、共済付加金収入減少傾向、奨励金金利の引き下げという独自の「長期的な健全性」問題をかかえている。その点に陰りが見えれば、2014年6月の規制改革会議の第2次答申の積み残し課題が再燃する。

第1に、単協信用事業の農林中金・県信連への譲渡あるいは代理店化、第2に、全農・経済連、農林中金・県信連・全共連の農協出資の株式会社化である。株式会社として規制を脱して大いに稼ぎ、単協に株式配当すればよいという単協持株会社化だ。

第3に、大会決議でも10年後には准組合員が6割を占めるとされている。その参加と意思反映を実質的・制度的に確保しなければ、一応は決着したはずの准組問題が再燃必至である。

大会決議は主としてガバナンス問題として受けとめているが、早期警戒制度改正の射程ははるかに長い。もう一度、第2次答申を読み直し、グループとしての警戒心を高め、隙のない対応を急ぐ必要がある。

第4の期待―運動体としての農協をとりもどす

農協とは、組合員組織と経営体、あるいは運動と事業の統合体だと思う。しかるに農協事業が急拡大し、広域合併が進むなかで経営体としての農協が独り歩きして、ともすれば農協運動の面が置き去りにされかねない。とくにこの間の政府の「農協改革」の押し付けは、農協の経営体面しか見なかった。

農協運動というと、かつては米価・乳価闘争など、一種の政治運動とみなされがちだった。それは今日でも形を変えて追求されるべきだが(例えば価格要求から需給調整へ)、それだけでなく、主産地形成を底辺から盛り立ててきたのは生産部会等の活動だし、1970年からの生活基本構想も運動として提起された。このような組合員の協同活動を事業化したのが農協事業であり、その土台には運動体としての農協がある。

また「食と農を基軸として地域に根差した協同組合」の土台も、「生産組合」等の集落組織であり、それは正組合員も准組合員も共に語らう場でもある。

しかし、集落組織は混住化や高齢化で衰退し、生産部会等は共販組織の土台という面で農協経営ぐるみで公正取引委員会の独禁法違反攻撃にさらされ、委縮しがちである。

先に、従来型ビジネスモデルの見直しには、農産物販売額の伸長が不可欠としたが、それには、これまでの経験に照らして作目別生産部会等の活性化が不可欠だ。また農村社会の崩壊の危機に対して、田園回帰や関係人口への期待もさることながら、地域の持続性に責任を持つのは定住者であり、集落組織の「見守り」、テコ入れ、支援が欠かせない。

大会決議はいたるところで運動面にも触れているが、この3年間の焦点を絞る必要がある。

第5の期待―農協らしいデジタル化の追求

大会決議は「対話を通じての不断の自己改革」を土台に据えているが、その影の主役はデジタル化である。しかし、農協の組織を挙げてのデジタル化の取り組みの具体像と、農協らしさの追求は不鮮明である。

前者は、大会決議では主として連合会・中央会の補完機能の項で触れられている。農協が1次組織(単協)・2次組織(県連)・3次組織(全国連)からなる縦組織をデジタルでつなぐのは当然のことだが、それぞれの段階での横をどうつなぐかも課題である。

「農協らしさ」とは、組合員が高齢化し、一般論としてはデジタル弱者が増えていくなかで、農協と組合員の間を、対面と同時に、デジタル化でどうつないでいくか、要するに「高齢者にやさしいデジタル化」の工夫である。

コロナ禍の中でオンラインの会議や研究会に参加してみて、物足りないものが残る。それは対面での会合の合間のあいさつや雑談、近況確認や情報交換が消え、「人間関係が希薄化」したことだ。これは人と人のつながりに基づく協同組合にとっての新たな危機だ。デジタル化一般だけでない、農協としての創意工夫が求められる。

重要な記事

最新の記事

-

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日 -

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日 -

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日 -

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日 -

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日 -

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第118回2026年2月17日

【浅野純次・読書の楽しみ】第118回2026年2月17日 -

「ファーマーズ&キッズフェスタ2026」に出展 2月28日・3月1日、代々木公園で農業機械展示 井関農機2026年2月17日

「ファーマーズ&キッズフェスタ2026」に出展 2月28日・3月1日、代々木公園で農業機械展示 井関農機2026年2月17日 -

日鉄ソリューションズと「農産物流通のビジネスモデル変革」事業提携契約を締結 農業総研2026年2月17日

日鉄ソリューションズと「農産物流通のビジネスモデル変革」事業提携契約を締結 農業総研2026年2月17日 -

女性部員が高校生に伝統料理を伝授 JA鶴岡2026年2月17日

女性部員が高校生に伝統料理を伝授 JA鶴岡2026年2月17日 -

国産ジビエの魅力発信「全国ジビエフェア」28日まで開催中2026年2月17日

国産ジビエの魅力発信「全国ジビエフェア」28日まで開催中2026年2月17日 -

香港向け家きん由来製品 北海道ほか5県からの輸出再開 農水省2026年2月17日

香港向け家きん由来製品 北海道ほか5県からの輸出再開 農水省2026年2月17日 -

2026年度第10回「バイオインダストリー大賞・奨励賞」応募受付中 JBA2026年2月17日

2026年度第10回「バイオインダストリー大賞・奨励賞」応募受付中 JBA2026年2月17日 -

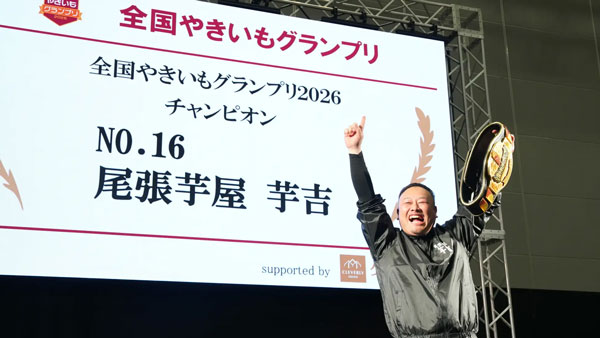

「全国やきいもグランプリ2026」チャンピオンは「尾張芋屋 芋吉」2026年2月17日

「全国やきいもグランプリ2026」チャンピオンは「尾張芋屋 芋吉」2026年2月17日 -

「生活協同組合ユーコープ」と個別商談会を開催 山梨中央銀行2026年2月17日

「生活協同組合ユーコープ」と個別商談会を開催 山梨中央銀行2026年2月17日 -

富山のおいしい食と技が集結「とやま農商工連携マッチングフェア」26日に開催2026年2月17日

富山のおいしい食と技が集結「とやま農商工連携マッチングフェア」26日に開催2026年2月17日 -

農機具全般のメンテナンスに「ファーマーズアクリア 農機具クリーナーストロング」新発売 ニイタカ2026年2月17日

農機具全般のメンテナンスに「ファーマーズアクリア 農機具クリーナーストロング」新発売 ニイタカ2026年2月17日 -

日藝×生活クラブ 産学連携プロジェクト2025年成果発表会を開催2026年2月17日

日藝×生活クラブ 産学連携プロジェクト2025年成果発表会を開催2026年2月17日 -

日清オイリオとキユーピーが協働 油付きPETボトルの水平リサイクル技術を検証2026年2月17日

日清オイリオとキユーピーが協働 油付きPETボトルの水平リサイクル技術を検証2026年2月17日