【インタビュー・姜尚中氏に聞く】TPP11国会で承認 大丈夫か日本の食料安保2018年6月14日

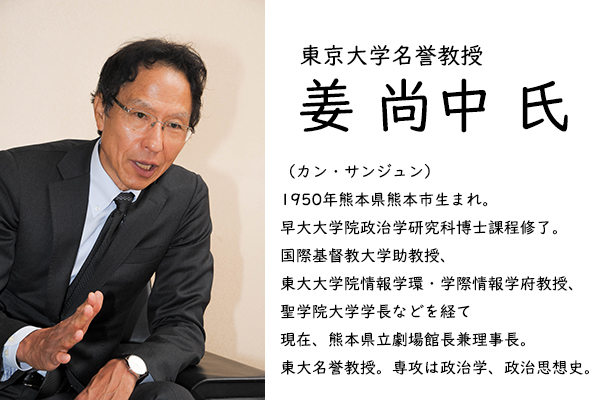

・公益財団法人熊本県立劇場館長

・東京大学名誉教授

国会は、米国を除く環太平洋連携協定(TPP)参加11か国による新協定としてのTPP11の承認案を6月13日の参議院本会議で可決、承認した。審議時間が短くTPP11の問題点、今後の米国との2国間交渉への影響など十分に議論されたとはいえない。食料自給率が38%に下がったわが国で、さらに一層の農産物貿易の自由化が進みかねないなか、食料安全保障の確立を含め、この国のかたちをどう考えるのかが改めて私たちに問われているのではないか。今回は政治学が専門の姜尚中東大名誉教授に聞いた。

--TPP11協定が国会で承認されました。この問題も含めて今後の日本の外交、通商問題をどうお考えですか。

TPP11は強硬採決に近い状態で通しましたが、それは日本として米国に対してひとつの防波堤を作っておかなければならないということだと思います。

トランプ政権は貿易通商問題では強硬姿勢を鮮明にし、日本政府はTPPに復帰するのではないかと一抹の期待を持っていたものの、かなり望み薄です。一部では米国の要求に合わせるかたちでTPPの条件緩和があるなら韓国の加盟とあわせてTPP復帰をしようという思惑もあるといわれていますが、私はどうやらTPPは本来の趣旨からずれて将来的に米国から二国間交渉を迫られたときの防波堤にこれを使い、TPP水準以上の米国側からの要求は押しとどめたいということでしょう。

私はもともとTPPの枠組みは経済的視点よりも安全保障、地政学的な関心のほうが強く、中国への強い牽制力をどうやってつくるのかということだと見ていました。中国の描く一帯一路、とりわけ南シナ海への進出など膨張政策に対して歯止めを打ちたいということが背景にあって、場合によってはTPPで新しくルールをつくり、そこに中国が入らざるを得ない状況をつくれば、先行するグループに中国が従わざるを得ないという筋書きだったと思います。

同時に米国が入っているわけですから、中国を牽制することに米国が強くコミットをしてくれる。 これは安倍政権の特色だと思いますが、実は経済よりも地政学的な配慮のほうが優先していると思います。

しかし、米国はTPPから離脱し二国間交渉を求めています。そうなったときに怖れているのは、米国は日本の自動車を狙い打ちにしてくるのではないかということです。中国は米国との貿易摩擦に対して今のところ8兆円ほどの輸入特別枠を設けて何とか米中貿易のインバランスを相殺しようとしていますが、今、日本の政府に明確な戦略があるかどうか、よく分りません。

一方、トランプ政権の有力な地盤は斜陽化した自動車産業と農業など第1次産業でもあり、そこからのプレッシャーもかなり強い。そこで交渉になったときに、自動車産業への痛手をかわすために日本の農業部門が犠牲になるという可能性もあるのではないかと非常に危惧しています。

◆脆弱な日本の戦略

--かつての自動車対農業という構図は結局、変わっていないということでしょうか。

80年代の日米構造協議のようなことは避けたいわけでしょうが、今回はとりわけ北朝鮮問題も絡めて、トランプ政権のディール、取引きは安全保障と経済問題を巧みに付け合せています。鉄鋼・アルミの関税引き上げも安全保障が理由でした。 安全保障で日本に対してひとつ譲歩すれば、その分、経済分野で大きな得点を稼ぐ。強硬姿勢で迫ってくる米国に対し、日本はTPPを妥結しているのでこの線以上は譲れないというかたちにしたいと思っているわけですが、私はそうできるのかと考えています。

--問題は多いとしてもTPPもWTO協定のように「ルール」づくりをめざしました。しかし、トランプ政権によって世界は「ディール」になった感があります。

戦後の貿易通商政策は多国間でルールを作っていくというのが常識でした。しかし、今は多国間の自由主義的貿易体制の本来の守り手であった米国によって反故にされている。それがアメリカ・ファーストです。

多国間のなかで米国が相対化されるのではなく二国間交渉に全部収斂させようというわけです。米国がハブになってそれ以外は全部スポークだと。米国のアドバンテージを拠りどころに相手に聖域を残さない。錐で穴を空けていくというのが彼らの交渉のやり方です。

だから、かたまりとして米国と向き合うならば米国は相対的に立場が弱くなりますが、問題はそのときに日中韓の3か国の貿易交渉も進んでいないことです。日本にしても韓国にしても中国の農産物がどっと入ってくるような事態は由々しいことですが、3カ国で落としどころを探ってある程度の貿易ルールづくりをして、そこで米国と向き合うということができれば、ある程度のルールづくりまで持っていけるわけですが、残念なことに日中韓の間にはかなり国家間の対立やさまざまな問題点がある。そうすると米国はEUは別として、それ以外の国とはかならず二国間交渉に持っていき、ルールづくりより、米国のアドバンテージをフル回転させた貿易通商の姿ができあがってしまうことになりかねません。おそらく戦後、米国が作り上げてきた多国間交渉の枠組みを捨てて、すべては二国間で積み重ねていく。11月の中間選挙に向け貿易赤字はこう解消する、雇用がこう改善したといった指標を出したいといった短期的な展望しか持たない政権とも思いますが、ドラスティックにハンマーで叩くような対応をしていくのは間違いないと思います。

こういう状況のなかで日本の場合は残念ながら安全保障と貿易通商問題がトレードオフになっていることが問題です。とくに中国との関係で、どうしても米国の核の傘、これに頼らざるを得ない。貿易通商問題でなかなか強く言えない。つまり、貿易通商問題だけでなく日本が進むべき総合的外交安全保障というものの脆弱さが今、出ていると思います。

◆食料安保 交渉の核に

--安全保障という点では日本は食料自給率が38%にまで低下し、食料安保の確立はもちろん、この国の将来のあり方も課題です。

農業はいうまでもなく国土保全、景観形成、それから将来のツーリズムの発展も含めて地域社会の根幹だと思います。その地域に過疎化が進み、私も地方を訪ねますが、やはり休耕地が多いと感じます。

こういう事態のなかで日本の将来の総合的な安全保障は大丈夫なのか、と誰もが考えると思います。だから、米国などと交渉するときも、食料安保という観点から、この問題をしっかり前面に押し立てていくことが求められていると思います。

安倍政権の発足以降、雇用環境の改善はあるにはありますが、実質賃金は上がっていませんし、可処分所得も増えていません。何よりも物価上昇率2%は達成もされていません。そう考えていくと実は経済というものがどんどん落ち込んでいるのではないか。

こういうなかで私がかかわっている熊本県も人口は減っているなど、地方の経済を支えている担い手がどんどん減っています。地方創生をこれだけ叫んできましたが、本当に実のあるものがあったのだろうかと思います。

やはり新規で農業をやりたいという次世代を、農業をもっと多角化しながらしっかりと基盤をつなげていく仕組みをつくっていかなければならないと思います。

私が農業について思うのは農村へのツーリズムを本格的に進めていってほしいということです。日本ぐらい美しい田園風景を保全して、食も安全で多様性に富んでいるところもないと思いますから、農業とツーリズムはもっと大きく飛躍できる可能性があるのではないか。農業とツーリズムはいちばんの平和産業でもあります。

◆農業は文化 国民で共有

それから農協が生協などときちんとネットワークをつくっていく時代に来たのではないでしょうか。それは農業は農産物を育ててそれを販売していくというだけではなく、ひとつの文化を作り出していくと思うからです。そういう文化装置として考えると、農業は食べものを作り出していくわけですから食の文化を生み出しますが、さらにそこから地域の文化を育てていくネットワークをつくっていくことが必要ではないでしょうか。

だから、日本の農業がおかしくなれば日本の国の土台も壊れていくのだと思います。農業によって作られた景観も一旦ダメになればそれは元には戻りません。そんなことを考えると日本の農業を文化として世界にも発信できるようにしていってほしいと思います。

もちろん理想論かもしれず実際にどうやって農業で生計を立てていくのか問題ですが、たとえば熊本県でも農業と同時に地域伝統の文楽を守り、そこに観光も絡めるといった合わせ技で活性化させている例もあります。

日本には47都道府県に分れ、これだけ多様な地域があって、それぞれに郷土食、それぞれにクラフトマンシップがあります。日本はかなり細分化されていて、実は地方色が強い国だと思います。

そういう国が明治以来、急速に集権化を進めてきて今日、東京一極集中という姿になったわけですが、もともとそれを進めた力は地方から出たものでした。そういう意味で日本からローカルの強さがなくなっていけば終わりではないかと思います。

その土台になるのは農業です。そういう点で今の日本を見直していくときに農業、地方から考えていかなければ日本は立ち行かないと思います。日本は大きな曲がり角に来ているのだと思います。

――ありがとうございました。

(カン・サンジュン)

1950年熊本県熊本市生まれ。

早大大学院政治学研究科博士課程修了。国際基督教大学助教授、東大大学院情報学環・学際情報学府教授、聖学院大学学長などを経て現在、熊本県立劇場館長兼理事長。東大名誉教授。専攻は政治学、政治思想史。

(関連記事)

・【鈴木宣弘・食料・農業問題 本質と裏側】輸出促進、GAP、検疫をめぐる議論の「真実」(18.06.14)

・【小松泰信・地方の眼力】創造的自己改革への決断(18.06.13)

・「食料安保」を明確に JAグループ政策確立大会(18.06.08)

・食料安保政策の確立を-JAグループの政策提案(18.06.08)

・【梶井 功・時論的随想 ―21世紀の農政にもの申す】骨太に食料安保復活を(18.06.03)

・米中貿易戦争とニッポン農業【中岡望・東洋英和女学院大学大学院客員教授】(18.04.18)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日