農政:【土壇場の日本農業 新基本法に望むこと】

新基本法見直しに向けて(上)自給率急低下のミスから食料安保の初登場へ 横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏2022年11月17日

食料・農業・農村基本法の検証・見直し論議が本格化してきた。世界情勢が不透明ななか、基本的な食と農をどう守るのかが問われる。そこで農業経済学者であり横浜国立大学名誉教授の田代洋一氏に「基本法の見直しに向けて」をテーマに寄稿してもらった。田代氏は「混迷の時代には歴史を振り返る必要がある」とするとともに、「これからの農業・農村を守るのは誰か再整理する必要がある」という。

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

新基本法の見直しへ 60年を振り返る必要

食料・農業・農村基本法の見直しが進められている。同法に生産資材確保の規定がなかったことが直接の理由のようだが、それだけでは済まない感じがする。今、世界は新型コロナ感染症とロシアのウクライナ侵略により新たな時代に入ろうとしているからである。しかし、その先行きは不透明である。そのような混迷の時代には歴史を振り返る必要がある。

基本法については、農業基本法(1961年)まで振り返る必要がある。新基本法農政は既に1992年の「新しい食料・農業・農村政策の方向」(新政策)から始まっていた。そうすると、農業基本法の61~91年の30年、新基本法の92~2022年の30年、合わせて60年を振り返る必要がある。

農業基本法の時代 何を狙ったか

農業基本法の成立背景は、東西冷戦、高度成長、農工間所得格差の広がりである。東西冷戦は国内に深く浸透し、安保闘争など鋭い社会的緊張を生み、それを緩和するための社会的統合策(国民を体制側に引き付ける)を必要とした。とりわけ、当時の最大の就業人口だった農業就業者の低所得は放置できない問題だった。基本法を検討する窓の外はアンポ反対の声に満ちていた。

そこで農業基本法は、①労働生産性向上②農工間所得(生活)均衡③自立経営の育成の三つをめざし、その実現手段に④農業構造改善(規模拡大)を据えた(以下、①②と略記する)。基本法の立案者たち(小倉武一等)は、高度成長を通じる農家労働力の流出に全てを賭け、<高度成長→農家労働力流出→④→①②③の同時達成>という図式を描いた。

農業基本法の挫折

しかし資本主義の方は彼らが思うほど甘くなかった。挙家離農ではなく、より安上がりな在宅兼業の形で農家労働力の吸引を図ったからだ。結果、在宅通勤兼業(兼業稲作)が一般化し、④→②(規模拡大による自立経営)は実現しなかった。他方、②は兼業所得込みで1973年頃に達成された。

実は、立案者たちと現実の農業基本法の間には一つの食い違いがあった。立案者達は農業所得での所得均衡を考えていたが、基本法は兼業所得込みでの所得均衡で是とした。それは「農業」をとるか「農家」をとるかの違いでもあった。農業政策としては「農業」の所得均衡を目指したいが、社会的統合政策としては多数農家の確保が必要だった。そして農業基本法は、構造政策を推し進めつつも、所得均衡面では社会的統合策を選択した。

では農業の所得均衡はどうなったのか。それは政府米価の生産費・所得均衡方式を通じて追求された(労働費を都市近郊労賃で評価)。同方式の下、高度成長下で賃金が上昇していくにつれて、米価も引き上げられた。それを一因として68年から米過剰に陥った。

基本法農政は、自立経営の育成ができないまま米過剰に陥り、1970年前後に破綻した。

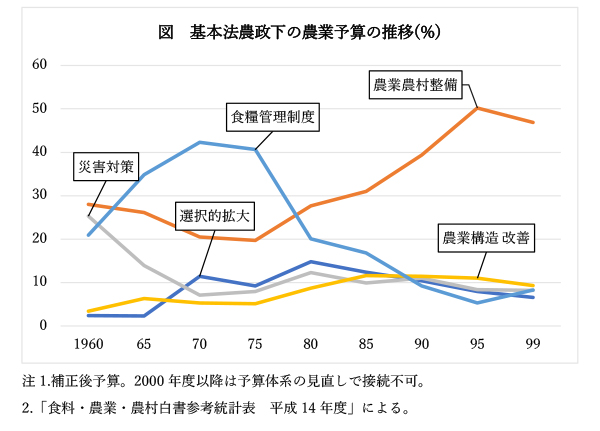

とはいえ、その功罪は厳しく吟味すべきである。図に基本法時代の予算の推移をみた。前半期の予算は、最大で4割が食管関係に費やされた。後半期は、農業農村整備費が最大5割を占めるに至つた。他方で、選択的拡大や構造改善は合わせても最大で4分の1に過ぎなかった。つまり基本法農政自体の比重は意外に小さい。ほ場整備や農業機械化が、農村景観、農作業を一変し、日本農業・農村の近代化を果たした。他方でそれは景観や環境の破壊をもたらした。

農業基本法のミス 自給率は急低下

なかでも決定的なマイナス面は自給率の急低下だ。しかるに立案者達は、「農産物の輸入依存度はほぼ現状通り」と見通していた。特に狂ったのは濃厚飼料である。彼らは69年の自給率を80%程度とみていたが(需給見通しから筆者計算)、現実は33%に低下した。この濃厚飼料の自給率低下が全体の自給率低下の最大の要因だった。

ここで基本法の狙いの話に戻ると、①の労働生産性は、日本は各国と遜色ないスピードで上昇した(主として農業労働力の減少を通じて)。しかし工業の生産性の伸び率が各国より著しかった。

自由貿易の下では、各国は、他国と比べて生産性の伸び率がより高い比較優位産業に特化して、より低い比較劣位産業の産物は輸入する方が得だというのが経済学の鉄則である(比較生産費説)。それに従えば、工業の超高度成長国・日本が農産物を自由化すれば、農産物輸入が急増するのは当然だった。しかしなぜか、基本法の立案者たちは、「経済的合理主義の論理が貫徹する」世界をめざしながら、この経済学のイロハを誤った。いや、「選択的拡大」を唱えているところからすれば、誤ったふりをしたのかもしれない。

食料安保論の登場

そのミスは取り返しのつかないことになる。1980年のソ連のアフガン侵攻に対して米国が穀物禁輸政策を断行し、食料=「第三の武器」論が現実化したからだ。

そもそも基本法には食料安全保障政策がなかった。国が主食を国家管理する食管法が食料安保を代行してくれると考えたのかもしれない。言い換えれば日本の食料安保政策はコメ・食管法に矮小化された。

禁輸措置に驚いた基本法農政は、農政審報告「80年代の農政の基本方向」で「食料の安全保障―平素からの備えー」「食料自給力の維持強化」を訴えた。これが日本の食料安全保障政策の初登場である。だが、日本の食料安保政策の最大の欠陥は、のど元過ぎれば熱さを忘れることで、次の85年農政審報告は食料安保はおくびにもださなくなった。ところが86年からのガット・ウルグアイラウンド(UR)で、日本はコメを直撃されることになった。

それに対して基本法は役立たずだったが、それでも基本法は廃止されなかった。この基本法の謎を解くカギは「冷戦」の継続にある。冷戦が続く限り、農業者を体制側に引き付けておく必要も続き、社会的統合政策としての基本法を廃止することができなかったのだ。

新基本法見直しに向けて(下)に続く。(18日に掲載します)

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日 -

調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日

調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日 -

全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日

全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日 -

春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日

春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日 -

協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日

協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日 -

ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日

ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日 -

オリコン顧客満足度調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位 生活クラブ2026年2月6日

オリコン顧客満足度調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位 生活クラブ2026年2月6日 -

オリコン顧客満足度調査 食材宅配東海で総合1位 パルシステム2026年2月6日

オリコン顧客満足度調査 食材宅配東海で総合1位 パルシステム2026年2月6日