農政:許すな命の格差 築こう協同社会

【特集:許すな命の格差 築こう協同社会】「当たり前の生活」を希求 先人の思い継ぎ前向きに 栃木・JAなすの菊地秀俊組合長に聞く2021年5月7日

協同の力を背景に農畜産物のブランド化を進める栃木県JAなすのの菊地秀俊組合長にJAと生産者組織一体で「当たり前の生活」を求める姿を聞いた。

JAなすの 菊地組合長

JAなすの 菊地組合長

園芸「BB9」を振興

――明治以来の開拓の歴史で知られる那須地域ですが、JA管内の農業はどのような特徴がありますか。

那須地域は北関東にありながら、比較的穏やかな気候に恵まれ、自然災害も少ないという自然条件と、首都圏に近いという地理的条件を生かした米麦・畜産・園芸の三拍子そろった農業を展開しています。

水稲に関しては全国でも有数な良質産米地ですが、最近は野菜や果実、花きに力を入れています。若い農業者が育っており、支援していくつもりです。

特にネギやアスパラガス、ウド、ナスなど園芸作目の部会はそれぞれ100人を超す生産者がおり、2021(令和2)年度のネギは価格がよかったこともあり、10億円を超える販売高でした。JAでは、「ビューティフルブランド9(ナイン)」の頭文字を取って、「BB9」と呼ばれる9品目に力を入れています。

園芸作物の拡大には、国の制度資金の導入に対してJA独自の利子補給などで、後継者や新規就農者が農業で生計が立てられるよう支援しています。今年度からあらたに、本店に園芸専任の担当者を2人配置し、営農経済センターの営農指導担当とタッグを組んで指導するようにしました。今後は、センターや集出荷場の集約を進め、さらに効率化を進める方針です。

――JAなすのは生産者の作目別部会の活動が活発です。どのように育てていますか。

生産者の組織づくりは産地を維持・発展させるためには欠かせません。管内には数多くの生産者のグループがあり、JAの職員が主な組織の事務局を務めていますが、同じような組織は集約して効率を高める必要があると思っています。

管内の農家の経営規模は比較的大きく、生産者の機械装備は全国トップクラスだと思います。規模拡大も進んでおり、米や野菜などの主要作目では2割の規模の大きい経営が販売高の8割を占めているのが実態です。法人経営もありますが、まだ少しです。集落営農組織は管内に14ほどで、それよりも家族経営による企業的経営が中心になっています。

機械装備率が高いこともあり、労力的にはカバーできています。いまは水田の4割近くが転作を迫られていますが、そのうち野菜・園芸への転作は1割くらいです。せめてこれを2割くらいにしたいと思っています。

管内の畜産は、米麦農家の稲わらを粗飼料に使い、畜産農家のたい肥を野菜作に使うという、地域内循環が確立しています。県内で一番大きい矢板家畜市場で、出場頭数の60%が管内の牛です。

量と質両輪で産地化

――産地を維持・発展させるためには、どのような課題がありますか。

産地の維持には、JA主導で出荷量を増やすことだと考えています。心配される担い手は、最近、親元就農が増えています。兼業農家だった人が、定年退職後パイプハウスの雨よけ栽培や施設園芸に取り組む動きも出ています。

アスパラガスのように、退職後を見込んで株を養成している人もいます。そのようなリターン就農の人は各部会で1割くらいいます。部会では先進地視察や現地指導など、支援体制ができており、新規就農が当たり前にできるようになったと思っています。ただ、「BB9」の作目は一つの部会組織になっていますが、管内は作目が多く、部会も多くあります。これをどうまとめるかが課題です。

管内の農地の基盤整備はほぼ完成し、園芸作物を大規模につくる条件ができています。機械装備も進み大規模化しやすくなっています。メンバーの2割ほどが2000万円以上の販売高という部会もあります。野菜がかつての米と同じような比重になってきました。

開拓に賭けた先人たちの苦労で那須用水による水も豊富で、条件に恵まれており、生産者は独立心が強いように思います。一時は、農地を集約して共同経営をしようという機運もありましたが、今は様子が変わってきました。規模拡大で就業者は着実に減っています。農業から離れた人を、どうJAに参加してもらうか、今後の課題です。

農産物の量は確保できます。後は品質です。規格を守り、品質を落とさないという認識はいきわたっています。意識の高い生産者の部会が、これまでJAの販売事業を動かしてきた面があります。これから必要なことは、JAがそれを引き受け、頼られるJAとして、生産者が農業生産に注力できるようにする必要があると考えています。

荒廃農地の手入れを

――いまの農業・農村について思うことを。

食の大切さは国民に理解されつつあると思います。国は、里山の利用がどうのこうといっていますが、もっとも大事なことは遊休農地の活用だと思います。農地が荒れると鳥獣害の巣になります。管内でもイノシシの被害が大きく、手のつけられなくなった農地も少なくありません。

この先、高齢で農業ができなくなる農家の農地がどうなるかが心配です。地域の人が自由に入って、手入れできるような政策はないものでしょうか。相続もはっきりしないような土地が、管内でも相当出ています。山間部はいうまでもありません。管内は、かつてシイタケの原木栽培が盛んでしたが、中国産に押され、また福島の原発事故以来、原木が使えなくなって山に入る人がいなくなり、この10年、山も荒れ放題です。

「陽気ぐらし」の社会

――JAはどのような農業・暮らしを求めるべきでしょうか。

農家が求めていることは安心できる農業です。海外の首脳が代わることに一喜一憂しなくてもよい政治であってほしいですね。いまJA改革のなかで、准組合員の扱いが問題になっています。だが准組合員は、ほとんどが正組合員の分家のようなもので、元は農家です。だからJAにとって、正組合員も准組合員も区別はありません。規制改革会議のような外部から、なぜそこまでいわれなければならないのでしょうか。

わたしたち協同組合が目指すのは、誰もが、家族が安心して暮らせる当たり前の生活であり、不安に脅かされない農業です。それは今のような独り勝ちはいけません。独り勝ちは必ず、どこかに問題が生じます。

JAの職員は、頼られる存在であってほしいですね。それも特定の個人ではなく、JAの職員はだれでもそうあるべきです。なぜなら、その人は、自分の力だけでそうなったのではないのですから。あくまで組織のなかの一人です。周りの人がいて、頼られる存在になったのです。協同組合はこのことを忘れてはいけないと思います。

「陽気ぐらし」を信条にしています。何事もそうですが、悪い方向に考えず、前向きに無理せず、ゆとりをもってものづくりに注入できる社会であってほしいですね。

【略歴】

(きくち・ひでとし)

1951(昭和26)年8月生まれ。2003(平成15)年JAなすの理事、15(同27)年代表理事専務、18(同30)年代表理事組合長。

【JAなすのの概況】

【JAなすのの概況】

▽管内=那須塩原市、大田原市、那須町▽組合員数=2万1076人(内准組合員8273人)

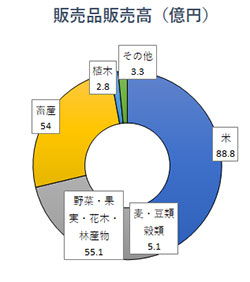

▽販売品取扱高=209億4000万円▽購買品供給高=68億1000万円▽貯金残高=1703億7000万円▽長期共済保有高=5740億円▽職員数=526人(うち常勤嘱託168人)(2019年度末)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日